広島大学,京都大学,高輝度光科学研究センターは,有機薄膜太陽電池(OPV)の発電材料である有機半導体の高結晶化によりエネルギー変換効率を向上させることに成功した(ニュースリリース)。

広島大学,京都大学,高輝度光科学研究センターは,有機薄膜太陽電池(OPV)の発電材料である有機半導体の高結晶化によりエネルギー変換効率を向上させることに成功した(ニュースリリース)。

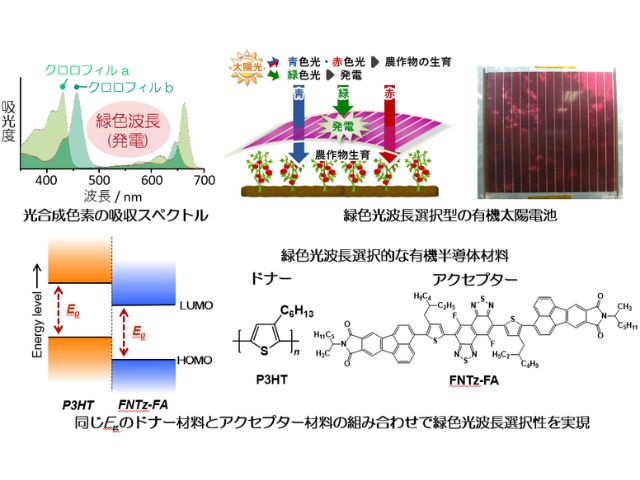

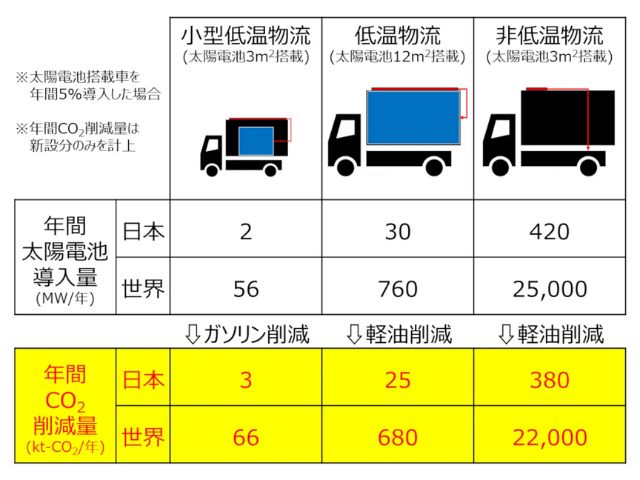

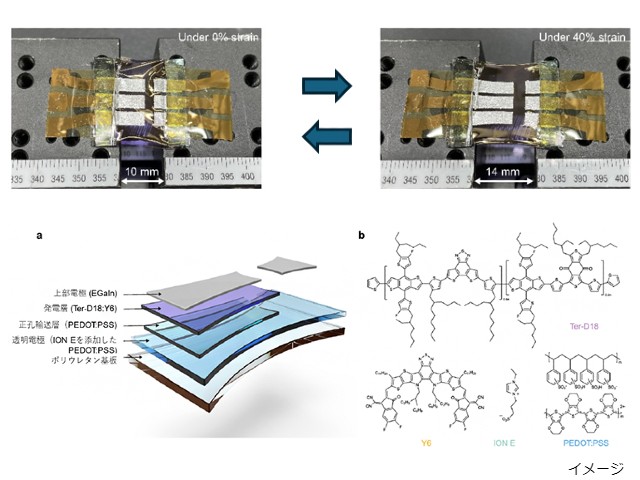

OPVはシリコン太陽電池では設置が困難な建物の壁や窓などの垂直面や,テントやビニールハウスなどへの応用も期待されているが,OPVの変換効率はシリコン太陽電池より低く,その社会実装にはエネルギー変換効率の向上が必要。

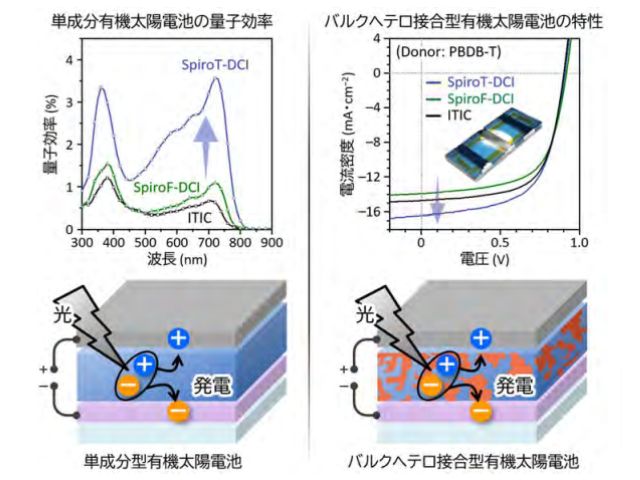

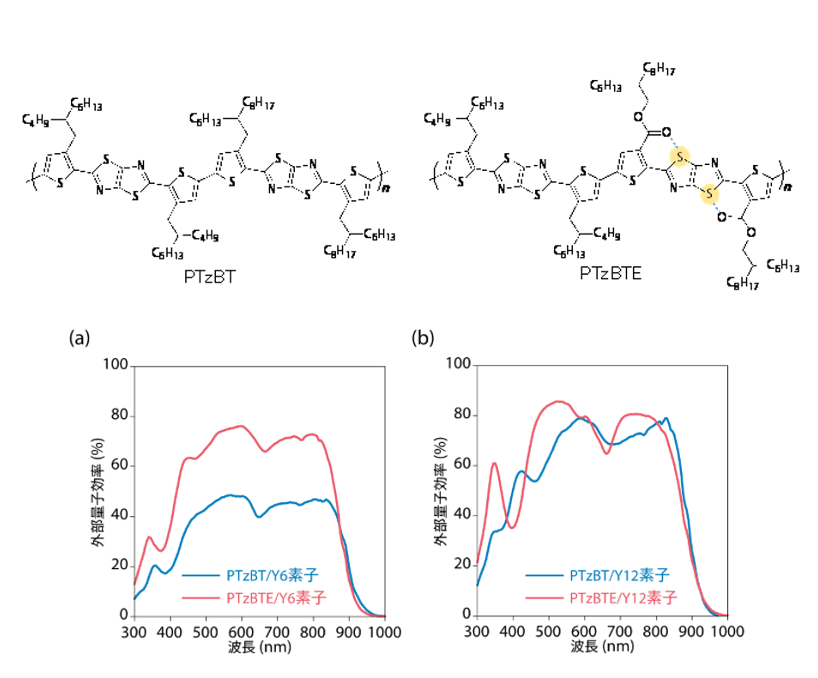

OPVの発電層には,正電荷を輸送するp型有機半導体と,負電荷を輸送するn型有機半導体の混合膜が用いられる。OPVの高効率化には,これら有機半導体の結晶性を高めて,光吸収により生成した電荷が効率的に電極まで輸送されるようにしなければならない。しかし,異なる有機半導体を混ぜた状態で,これらを結晶化させるのは非常に難しい。

例えば,一般的にp型有機半導体として用いられる高分子系材料(半導体ポリマー)は,それ単独で薄膜にした場合には高い結晶性を示すものであっても,n型有機半導体を混ぜると結晶性が大きく低下することがある。

特に近年,従来のフラーレン系材料に代わるn型有機半導体として注目される非フラーレン系材料を混合すると,半導体ポリマーの結晶性が大きく低下することが分かっていた。

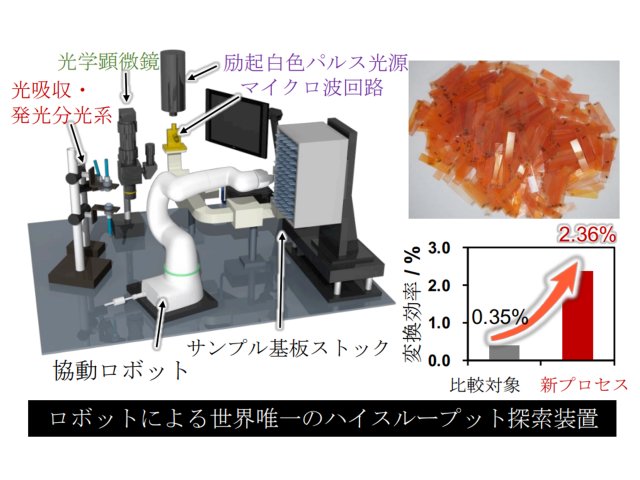

そこで研究グループは,p型有機半導体として2種類の結晶性半導体ポリマーとn型有機半導体として計4種類のフラーレン系と非フラーレン系材料を用いて,どのように組み合わせれば半導体ポリマーが結晶化し,OPVが高効率化できるか調査した。

その結果,うまく結晶化した半導体ポリマーを用いたOPVは,結晶化できなかった半導体ポリマーを用いたOPVに比べて約2倍高い変換効率を示すことを見出し,組み合わせにより約15%の変換効率が得られた。

研究グループは今後,この知見をもとに結晶性の高い半導体ポリマーや非フラーレン系材料の開発を進める。さらに,これら有機半導体の光吸収帯と分子軌道を精密に制御し,電流や電圧を最大化することで,OPVのさらなる変換効率向上を目指すとしている。