アストロバイオロジーセンター(ABC),東北大学,高エネルギー加速器研究機構(KEK),秋田県立大学,東京農業大学,基礎生物学研究所,兵庫県立大学,国立極地研究所,中央大学は,赤外線の一部である遠赤色光(700~800nm)で酸素発生型の光合成を行なうことが知られている緑藻ナンキョクカワノリにおいて,遠赤色光を吸収するための光捕集アンテナタンパク質(Pc-frLHC)を同定し,その分子の立体構造を明らかにした(ニュースリリース)。

アストロバイオロジーセンター(ABC),東北大学,高エネルギー加速器研究機構(KEK),秋田県立大学,東京農業大学,基礎生物学研究所,兵庫県立大学,国立極地研究所,中央大学は,赤外線の一部である遠赤色光(700~800nm)で酸素発生型の光合成を行なうことが知られている緑藻ナンキョクカワノリにおいて,遠赤色光を吸収するための光捕集アンテナタンパク質(Pc-frLHC)を同定し,その分子の立体構造を明らかにした(ニュースリリース)。

南極の陸上に生育する真核光合成生物である緑藻のナンキョクカワノリは,遠赤色光(700~800nm)を使って可視光と同じくらいエネルギー変換効率のよい光合成を行なっていることが明らかになっている。

これまでに発見された系外惑星の多くは,太陽よりも暗く可視光より赤外線の割合が多い低温度星の周りにあることから,赤外線を光合成に利用できる生物の存在は,アストロバイオロジー(宇宙生物学)でも注目されている。

ナンキョクカワノリの赤外線利用型光合成は低いエネルギーで高いエネルギーレベルにある分子を励起するアップヒル型のエネルギー移動を含んでいることが示唆されており,高い光利用効率を実現するメカニズムにはこれまでに知られていない量子生物学的反応が含まれている可能性がある。

そこで研究グループは,ナンキョクカワノリから赤外線捕集アンテナタンパク質を精製して同定し,その分子構造を明らかにすることで赤外線利用型光合成のメカニズムを解明することを目指した。

実験ではナンキョクカワノリの細胞を破砕し,タンパク質のサイズや電荷の違いで分けることにより,遠赤色光に顕著な吸収帯を持つタンパク質を精製しPc-frLHCと名前を付けた。

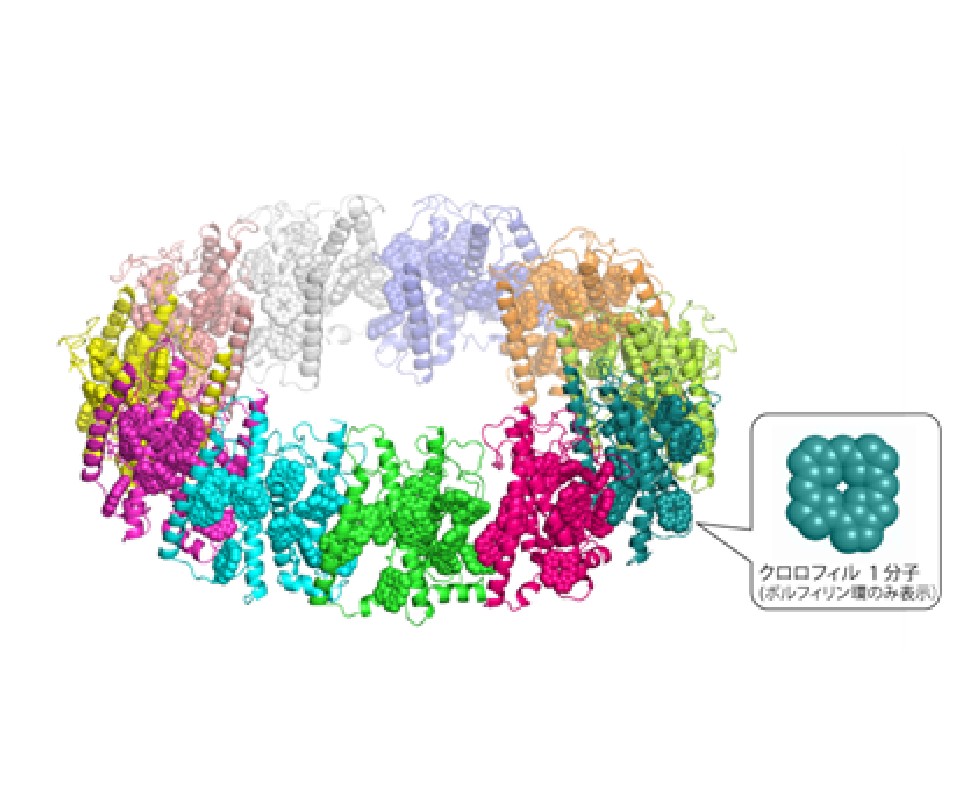

Pc-frLHCは11個の同じタンパク質がリング状に結合した大きな複合体を作っていた。1つのタンパク質にそれぞれ11個のクロロフィルが結合しており,このうちの5つのクロロフィルが遠赤色光の吸収に関わる特別なクロロフィルであると示唆された。

分光学的な解析から,この特別なクロロフィルに吸収された遠赤色光のエネルギーの一部がPc-frLHC内で可視光と同等のエネルギーに変換されて光合成利用されていることを示した。

研究グループは今後,アップヒル型励起エネルギー移動の詳細を解明,遠赤色光利用型の酸素発生型光合成生物の進化学的側面,アストロバイオロジー的側面において,研究を進めるとしている。