東京工業大学の研究グループは,低強度な可視光を空気中で安定に紫外光に変換する固体膜を発明した(ニュースリリース)。

東京工業大学の研究グループは,低強度な可視光を空気中で安定に紫外光に変換する固体膜を発明した(ニュースリリース)。

研究グループは2021年,励起閾値強度が太陽光強度の数分の1で,空気中での連続光照射に対して安定な,可視域においてアップコンバージョン(UC)を行なう固体結晶を開発した。この結晶は,有機溶媒溶液を1~3日静置して起こる結晶析出により生成する。

一方,材料作製の観点では有機溶媒を使用せず,応用可能性の拡大のためには,ガラス基板等の表面に固体膜として生成されること,さらに規定された時間で材料作製が完了することが望ましい。

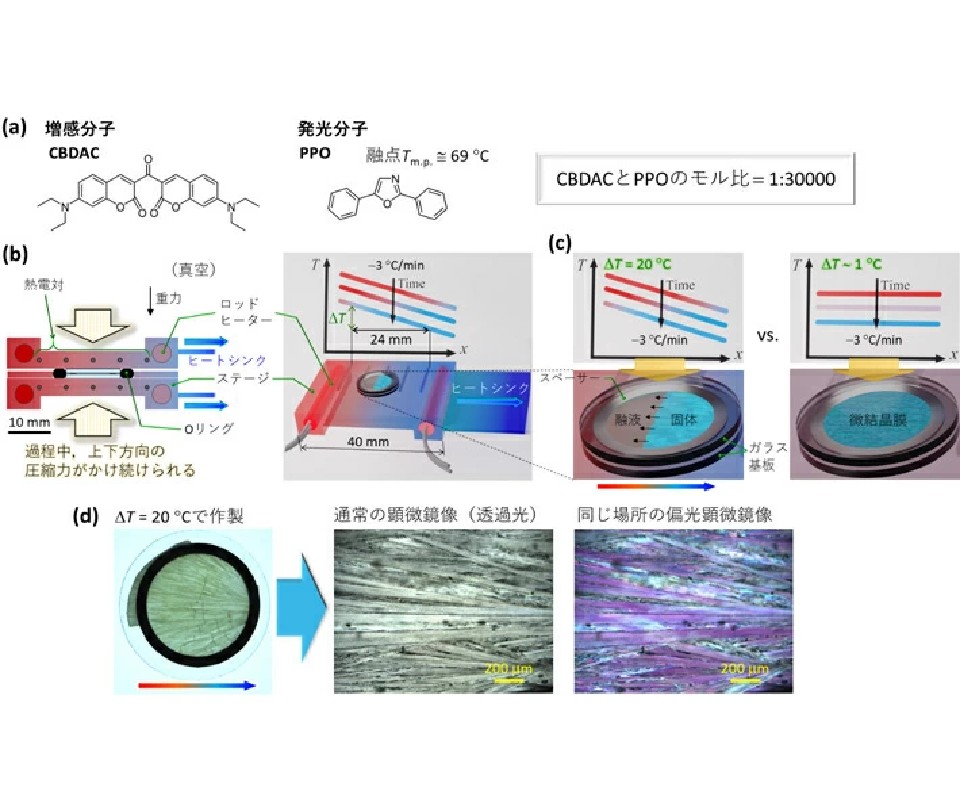

この目的に好適な分子種を探索し,CBDACおよびPPOをそれぞれ増感分子および発光分子として用いた。これらの分子の混合粉末(CBDAC:PPO=1:30000,モル比)とリングスペーサー(厚さ200μm,ステンレス製)を2枚の円形ガラス板(直径:12mm,厚さ:0.7mm)ではさみ,独自に考案・開発した温度制御成膜装置にセットした。

この装置は,円形ガラス板のスタックを上下からステンレス製のステージで圧縮力を加えて挟みこみ,水平方向に温度勾配をかけ,混合粉末を一旦PPOの融点(約69℃)以上に昇温して融解後,その温度勾配を保ちつつ一定速度で温度降下させる。この工程により,リングスペーサーの内側に厚さ200μmの「CBDACが微量ドープされたPPOの多結晶膜」を得た。

温度制御により,幅数十μmの単結晶ドメインからなる帯状の結晶が温度勾配方向に伸展した多結晶膜を得た。この膜に空気中で波長440nmの光(青色レーザー光)を照射したところ,短波長シフトしたUC光が得られ,その発光フォトンの約60%が紫外域(λ<400nm)に存在した。最適条件で生成された試料では,アップコンバージョン量子効率として最大値50%の定義で4%(最大値100%の定義では8%)という比較的高い効率を達成した。

さらに,空気中で波長440nmの光を,励起閾値強度を十分上回る30mW/cm2の強度で照射し続けたところ,少なくとも100時間以上安定だった。これは,材料を問わず,不活性ガス中で行なわれたものも含め,最長記録の光照射安定性となった。

デモでは,紫外光を除去した模擬太陽光をこの膜に照射し,そこで発生させた紫外光によって紫外硬化樹脂を硬化可能であることも示した。さらに,励起閾値強度が自然太陽光強度の約3分の1と極めて低いことが判明。集光系が不要で,シート化して壁面等に貼り付けた使用形態も想定できるという。

研究グループは,太陽光エネルギー利用の目的に限らず,光に関係する広範な産業技術に革新をもたらしうる成果だとしている。