大阪公立大学の研究グループは,実測したX線マイクロビームの大きさ(ビーム径)の新たな評価法を数学的な解析により導き出し,この評価法が従来と比べてより正確にビーム径を算出できることを明らかにした(ニュースリリース)。

大阪公立大学の研究グループは,実測したX線マイクロビームの大きさ(ビーム径)の新たな評価法を数学的な解析により導き出し,この評価法が従来と比べてより正確にビーム径を算出できることを明らかにした(ニュースリリース)。

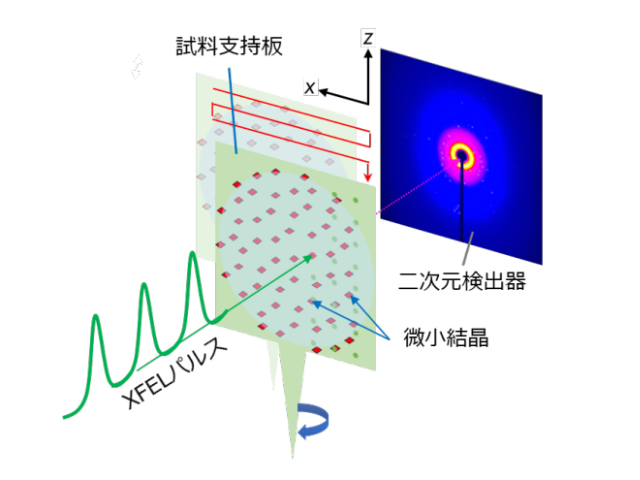

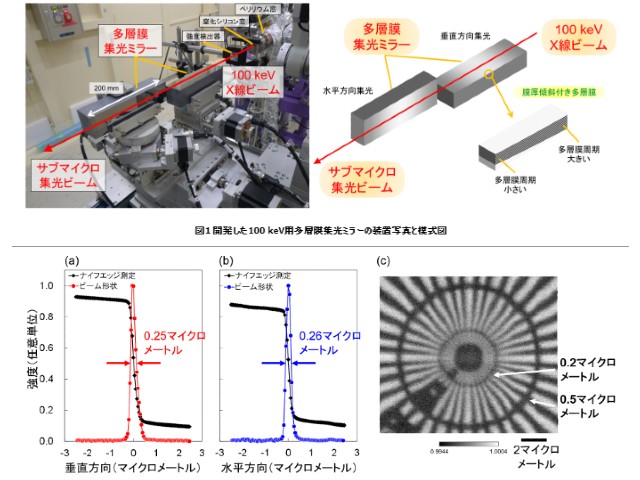

X線マイクロビームは,微小部での蛍光X線元素分析や元素イメージングの分野で利用されている。X線ビーム径は,蛍光X線元素イメージングにおける空間分解能※3に直結する非常に重要な実験パラメータだが,X線ビーム径の統一された評価方法は確立されていない。

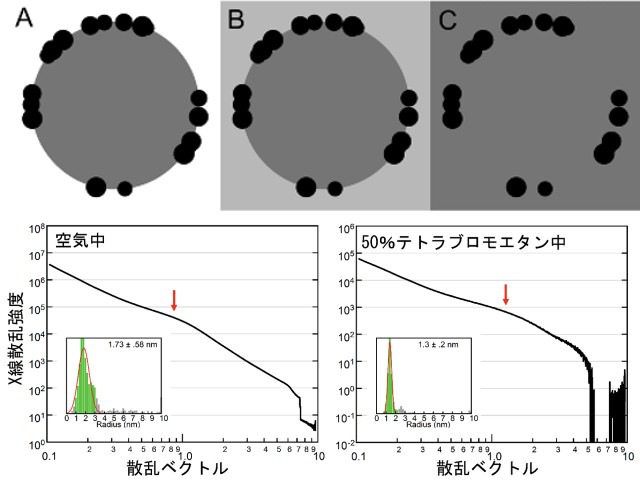

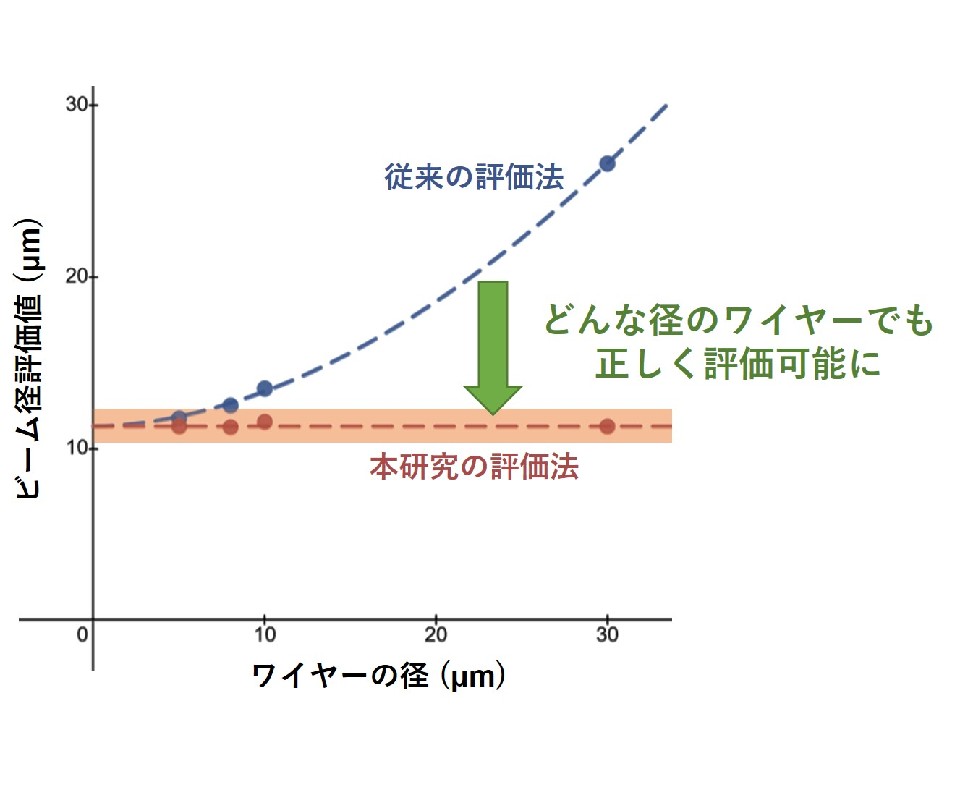

X線ビームは目に見えないため,ビームを横切るように金属細線(ワイヤー)を走査し,ワイヤーから発せられる蛍光X線強度を測定するなどの方法で評価されるが,用いたワイヤーの直径の大きさ(ワイヤー径)によってビーム径の評価値が大きく変わってしまう。

そこで研究グループは,X線ビームとワイヤーが重なった部分の体積について数学的に考察し,ワイヤー径による影響を正しく補正する新たな評価法を考えた。直交する同一直径の円柱の重なり体積は容易に求めることができるが,異なる直径の2本の円柱の重なり体積を任意の位置関係において求めることが困難だった。そこで,同大の「数学相談室」に相談することで,研究を進めることができたという。

X線ビームの強度は,ビーム中心から離れるにつれ正規分布に従って弱くなると仮定される。円柱形のワイヤーをビームに対して走査させるモデルを立て,ワイヤー内でのX線の吸収も考慮しながら任意の径のビームおよびワイヤーの重なり体積を数式で表すことに成功した。

これにより,実測のビーム径を,ワイヤー径を用いて正しく補正する評価法を確立した。また,X線ビーム径の評価にはワイヤーの他に,金属エッジ(カミソリの刃など)や太い金属線を用いる方法もあるため,これらの物体を走査した際の重なり体積の計算も行ない,ビーム径を補正する評価法をそれぞれ導き出した。

そして,微小部蛍光X線分析装置を用いて様々な径の金属線でX線マイクロビームの径を実測し,数学的に導出した評価法の妥当性を検証したところ,従来の評価法に比べてより正確にビーム径を算出できることが明らかになった。

数学的な解析に基づいたX線ビーム径評価方法が得られたことで,各種の微小部蛍光X線分析装置の基礎的な性能評価が可能となる。研究グループは今後,この分野の国際標準規格(ISO)にも関わってくる可能性があるほか,蛍光X線分析法の応用として,材料開発,環境分析,法科学,生体試料分析,考古物文化財分析などの発展が期待されるとしている。