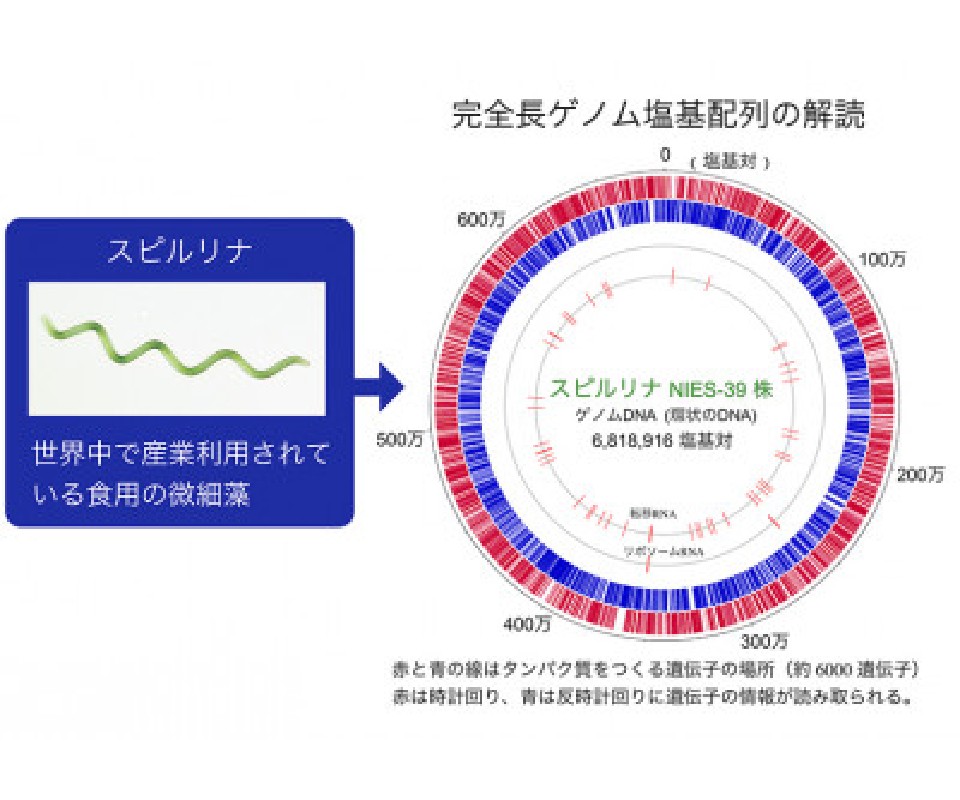

京都大学の研究グループは,食用の微細藻スピルリナの純系品種(NIES-39株)について,完全なゲノム塩基配列を解読した(ニュースリリース)。

京都大学の研究グループは,食用の微細藻スピルリナの純系品種(NIES-39株)について,完全なゲノム塩基配列を解読した(ニュースリリース)。

スピルリナ(学名 Arthrospira platensis)は光合成で増殖する植物性プランクトンの一種で,シアノバクテリア(藍藻)のグループに属している。スピルリナは栄養価が高く,簡単に大量培養できることから,1970年代から産業的な生産が行なわれるようになった。

現在では世界各地の温暖地域で人為的な生産が行なわれており,食品や食品添加物の原料として利用されており,身近なものとしては青色の天然着色料がある。また,最近では,植物由来のタンパク質から製造した代替肉にスピルリナから抽出したヘム(タンパク質の一種)を加えると,食味が著しく改善されて本物の肉のような味になることがわかり,注目されている。

スピルリナは産業的に有用なことから,以前からゲノムの塩基配列の解読が試みられてきた。特に,スピルリナのNIES-39株は10年以上前にゲノムの塩基配列の概要が明らかにされ,この藻類のモデル株として利用されている。

これまで研究グループは,野生型とは遺伝的に性質が変化したスピルリナの品種をこの株から分離してきた。そして,性質が変わった原因をつきとめるために,どのような遺伝子に変化が起きているかを調べようとしたが,研究がうまくいかない場合があった。

その原因のひとつとして考えられたのは,野生型の塩基配列の解読が不完全であることだった。そこで,野生型の株の完全な塩基配列の解読を行なった。今回,高品質なゲノムDNAを単離して,長大な塩基配列の読み取りに適した塩基配列解読装置で塩基配列を読み取ることにより,完全な塩基配列を解読することに成功した。

スピルリナは,世界中で産業的に利用されているだけでなく,将来は,細胞内でバイオプラスチックの原料やタンパク質医薬品などを作らせ,それら有用物質の生産に利用することも期待されている。

ゲノムの塩基配列の情報は,そのような研究開発を行なう際の基礎となるもの。研究により,この微細藻を利用した研究開発の際に,誰もがこの完全なゲノム塩基配列の情報を利用できるようになることから,研究グループは研究開発が促進されることが期待されるとしている。