東京都立大学,東京大学,筑波大学は,ルチル型の結晶構造を持つ二酸化スズ(SnO2)と二酸化ゲルマニウム(GeO2)の固溶体に微量のタンタル(Ta)を添加すると,深紫外光に対して優れた透明導電性を示すことを明らかにした(ニュースリリース)。

東京都立大学,東京大学,筑波大学は,ルチル型の結晶構造を持つ二酸化スズ(SnO2)と二酸化ゲルマニウム(GeO2)の固溶体に微量のタンタル(Ta)を添加すると,深紫外光に対して優れた透明導電性を示すことを明らかにした(ニュースリリース)。

現在,実用的な深紫外光源として,小型で低コストの発光ダイオード(LED)の開発が盛んに進められている。一方で,深紫外LEDの発光効率はまだ低く,その原因の一つとして,デバイスに光を出し入れするための透明電極が深紫外光を吸収してしまうことがある。そのため,深紫外光に対する透過率の高い透明電極材料が求められている。

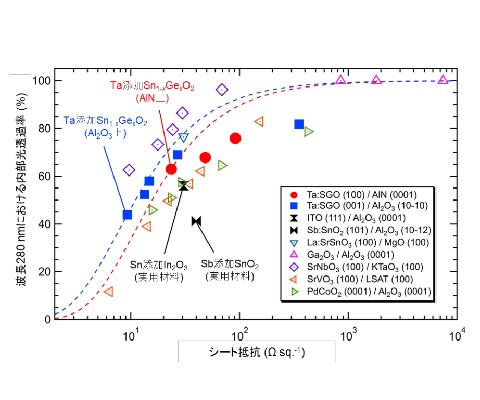

研究グループは,代表的な酸化物半導体で,実用的な透明電極の母材料の一つでもある二酸化スズ(SnO2)に,結晶構造が同じでより大きなバンドギャップをもつ二酸化ゲルマニウム(GeO2)を固溶することで,深紫外光に対する透過率を向上できると考えた。

はじめに,パルスレーザー堆積法により,SnO2とGeO2の混合比を変えた薄膜をサファイア基板上に成長したところ,GeO2の割合が70%以下の範囲でルチル型結晶構造をもつSn1−xGexO2薄膜が成長した。また,期待通り,GeO2の割合が増えるにつれて深紫外光に対する透過率が上昇することを確認した。

次に,この固溶体薄膜に電気伝導性を付与するためのドナー不純物として,微量のタンタル(Ta)を添加したところ,GeO2の割合が約30%以下の薄膜において高い電気伝導性が発現した。添加するTaの量を最適化したSn1−xGexO2薄膜の深紫外光に対する透明導電性は,スズ添加酸化インジウムやアンチモン添加酸化スズなどの実用的な透明電極よりも優れており,既知の材料の中でも最高レベルだという。

透明電極材料を光エレクトロニクスデバイスに応用するためには,デバイスに用いられる半導体の上に高性能な薄膜を形成する必要がある。そこで,研究グループは実用的な深紫外LED材料である窒化アルミニウム上にTa添加Sn1−xGexO2薄膜を成長することを試みた。

窒化アルミニウム上にTa添加Sn1−xGexO2を直接成長した場合,結晶性が悪く電気伝導性の低い薄膜しか得られなかったが,厚さが約10nmのSnO2膜をシード層として挿入することで,サファイア基板上と同程度の透明導電性を示す薄膜の成長に成功した。

研究グループは,この成果によって,LEDをはじめとする深紫外光エレクトロニクスデバイスの高効率化と,衛生・医療・半導体加工などの産業応用につながることが期待されるとしている。