千葉大学と米ミネソタ大学らは,115億光年離れた遠方の超新星爆発の初期の様子を捉えることに成功した(ニュースリリース)。

千葉大学と米ミネソタ大学らは,115億光年離れた遠方の超新星爆発の初期の様子を捉えることに成功した(ニュースリリース)。

超新星爆発をもたらす物理的機構については未だ解明されていないことも多く,観測されるそれぞれの超新星爆発についてそれらの親星の情報が得られれば,超新星爆発の物理的機構の解明の大きな手がかりとなる。しかしこれまで親星の情報が得られていたのは,地球から数億光年以内の近傍の超新星爆発に限られていた。

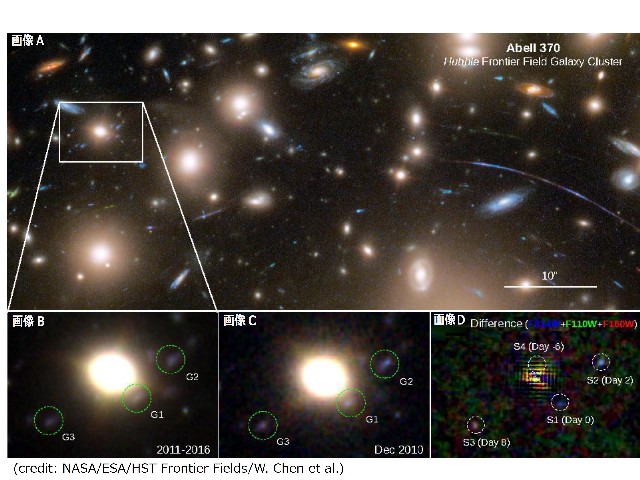

研究グループは,ハッブル宇宙望遠鏡で撮影された銀河団 Abell 370(くじら座の方向,地球から42億光年)のアーカイブ画像を調査し,2010年12月に観測された画像から重力レンズ効果によって3個に分裂して観測された超新星爆発を発見した。解析の結果,地球から115億光年離れた非常に遠方の超新星爆発であることがわかった。

重力レンズで複数像が観測される場合,異なる像からの光は異なる経路を通って地球に到達するため,到達時刻に時間差が生じる。重力レンズ質量モデルの計算から,観測された3個の超新星爆発の複数像は,それぞれ数日の時間差で地球に到達していたことがわかった。この時間差を利用することで,一枚の画像の観測から超新星爆発の明るさがどのように時間変化していたかを導き出すことに成功した。

こうして得られた明るさの時間変化から,爆発から6時間後の,非常に爆発初期の超新星爆発の姿を捉えていたことが明らかとなった。爆発初期の明るさと色の時間変化は,衝撃波が星の表面を通過したのち星が膨張し温度が低下する,衝撃冷却の時期の時間変化を観測したものと解釈でき,これにより親星の半径を精度よく予測できるという。

解析によって,親星の半径は太陽の半径の約500倍(約3億5000万㎞)と見積もられ,親星は赤色巨星であることが明らかとなった。初期の明るさと色の変化によりその親星の性質が明らかになった超新星爆発としては,これまでの記録を大幅に更新する最遠方の超新星爆発だという。

研究グループは今後,この手法をジェームズウェッブ宇宙望遠鏡やルービン天文台の観測画像に適用すれば,遠方超新星の理解が進むことが期待され,重力レンズ効果を受けた遠方の超新星爆発の観測頻度から宇宙の星形成史を調べることも可能となるとする。

今回,遠方の宇宙でこれまで考えられていたよりも多くの超新星爆発が起こっており,星の形成が活発であったことも明らかになった。研究グループは今後,同様の手法を用いて宇宙初期から現在までの幅広い年代の星形成史を調べることができるとしている。