静岡大学,名古屋工業大学,スリランカ ペラデニヤ大学は,光触媒として実用化され,今なお様々な用途での応用が期待されている「酸化チタン」に関する研究で,ソルボサーマル法によるアナターゼ型酸化チタンエピタキシャル薄膜の成長に成功した(ニュースリリース)。

静岡大学,名古屋工業大学,スリランカ ペラデニヤ大学は,光触媒として実用化され,今なお様々な用途での応用が期待されている「酸化チタン」に関する研究で,ソルボサーマル法によるアナターゼ型酸化チタンエピタキシャル薄膜の成長に成功した(ニュースリリース)。

酸化チタンは光触媒として実用化され,近年ではペロブスカイト型太陽電池に用いられるなど電子材料用途での利用が増加している。また可視光線に対して透明であり,紫外線を吸収することから日焼け止めにも含まれている。

この物質の結晶構造として,代表的なものに「ルチル型」,「アナターゼ型」,「ブルッカイト型」がある。このうちルチル型のものに関しては単結晶およびエピタキシャル薄膜の作製は容易で確立された方法があるが,アナターゼ型,ブルッカイト型については単結晶は天然物に限られ,エピタキシャル薄膜の作製法は存在するもののコストがかかる。

エピタキシャル薄膜は多結晶薄膜に比べて電気的,光学的な面で利点が多く,簡便に作製できることができれば新たな応用や現在利用されている場面にも改良の余地が出てくる。基礎研究でもエピタキシャル薄膜は多用されることから,エピタキシャル薄膜を安価に作製する方法の確立は重要となる。

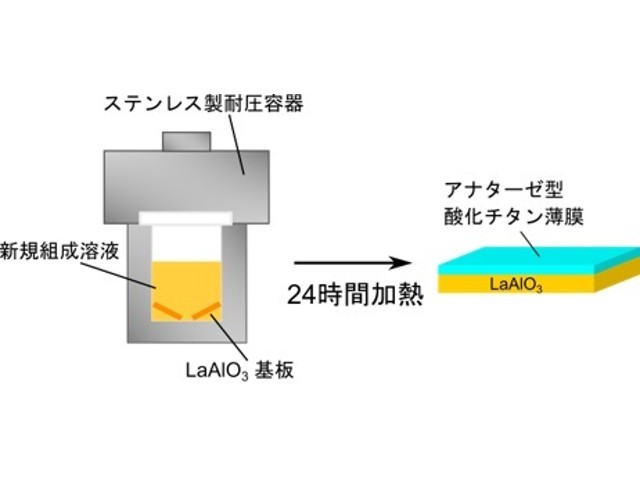

研究グループは,水,エタノール,アセチルアセトンをベースとする溶媒に,チタン源となる試薬と成長制御を目的としてフッ素化合物を加えた酸の使用量を抑えた溶液を調整した。この溶液を用いてソルボサーマル法によるアナターゼ型酸化チタンのエピタキシャル薄膜の簡便な新規作製法を確立した。また課題であった薄膜成長とアルミン酸ランタン単結晶基板溶解の抑制を両立した。

さらにこの手法を用いて,希土類元素の一種であるエルビウムを添加した薄膜を作製して蛍光X線ホログラフィー(XFH)を行ない,アナターゼ型酸化チタン中に導入されたエルビウム原子はチタン原子位置を置換していることが明らかになった。

アナターゼ型酸化チタンに希土類元素や遷移金属元素などを添加することにより光触媒作用をはじめとする物性が変化することが多数報告されており,この結果は今後,その物性変化とドーパントの関係を構造変化の観点から調査する上で先駆的となる。

現在,酸化チタンの光触媒的な水素発生には多数の課題がある。研究グループは,今後は光触媒作用等の物性変化とドーパントの関係に関する構造解析的観点からの研究を進め,この課題解決に取り組むとともに,酸化チタンの電子的および光学的な分野での新規応用先検討にも取り組むとしている。