高エネルギー加速器研究機構(KEK)と筑波大学は,フェムト秒パルスレーザーを励起光源とする光電子顕微鏡法(フェムト秒光電子顕微鏡)を用い,トランジスタの動作環境下における伝導電子の動きの可視化に世界で初めて成功した(ニュースリリース)。

高エネルギー加速器研究機構(KEK)と筑波大学は,フェムト秒パルスレーザーを励起光源とする光電子顕微鏡法(フェムト秒光電子顕微鏡)を用い,トランジスタの動作環境下における伝導電子の動きの可視化に世界で初めて成功した(ニュースリリース)。

これまで半導体中の電子の動きを可視化する技術が存在しなかったため,その動きは電気的に観測するのみだった。そのため,半導体デバイス内の局所的な電荷キャリアの動きは解明されていなかった。

研究では,室温で負性抵抗(NDR)と呼ばれる特殊な電流特性を示すトランジスタを対象とした。ウェアラブルデバイスなど軽くて曲げられるフレキシブルデバイスとして注目されている。

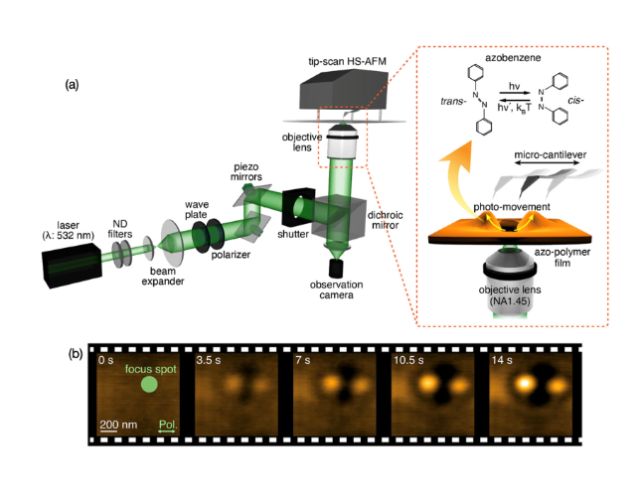

KEKは,光子エネルギーが紫外光領域で可変となるフェムト秒レーザーパルスを光源とする光電子顕微鏡装置(フェムト秒光電子顕微鏡)を構築し,半導体内の伝導電子を高効率で検出できる手法を開発してきた。

最近の研究から,有機薄膜など絶縁体に近い材料においても,試料帯電を抑制して伝導電子を画像化できることが判明している。今回この手法を応用して,有機トランジスタのオペランド観察を行ない,動作解明を試みた。

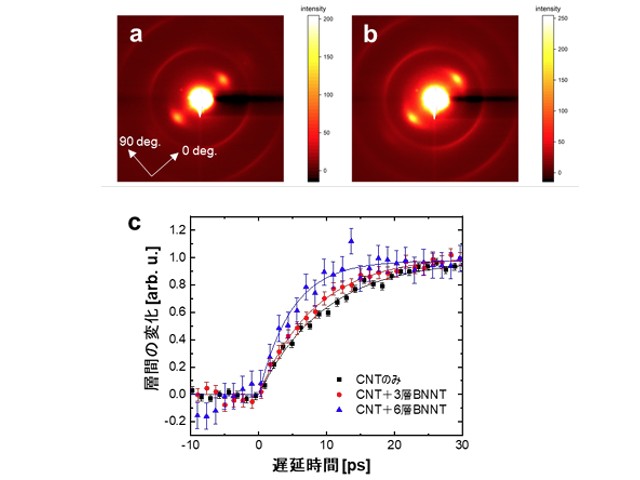

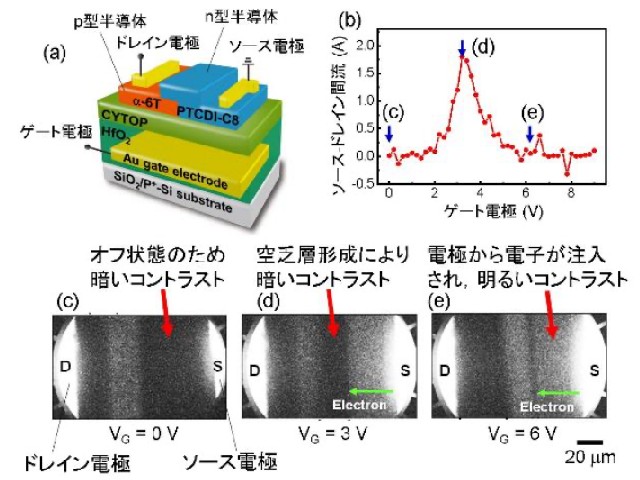

測定した有機トランジスタはn型のPTCDI-C8とp型のα-6Tの有機半導体薄膜で構成され,従来のトランジスタ構造とは異なり,ソース電極とドレイン電極の間に,p型とn型の有機半導体からなる界面があり,ゲート電圧のオン・オフにより,電子の流れのバルブの役割を果たしている。そのバルブは空乏層と呼ばれ,半導体デバイスの心臓部となる。

これまでは,電気特性からその機能は理解されてきた。今回,オペランド観測により空乏層を可視化して,トランジスタの動作解明に成功した。トランジスタ内の電子の分布から,空乏層を介して,電子がn型からp型に流れていることが示された。

一方,n型半導体にソース電極から電子が注入されているものの,空乏層が電子の流れを遮蔽するように働いているため,電流は流れない。このように電子の分布を可視化し,空乏層の役割を明確にすることで,このトランジスタの動作原理が明らかとなった。

半導体デバイスの心臓部であるpn界面が形成する空乏層の可視化に成功したことで,デバイス特性と材料特性を同時に観測することが可能となった。研究グループは,この手法によりデバイス開発のスピードアップが期待されるとしている。