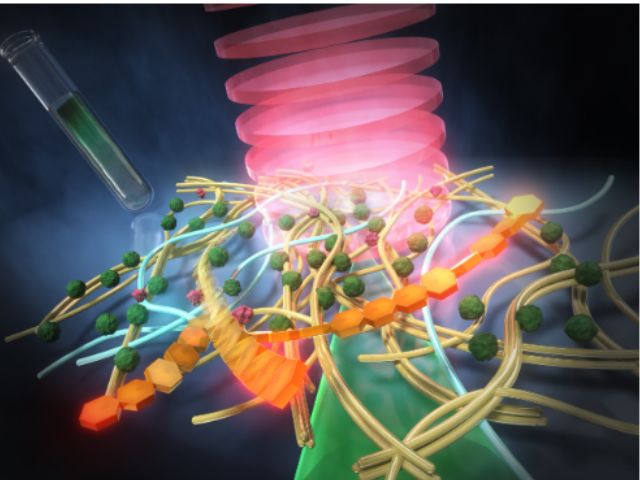

慶應義塾大学の研究グループは,多層グラフェン光源チップによる新しい原理の赤外分析技術を開発した(ニュースリリース)。

慶應義塾大学の研究グループは,多層グラフェン光源チップによる新しい原理の赤外分析技術を開発した(ニュースリリース)。

FT-IRなどの赤外光を用いた分析技術は,最も有名な分析手法の1つであり,物質構造の情報がダイレクトに得られることから,色素などのマーカーを必要としない分析として幅広く利用されている。

しかし,現在のFT-IRでは,ハロゲンランプやセラミック光源といったミリメートルオーダーのマクロな赤外光源が用いられていることと,回折限界で知られる理論的な限界が存在することによって,空間分解能は10μm程度と低く,可視光のような分解能の高いイメージングや微小・微量分析が困難だった。

今回,新たな赤外分析技術として,サブミクロンオーダーの超微小なグラフェン光源チップを開発するとともに,この光源を利用した新しい原理の赤外分析により,理論的な回折限界を超える高い空間分解能を有する赤外分析システムの開発に成功した。

グラフェン光源チップは,小型・高速・安価なチップ上の新しい赤外光源として,研究グループが独自に開発を続けている。研究では,最小で500nm角の超小型なグラフェン光源チップを新たに開発し,この光源に測定サンプルを近接させることで,新しい赤外分析システムを実現した。

多層グラフェン光源は,従来のFT-IRでも用いられている赤外熱光源と比べて数千倍も高速に直接変調が可能(1秒間に10万回点滅が可能)なことから,この分析システムでは,グラフェン光源を変調させて赤外分析を行なうことにより,高感度分析を実現した。

これにより,グラフェン光源は,従来の赤外光源と比べて100万分の1程度の超微小な光源であるにもかかわらず,現行のFT-IRと同様の赤外分析が可能であることを示した。

また,サンプルをスキャンすることで赤外イメージング測定を行なったところ,従来のFT-IRの空間分解能をはるかに超える高空間分解能(1µm)の赤外イメージングも実証した。

さらに,この高空間分解能は,グラフェン光源自体に生じる近接場によって,理論的な限界である回折限界を超える空間分解能が実現されていることも明らかにした。特定の化学構造(官能基)に特有の波長でイメージングを行なったところ,物質の化学構造の空間分布を示す化学イメージング観測にも成功した。

研究グループは,この技術を用いることにより,レーザーなどの大型で高価な赤外光源を用いることなく,可視光並みのイメージングや微量分析が赤外領域で可能となることから,全く新しい赤外分析技術の創出が期待できるとしている。