理化学研究所(理研)と東京大学は,「キラル分子」と呼ばれるらせん状の分子が温めると磁石の性質を持つことを実験的に初めて明らかにした(ニュースリリース)。

理化学研究所(理研)と東京大学は,「キラル分子」と呼ばれるらせん状の分子が温めると磁石の性質を持つことを実験的に初めて明らかにした(ニュースリリース)。

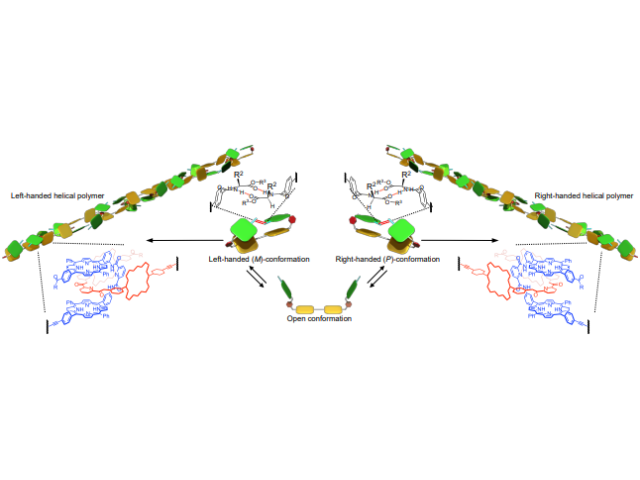

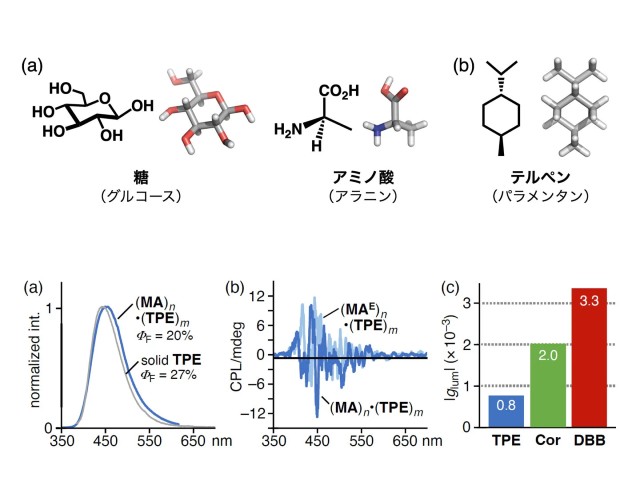

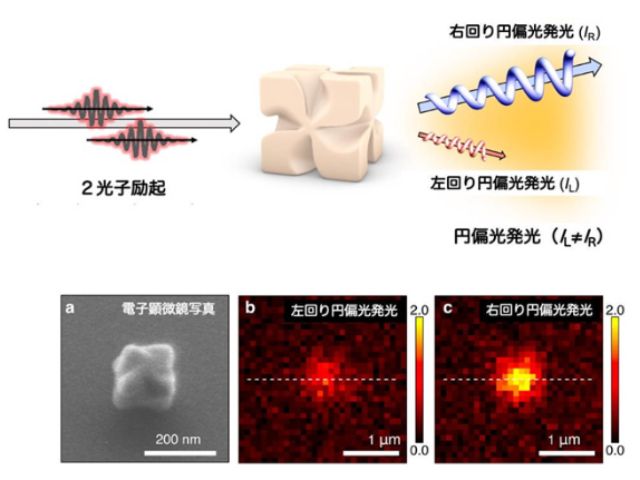

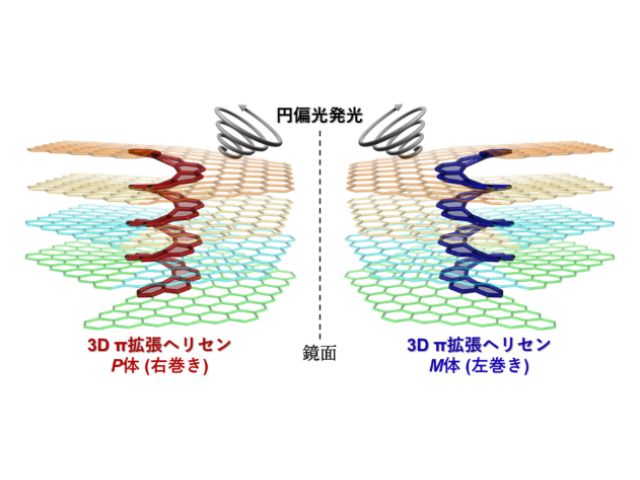

最近,キラル分子に電流が流れていない状況でも,キラル分子が磁石のように働くことを示唆する実験結果が報告された。これらの結果は,従来の電流が流れることによるスピン偏極効果だけでは十分に説明できないことから,キラル分子のスピン機能の発現に新たなメカニズムが存在する可能性があると注目を集めている。

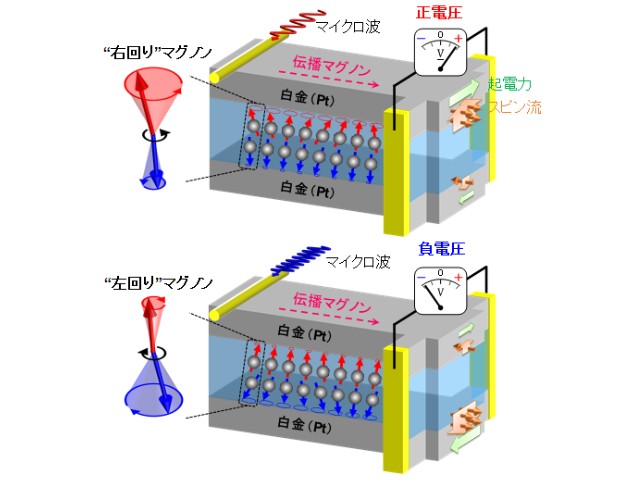

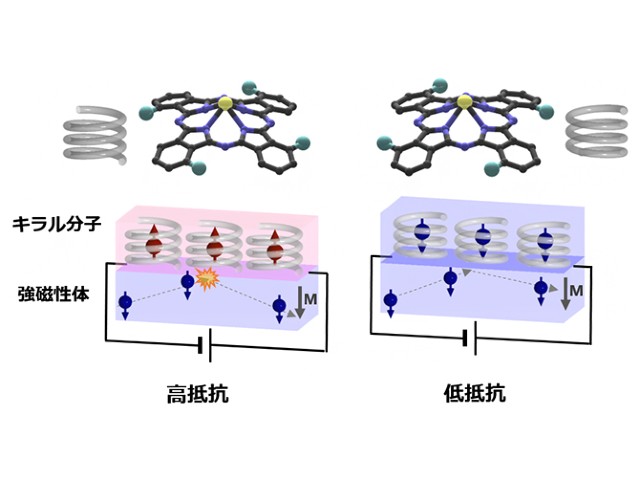

今回研究グループは,スピントロニクスの研究分野でよく知られている強磁性金属/非磁性金属/強磁性金属の多層膜構造で発現する「巨大磁気抵抗効果」に着目した。

巨大磁気抵抗効果では,磁化が平行配置か反平行配置かで試料の電気抵抗が変化する。先行研究で示唆されているように,キラル分子が磁石のように働くのであれば,強磁性体の代わりにキラル分子を用いた多層膜(キラル分子/強磁性金属二層膜)においても,磁気抵抗効果の発現が期待される。

また,このデバイスの電気抵抗測定に用いた電流は電気抵抗の低い強磁性金属層だけに流れるため,キラル分子には電流が流れていない状態での磁気抵抗効果を評価できる。実験では,強磁性金属(ニッケル:Ni)/(P,M)-キラル分子の二層膜構造を作製し,室温で電気抵抗の磁場強度依存性を詳細に調べた。PとMは分子キラリティを表す。

まず,(P)-キラル分子をNi上に成膜した試料では,磁場が正の場合に電気抵抗が減少し,負の場合に電気抵抗が増大することが分かった。一方,(M)-キラル分子をNi上に成膜した試料では,逆の傾向を示すことが分かった。このような分子キラリティに依存した磁気抵抗効果は,キラル分子が磁石として働いていることを意味する。

次に,このキラル分子による磁気抵抗効果の起源を調べるために,デバイス温度依存性を調べた。その結果,磁気抵抗効果は50K(約-223℃)からデバイスを温めるほど大きくなることが分かった。これは,一般的な鉄などの磁石とは異なり,キラル分子が熱によって磁化が大きくなる磁石であることを明確に示している。

この研究成果は,キラル分子に電流を流さなくても,金属と触れさせるだけで,キラル分子が本質的に磁石としての性質を発現するという,これまでの常識を覆すもの。この新たな知見は,キラル分子科学およびスピントロニクスにおける基礎的な知見として重要であるだけでなく,研究グループは今後,幅広い研究分野において新たな分子スピンデバイスの設計が期待できるとしている。