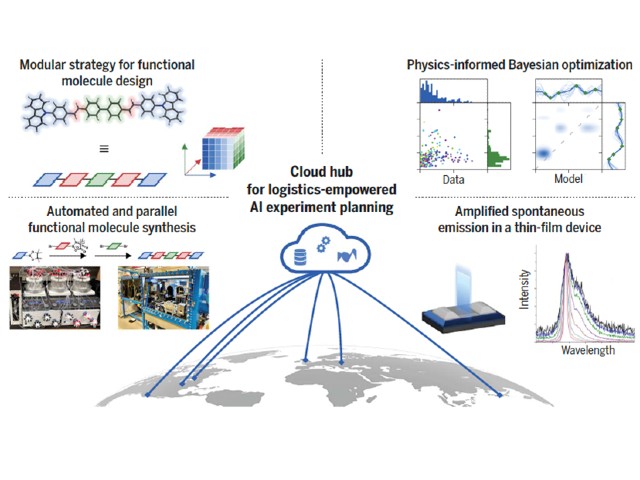

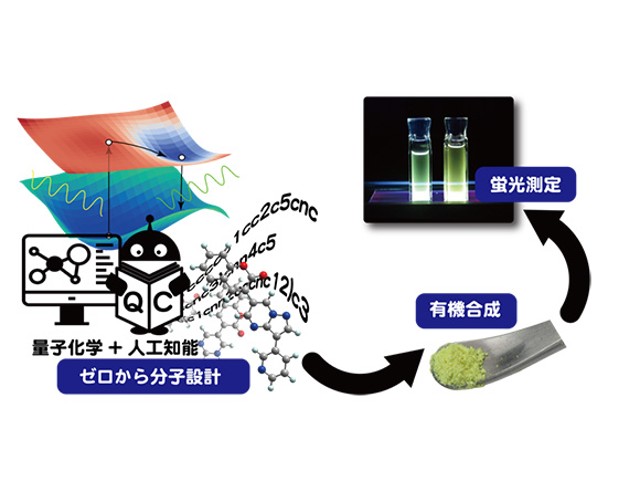

理化学研究所,横浜市立大学,物質・材料研究機構(NIMS),大阪府立大学,英サウサンプトン大学,九州大学は,量子化学計算を用いて蛍光有機分子をゼロから設計する人工知能 (AI) を開発し,AIが考案した蛍光有機分子を実際に合成することに世界で初めて成功した(ニュースリリース)。

理化学研究所,横浜市立大学,物質・材料研究機構(NIMS),大阪府立大学,英サウサンプトン大学,九州大学は,量子化学計算を用いて蛍光有機分子をゼロから設計する人工知能 (AI) を開発し,AIが考案した蛍光有機分子を実際に合成することに世界で初めて成功した(ニュースリリース)。

蛍光有機分子は,塗料やセンサーなどに応用可能なほか,有機ELとしての応用も進み,その開発は重要性が増してる。

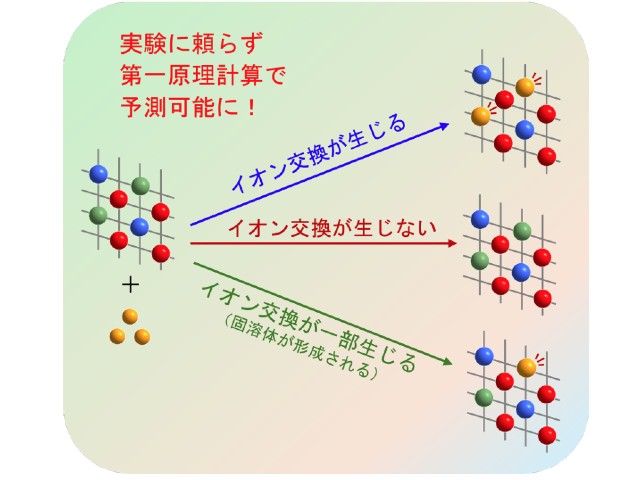

その一方で,蛍光有機分子の開発は既知の蛍光分子を基にした誘導体の開発が主流であり,ゼロから蛍光有機分子を設計することはほとんどなかった。これは,蛍光は特定の有機分子が持つ性質であり,分子骨格だけから蛍光有機分子であるか否かを判断することが困難なため。

通常,蛍光有機分子は基底状態上の安定(基底状態上の極小)構造をとっている。それが光を吸収すると励起状態に遷移し,構造緩和によって励起状態上の極小に到達し,基底状態に戻る際に蛍光を発する。

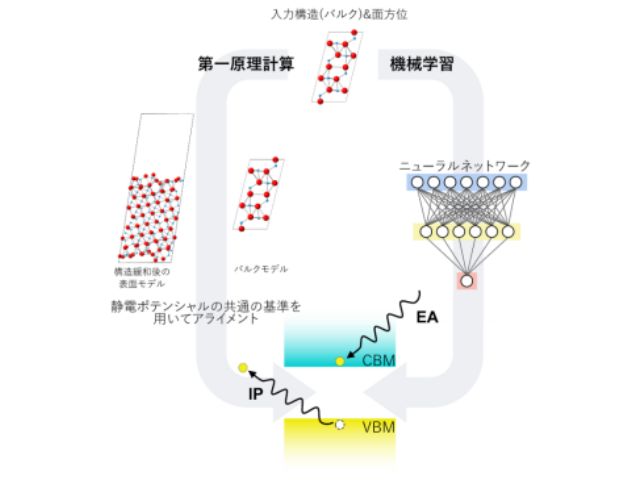

従って,物理化学的な知見からは有機分子が蛍光を発する条件は明確であり,励起状態上に極小を持つことだといえる。この最低限ともいえる蛍光発現条件は,量子化学計算を用いることでコンピュータによる自動評価(デジタル化)が可能。

そこで研究グループは,量子化学計算により蛍光機構をデジタル化するシステムを構築した上で,人工知能(AI)に蛍光を学習させ,蛍光有機分子をゼロから設計するAIを開発した。このAIが設計した分子の中から8個を合成し,蛍光測定したところ,そのうち6個が蛍光を発することを確認した。

これまで,量子化学計算の主な役割は化学・物理現象に説明を与えることにあり,材料開発の主流になることは稀だった。しかし,研究グループはこの研究のように,量子化学計算を用いたシミュレーション技術と機械学習を組み合わせることで,有機分子の特長を最大限引き出した機能性分子の開発が可能になり,さまざまな現象を示す物質開発が進むとしている。