理化学研究所(理研),東京大学,東北大学は,トポロジカル絶縁体と磁性トポロジカル絶縁体の積層薄膜において,半整数(1/2)に量子化されたホール伝導度を観測した(ニュースリリース)。

理化学研究所(理研),東京大学,東北大学は,トポロジカル絶縁体と磁性トポロジカル絶縁体の積層薄膜において,半整数(1/2)に量子化されたホール伝導度を観測した(ニュースリリース)。

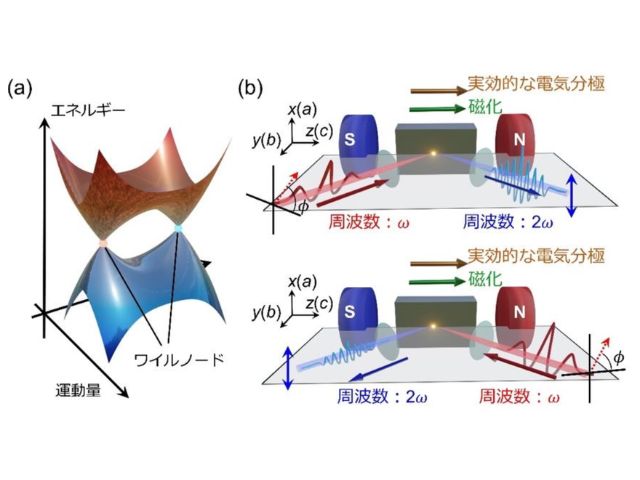

通常の金属中の電子は自由粒子のように振る舞うが,特殊な物質では,伝導電子が特殊相対性理論に従う相対論的粒子として振る舞うことが知られている。

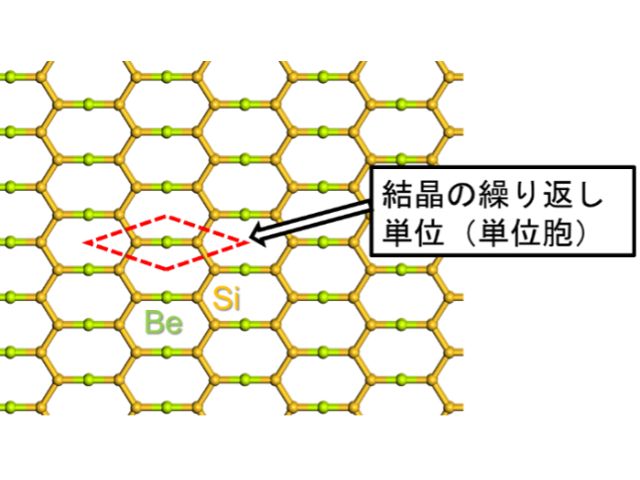

このような物質は特異な電気応答や光学応答を示すことから,精力的に研究が進められている。例えば,炭素原子が二次元面内に六角形に結び付いたグラフェンや,この研究で着目したトポロジカル絶縁体の表面に,相対論的粒子の一つである「ディラック電子」が存在することが分かっている。

こうした相対論的粒子の量子理論では,さまざまな異常(量子異常)の存在が知られている。二次元のディラック電子では,ゲージ対称性の下でパリティ(空間反転)対称性および時間反転対称性が保存されない「パリティ異常」を生じることが知られている。

パリティ異常の重要な帰結の一つとして、ホール伝導度が量子化ホール伝導度e2/h(e:電気素量、h:プランク定数)の半分の値をとる「半整数量子ホール効果」が起こる。

量子理論によれば,この異常を回避するために二次元系のディラック電子は必ずペア(対)で存在することが知られている。一方,三次元系物質の表面や界面の場合にはその制限がなく,単一のディラック電子が存在できる。

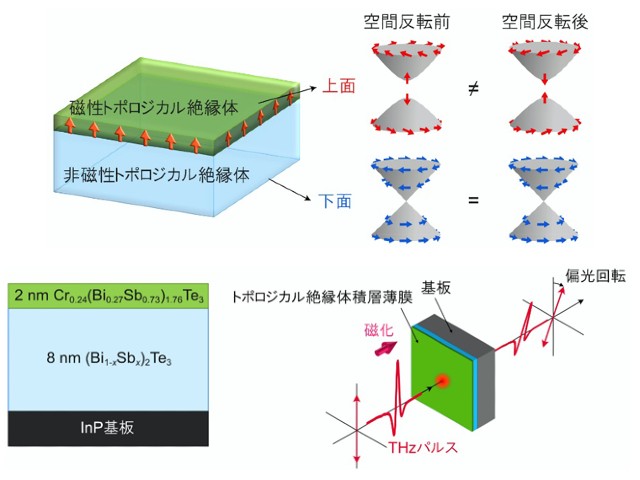

トポロジカル絶縁体がその実現例であり,単一ディラック電子が試料の上表面と下表面に存在している。従って,どちらかの表面だけ時間反転対称性を破ることができれば,パリティ異常に伴うホール伝導度の半整数量子化を測定できると期待できる。

これまでの研究では,上と下の両表面からの寄与による量子ホール効果および量子異常ホール効果が観測されてきた。しかし,片側の表面からの寄与だけを測定することは困難であったため,半整数量子ホール効果はまだ確認されていなかった。

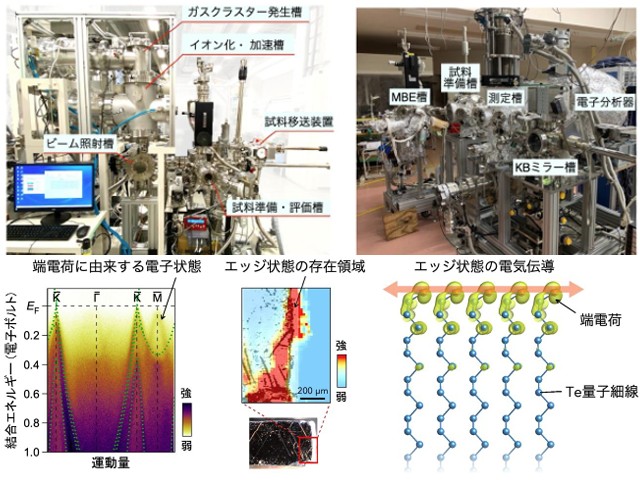

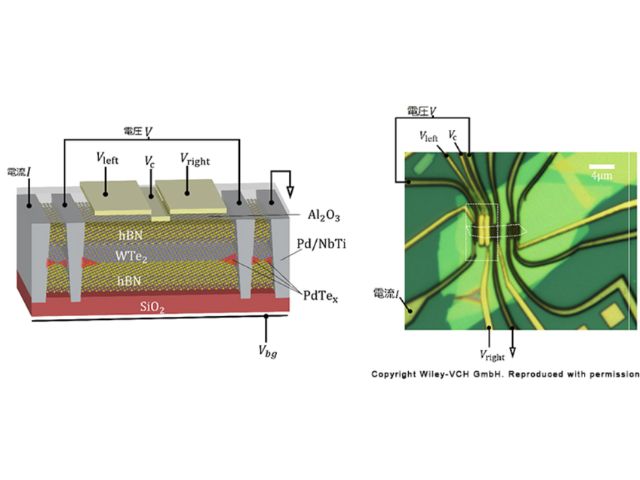

今回,研究グループは,独自に開発したトポロジカル絶縁体「(Bi1-xSbx)2Te3(Bi:ビスマス,Sb:アンチモン,Te:テルル)」と磁性トポロジカル絶縁体「Cr0.24(Bi0.27Sb0.73)1.76Te3(Cr:クロム)」の積層薄膜に対して,テラヘルツ帯の透過光の偏光を測定し,半整数に量子化された磁気光学効果を観測した。また,電気伝導測定によっても半整数量子化ホール伝導度を観測し,二つの独立した測定手法でこの現象を確かめた。

この研究成果は,トポロジカル絶縁体表面に存在する単一の二次元ディラック電子に関する量子異常を反映したもの。研究グループは今後,単一ディラック電子を利用したさらなる基礎物理研究の展開が期待できるとしている。