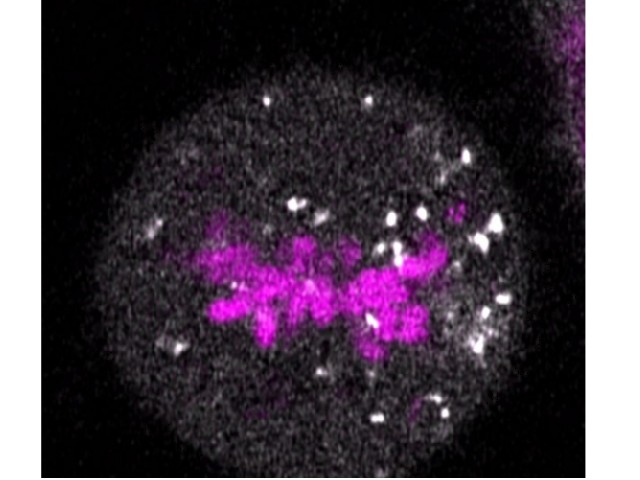

大阪大学と慶応義塾大学は,ラスミドDNAやそのDNAからの遺伝子発現を生きた細胞で可視化することに成功し,細胞内に外から導入したプラスミドDNAが,核膜再形成がおこる細胞分裂期終期に核へ取り込まれていくことを,世界で初めて明らかにした(ニュースリリース)。

大阪大学と慶応義塾大学は,ラスミドDNAやそのDNAからの遺伝子発現を生きた細胞で可視化することに成功し,細胞内に外から導入したプラスミドDNAが,核膜再形成がおこる細胞分裂期終期に核へ取り込まれていくことを,世界で初めて明らかにした(ニュースリリース)。

生命科学の分野では,遺伝子操作や目的タンパク質の発現を目的として,プラスミドDNAを細胞内に導入することが必須の技術となっている。

プラスミドDNAは,細胞内でゲノムとは別に維持されるDNA分子。外来のDNAをホスト細胞(今回の例ではヒト培養細胞)に導入するために用いられる。ホスト細胞内に導入されると外来遺伝子を発現する。

プラスミドの細胞内導入には,安全性の高いトランスフェクション法として,非ウイルス性ベクターとトランスフェクション試薬がよく使われている。このトランスフェクション法は,ウイルス性ベクターとウイルスを使ったトランスフェクション法と比較して効率が悪いこと,さらに非増殖性の細胞では有効でないことが問題になっていたが,その理由は不明であり,DNA治療薬を効率良く核内伝送する際の課題となっていた。

今回,研究グループは,外来DNAを可視化するために,特殊なDNA配列を持たせたプラスミドDNAを作製した。このDNA配列は細胞質内に入ると,その位置をGFPの蛍光を指標に可視化することができる。また,このDNAから遺伝子発現が起こると,赤色蛍光の出現を指標として可視化することができるようになっている。

このDNAを細胞内に導入し,生きた細胞で観察したところ,そのDNAからの遺伝子発現は,細胞分裂後にのみ起こることが分かった。プラスミドDNAの挙動を,蛍光顕微鏡法に加えて蛍光電子相関顕微鏡法などの方法を使って調べたところ,細胞分裂終期の,特に核膜が再形成される時期に,外来のDNAが核に取り込まれていくことが分かったという。

研究グループはこの成果について,DNAワクチンなどのDNA治療薬を,核に効率良く伝送する方法の開発に貢献することが期待されるものだとしている。