基礎生物学研究所と東京大学は,光合成色素を使って近赤外蛍光タンパク質を明るくすることに成功した(ニュースリリース)。

基礎生物学研究所と東京大学は,光合成色素を使って近赤外蛍光タンパク質を明るくすることに成功した(ニュースリリース)。

細胞内でタンパク質がどのように働いているのかを調べる方法として,目的のタンパク質に蛍光タンパク質を融合させてその蛍光を観察する手法が広く用いられている。

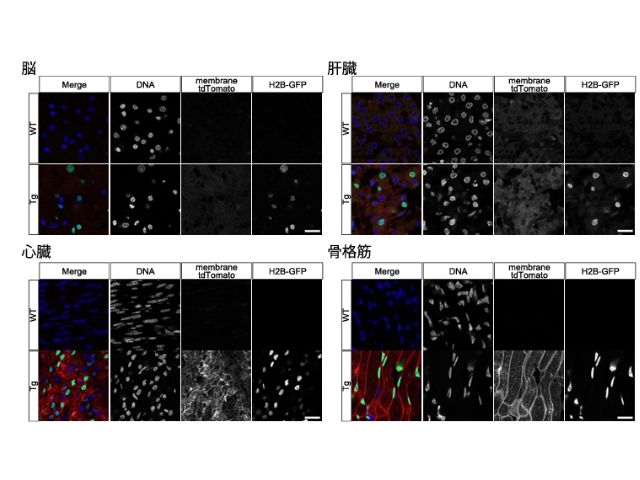

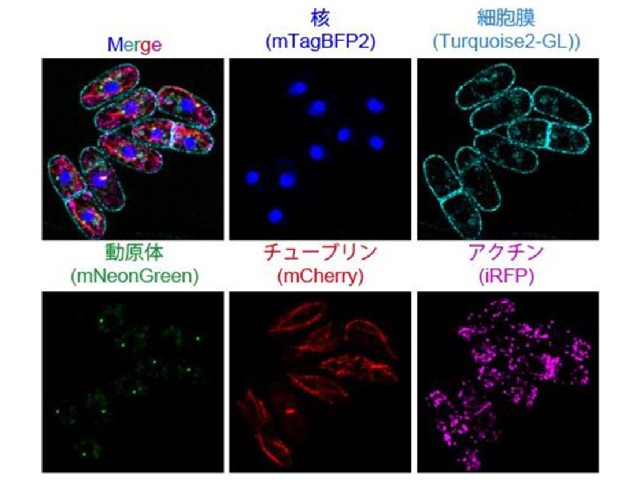

これまでに様々な色の蛍光タンパク質が開発されているが,中でも最も長波長で働くとして,近赤外蛍光タンパク質iRFPがある。長波長帯の蛍光タンパク質は他の波長の蛍光タンパク質との同時多色イメージングに利用できる上,長波長帯の励起光や蛍光は生体深部透過性に優れているなどの利点がある。

GFP(緑色蛍光タンパク質)などの一般的な蛍光タンパク質は,発色団と呼ばれる,光を受容し蛍光を発するための構造をタンパク質内部に自発的に作ることができるため,細胞にGFPを発現させるだけで蛍光を発する。

しかし,iRFPは他の蛍光タンパク質と違い,蛍光を発するためにビリベルジンという色素を必要とする。したがって,代謝によりビリベルジンを合成できない細胞種ではiRFPを用いた蛍光イメージングが利用できないという問題があった。

今回研究グループは,iRFPの発色団として,今まで知られていたビリベルジンだけではなく,光合成色素として知られるフィコシアノビリンが使用できることを新たに発見した。また,ビリベルジンよりもフィコシアノビリンを用いた方が,iRFPの蛍光が明るくなることがわかった。

さらに,ビリベルジンやフィコシアノビリンを代謝により合成することができない分裂酵母細胞においても,それらの色素の合成酵素を発現させることでiRFPの蛍光強度を増強させることに成功した。

しかし,哺乳類細胞内ではiRFPの蛍光増強は僅かであった。これは,ビリベルジンやフィコシアノビリンが代謝されること,また培地の血清の中に含まれるビリベルジンやその類縁体による影響などが原因と考えられるため,将来的に動物個体等でこの手法を適用する際には,組織や細胞種におけるビリベルジンやフィコシアノビリンの代謝を注意深く考慮する必要があるという。

近赤外光は生体深部透過性が高く,動物個体内の深場での蛍光イメージングを可能とする。研究グループは,フィコシアノビリンによるiRFP蛍光の増強が,生体深部イメージングのS/N比を向上させ,医療やバイオテクノロジーへの応用も期待されるとしている。