東京工業大学は,従来は利用不可能であった近赤外線を含む可視光の全波長領域を利用しながら二酸化炭素を還元できる光増感剤を開発し,新たな光触媒システムの創出に成功した(ニュースリリース)。

東京工業大学は,従来は利用不可能であった近赤外線を含む可視光の全波長領域を利用しながら二酸化炭素を還元できる光増感剤を開発し,新たな光触媒システムの創出に成功した(ニュースリリース)。

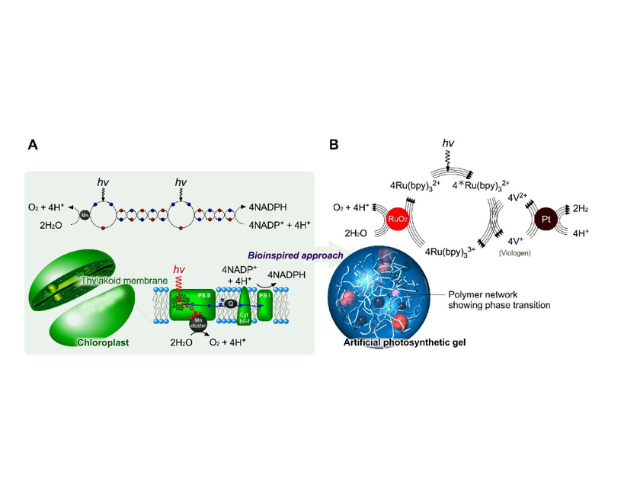

光触媒を用いた人工光合成においては,太陽光を有効に利用することは非常に重要となる。

当初の光触媒は,太陽光のうち数%に過ぎない紫外線を利用したものだったが,やがてより波長の長い可視光線のうち,短波長部を利用できるものが開発された。

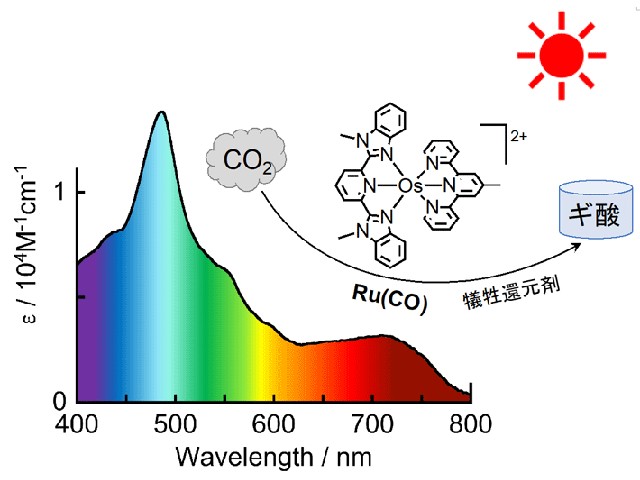

同時に,光触媒反応において光の吸収を担当するレドックス光増感剤の研究も進んでいる。現在最も良く用いられているレドックス光増感剤が利用できるのは550nmより短波長の光で,地表面での太陽光の14%に限られるが,800nmまである可視光の全波長領域を利用できれば,太陽光の40%を利用できることになる。

研究グループは,長年の研究の過程で,今回の研究のきっかけとなるS-T吸収を活用する方法を見出した。今回,これを発展させることによって,可視光全域を吸収できるレドックス光増感剤の開発を目指した。

レドックス光増感剤の吸収できる波長範囲を,従来の中心金属や配位子の軌道エネルギーをコントロールする方法で長波長化しようとすると,吸収が長波長化すると励起寿命が短くなるという副作用のために,レドックス光増感剤として機能しなくなってしまう。

そこで研究では,S-T吸収を行なうことができるオスミウム錯体の配位子を工夫することによって新たな光増感剤を開発した。通常,量子力学的な制約により,光増感剤が光を吸収した直後には励起一重項のみが生成する。

しかし,このオスミウム錯体は,長波長側の可視光を吸収し,基底状態から直接,励起三重項状態へ遷移することができる。この性質を活用することで,今回用いた配位子との相互作用により可視光全域が利用でき,しかも励起寿命が十分に長いレドックス光増感剤の開発に繋がったという。

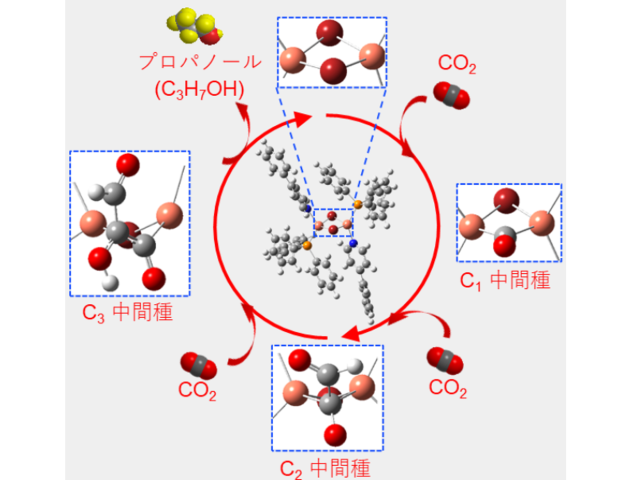

これまでに報告されているレドックス光増感剤は,エネルギーが小さい可視光の長波長部の光を照射しても光触媒反応を起こすことができなかったが,こうして合成されたオスミウム錯体は,比較的長寿命の励起状態と強い還元力を併せ持つことから,可視光全域を吸収しながら,太陽光の光をより有効に利用できるレドックス光増感剤として機能する。

さらに,この励起三重項状態のオスミウム錯体を,ルテニウム触媒(Ru(CO))と組み合わせて用いることによって,どの波長の可視光を照射しても,二酸化炭素をギ酸へと還元されることも分かった。

研究グループは,太陽光をより有効に利用できる人工光合成が構築できるとしている。