自然科学研究機構(NINS)と東京大学は,すばる望遠鏡の近赤外分光器IRD等を用いた観測により,公転周期が1日未満の「超短周期惑星」を低温の恒星のまわりで発見し,その内部組成が主に鉄と岩石からなることを明らかにした(ニュースリリース)。

自然科学研究機構(NINS)と東京大学は,すばる望遠鏡の近赤外分光器IRD等を用いた観測により,公転周期が1日未満の「超短周期惑星」を低温の恒星のまわりで発見し,その内部組成が主に鉄と岩石からなることを明らかにした(ニュースリリース)。

超短周期惑星は,外側の軌道で形成されたものが,他の惑星との相互作用などによって内側の軌道へ移動したのではないかと考えられており,多様な惑星形成を理解する上で重要となる。

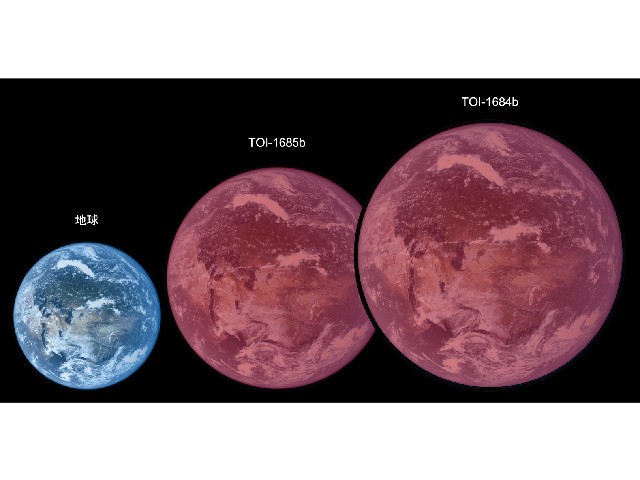

これまでに観測された超短周期惑星のほとんどは半径が地球の1.5倍以下の小型惑星で,内部組成は主に鉄と岩石でできた地球と似た惑星であることが知られている。ただし,このように精査された超短周期惑星の殆どは,太陽に似た恒星(太陽型星)のまわりでのみ知られており,低温度・小質量の恒星のまわりでの観測例は僅かしかない。

低温度星は,小型の惑星を複数個持つ頻度が高いことが知られているため,超短周期惑星が存在する頻度も高いかもしれず,そのまわりを詳しく調べることで,超短周期惑星の起源について全般的な理解が進むことが期待される。

研究グループは,アメリカ航空宇宙局(NASA)のトランジット系外惑星探査衛星「TESS」が検出したトランジット惑星候補を持つ2つの低温度星TOI-1634とTOI-1685に注目した。これらの星の質量は太陽の5割程度しかない。

TESSのデータの独自解析と多色同時撮像カメラ等によるトランジットの追観測を実施した上で,すばる望遠鏡の赤外線分光器IRD(赤外線ドップラー装置)による分光観測を実施した。IRDは恒星の視線方向の速度(視線速度)を精密に測定する分光器で,可視光よりも赤外線で明るく見える低温度星の観測に最適化されている。

IRDで観測された視線速度を解析した結果,TOI-1634とTOI-1685のまわりを,実際に超短周期惑星がそれぞれ 0.989日と0.669日の周期で公転していることが確認された。さらに視線速度変化の振幅から,TOI-1634bとTOI-1685bが,それぞれ地球の約10倍と約3.4倍の質量を持つことが明らかになった。

惑星の組成を理論的に推定したところ,どちらの惑星も地球と同様に主に鉄と岩石を中心とした内部組成を持つことが分かり,低温度・小質量の恒星のすぐそばを地球に似た組成を持つスーパーアースが公転する惑星系が2つ発見された。

この大きさの惑星は岩石惑星とガス惑星の境界にあり,特に低温度星のまわりでの発見数が少ないため,研究グループは,「1年」が地球の1日の長さに満たない惑星の形成を調査する上で最も貴重な天体が発見されたとしている。