海洋研究開発機構(JAMSTEC),豊橋技術科学大学,生理学研究所は,植物プランクトンDicrateria rotunda(D. rotunda)が炭素数10から38まで一連の飽和炭化水素を合成する能力をもつことを発見した(ニュースリリース)。

海洋研究開発機構(JAMSTEC),豊橋技術科学大学,生理学研究所は,植物プランクトンDicrateria rotunda(D. rotunda)が炭素数10から38まで一連の飽和炭化水素を合成する能力をもつことを発見した(ニュースリリース)。

植物や藻類の光合成によってつくられたバイオ燃料は,燃焼させても大気中の正味のCO2濃度を増やさないため,原油の代替エネルギー源として有望と考えられてきた。

しかし,植物や藻類によって生合成される炭化水素は,炭素数の範囲が狭く(炭素数15や17などの炭化水素が主要な組成),酸化されやすく不安定な不飽和炭素結合を含んでおり,これらの炭化水素をそのまま石油に置き換えることは難しい。

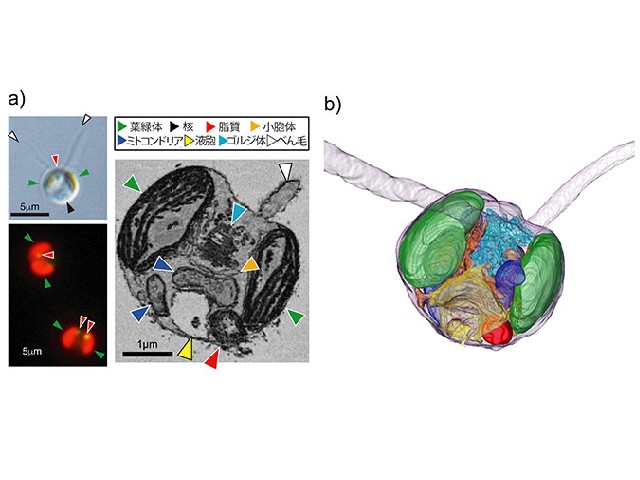

研究グループは,北極海の植物プランクトンについて,いくつかの種類の単離培養を実施したところ,Dicrateria rotunda(D. rotunda)北極海株ARC1が炭素数10から38までの一連の飽和炭化水素合成することを発見した。

この組成は,ガソリン(炭素数10から15),ディーゼル油(炭素数16から20),燃料油(炭素数21以上)と同等。このような炭化水素合成能力を持つ生物は初めての発見となるという。

Dicrateriaは太平洋や大西洋など他の海域でも広く生息する。そこで,日本,フランスの10種のDicrateria属の炭化水素組成を調べたところ,すべての株で,北極海株ARC1と同じく炭素数10から38までの一連の飽和炭化水素を合成する能力を持つことを確認した。

さらに今回調査した株では,飽和炭化水素の中でも特に炭素数10および11の短い炭素数の飽和炭化水素をより多く合成する特徴を持っていることも明らかにした。

続いて研究グループは,北極海株ARC1を用いて,光・温度・窒素栄養塩濃度などの条件を変えた際の,炭化水素量の変動を調査した。その結果,光合成が止まった暗条件や窒素栄養塩を欠乏させた条件で,細胞サイズが縮小するとともに,飽和炭化水素の総量が約5倍程度に増加することがわかった。

通常,飽和炭化水素は,光合成ができない暗条件ではエネルギー源として消費され,細胞内の含有量が低下することから,エネルギー貯蔵物質としては機能していないと考えられた。これについて,北極海株ARC1は光や栄養塩が得られないストレス条件において,飽和炭化水素を細胞膜に蓄積することで,細胞や葉緑体の縮小を助けているのかもしれないという。

研究グループは,生物源オイルとして実績のある別の藻類の2.5~20%しかない飽和炭化水素合成能を増強することが今後の課題だとしている。