東京大学と日本ペイントホールディングスは共同で,新型コロナウイルス感染症の感染リスクを低減する抗ウイルス性ナノ光触媒を開発した(ニュースリリース)。

東京大学と日本ペイントホールディングスは共同で,新型コロナウイルス感染症の感染リスクを低減する抗ウイルス性ナノ光触媒を開発した(ニュースリリース)。

開発した光触媒は,東京大学が2012年に報告した,酸化チタン-酸化銅複合型光触媒をベースにしている。この光触媒は,バクテリオファージQβに対する不活化効果を持つことが確認されている。

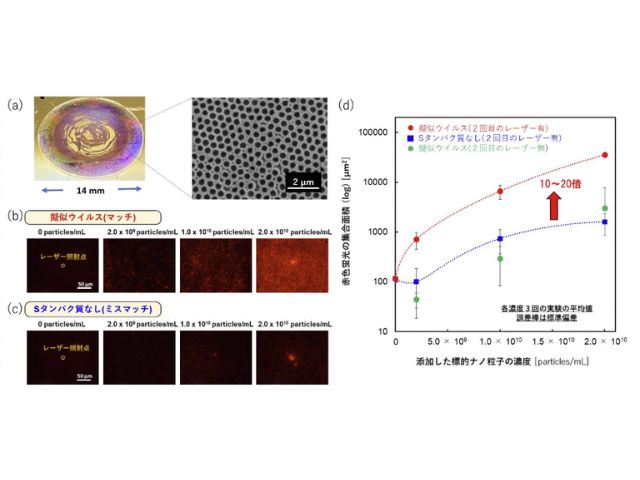

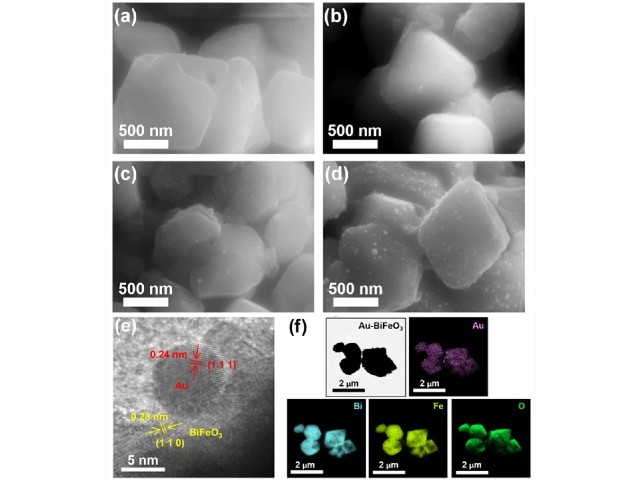

研究では,酸化チタン粒子を約1/30のサイズ(4~8nm)にまで小さくし,酸化銅のサイズも約1/5(1~2nm)にした。これにより,粒子の表面積と塗料中での分散性を著しく向上させた。表面積を大きくすることで光触媒としての化学反応が進みやすくなると考えられるという。また,塗膜表面に露出する粒子も多くなり,ウイルスに接触しやすくなるとする。

加えて,従来の粒子サイズでは不透明な塗膜しか得られなかったが,このような光の波長よりも極めて小さいナノ粒子を用いることで,透明度を高められるようになり,下地の色,模様,質感を活かせる塗料やスプレー剤とすることができる。透明度の高いフィルムを形成し,裏側から光を当てて表側で効果を得る,という使い方も可能になる。

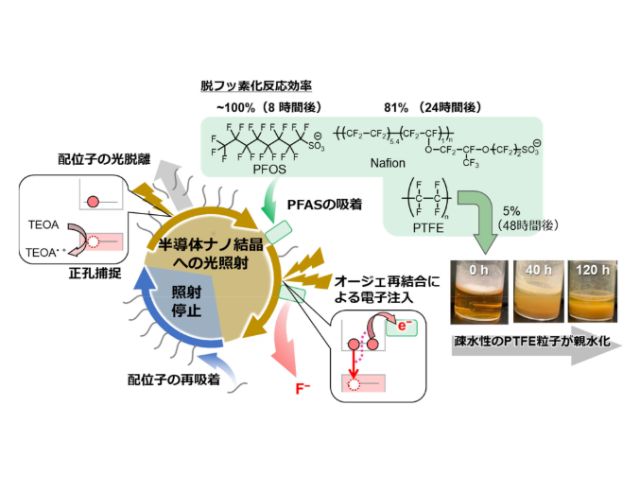

得られた光触媒は,ウイルスを不活化する効果を持つ1価の銅が空気中の酸素によって酸化され,効果の低い2価の状態になっても,光(可視光や紫外線)が当たれば光触媒効果によって再び1価の状態に還元されるため,効果が続く。

この光触媒をエナメル塗料に加えて塗膜にした後,新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)などに対する抗ウイルス効果を評価した。その結果,光触媒含有エナメル塗装をしたガラス板に市販の蛍光灯下で3時間接触させたウイルスは,塗装のないガラス板の場合と比べ,感染可能なウイルス数がおよそ3千分の1~6万分の1にまで減少した。これと比べて,酸化銅を含まない光触媒は,ほとんど効果が見られなかった。

また,アルファ変異株に対しても,顕著な不活化効果が認められたほか,さまざまな種類のウイルスに対しても不活化効果を持つことがわかった。

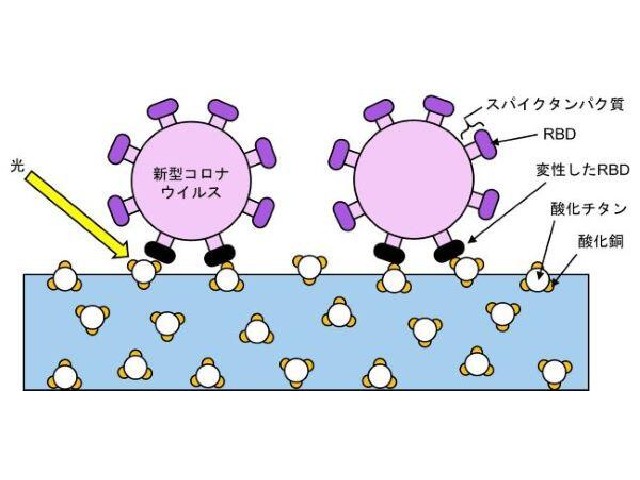

さらにウイルスに対する不活化効果のメカニズムを調べた結果,抗ウイルス性ナノ光触媒は,新型コロナウイルスの表面に分布するスパイクタンパク質のうち,人間の細胞表面にある受容体に結合する部分を変性させ,コロナウイルスが人間の細胞に取り付けないようにすることで不活化していることを明らかにした。

この光触媒は,さまざまなウイルスに対して不活化効果を示すことから,ポストコロナ社会においてもウイルスによる感染リスク低減に貢献し得るとしている。