京都大学,神戸大学,海洋研究開発機構,理化学研究所,高輝度光科学研究センター,大阪大学は,太陽系の天体衝突が記録された結晶の原子配列が生成する過程を,世界で初めて実験で計測した(ニュースリリース)。

京都大学,神戸大学,海洋研究開発機構,理化学研究所,高輝度光科学研究センター,大阪大学は,太陽系の天体衝突が記録された結晶の原子配列が生成する過程を,世界で初めて実験で計測した(ニュースリリース)。

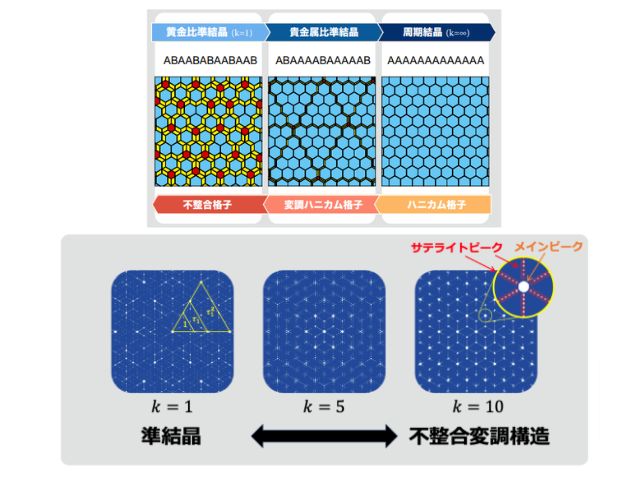

今から46億年前,誕生したばかりの太陽の周囲で無数の小天体が衝突と合体を繰り返した結果として地球型の惑星が形成された。これらの小天体では衝撃圧縮により構成物質の変化が起きたと考えられており,その痕跡である高密度の原子配列が隕石を構成する結晶に残された。

もし地上での衝撃圧縮の実験によって,これらの高密度の原子配列をつくることができれば,初期太陽系における衝突の圧力(衝突速度に依存)や衝突の継続時間(天体の大きさに依存)に関する情報を得ることができる。

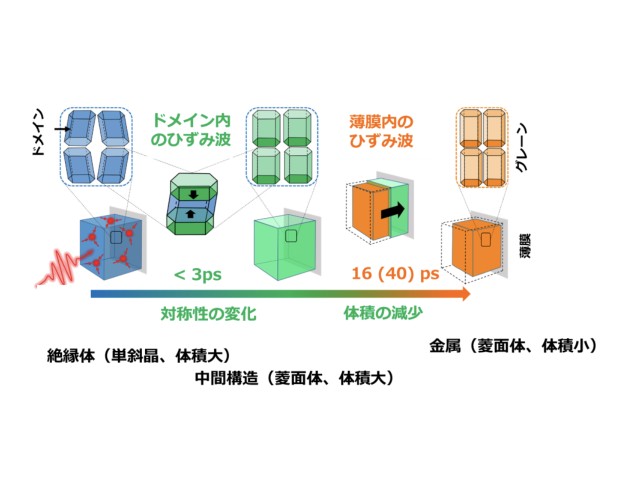

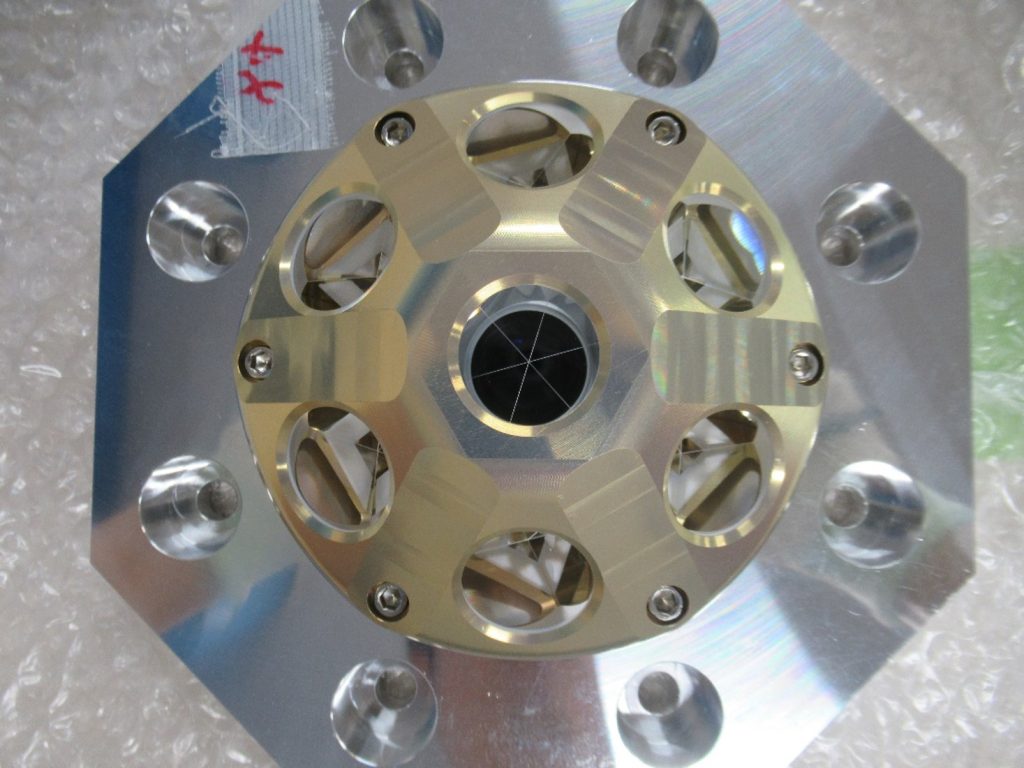

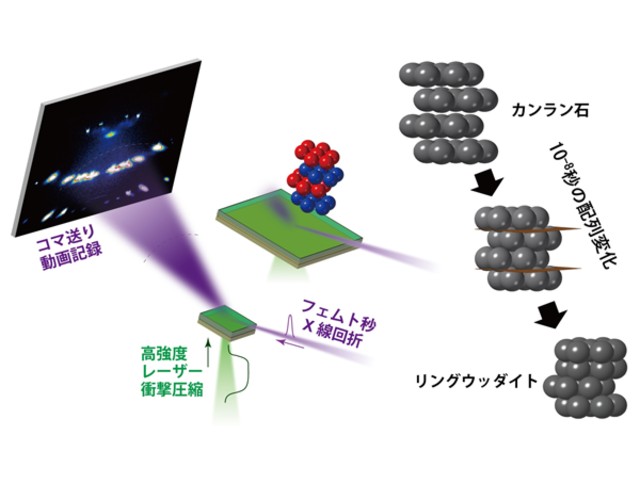

研究グループは,カンラン石の原子の配列が衝撃圧縮のときにどのように変化するのかをX線自由電子レーザー施設SACLAを用いて計測した。まず,フォーカスした強いレーザーパルスを地球で合成したカンラン石の単結晶の試料に打ち込むことによって衝撃圧縮の状態を作り出し,60~100万気圧の強い圧力を結晶内に発生させた。

そこにさらにフォーカスしたフェムト秒X線パルスを重ねて照射してX線回折の計測を行なうことで,変化中の原子の配列を捉えた。たくさんの同じ結晶を用意して,それぞれを個別にレーザーで圧縮しながらX線を照射する時間を少しずつずらしていくことで,変化の様子をコマ送りの動画として記録する。

フェムト秒X線パルスは原子の配列が変わる速さよりも充分に短いために,配列の変化を正確に追うことができる。その結果,カンラン石からリングウッダイトへの原子の再配列と高密度化を捉え,それが衝撃圧縮の開始から1億分の1秒というごく短い時間で進むことを,世界で初めて確認した。

短い時間の衝撃圧縮は,メートルサイズの小惑星などの小さな天体の衝突によって起こる。その頻度は高く,短い衝撃圧縮で生成した高密度の結晶の記録が多数の隕石や小惑星サンプルリターン試料に残されている可能性は高いという。それらを今後丁寧に探してゆけば,地球の誕生に至る太陽系の先史の様子を具体的に描くことが可能になる。

今回の実験法は,あらゆる固体物質の原子再配列の研究への応用が可能だという。研究グループでは,たとえばセラミックスのような材料においても,コマ送り動画を記録する実験法が有効なことを確認しているとしている。