大阪大学の研究グループは,多光子励起フォトルミネッセンス法を用いて窒化ガリウム(GaN)半導体の貫通転位を非破壊で観察し識別する技術を開発した(ニュースリリース)。

大阪大学の研究グループは,多光子励起フォトルミネッセンス法を用いて窒化ガリウム(GaN)半導体の貫通転位を非破壊で観察し識別する技術を開発した(ニュースリリース)。

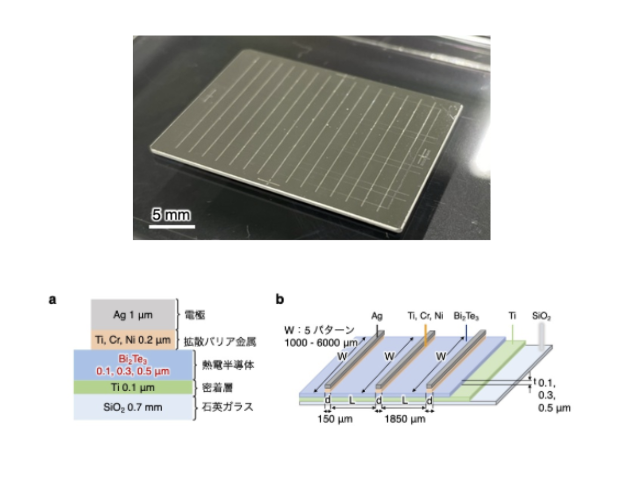

消費電力の大幅な効率化を可能とするGaN半導体を用いたパワーデバイスやレーザーデバイスの開発が進められているが,GaN半導体には貫通転位などの結晶欠陥が多く含まれており,特定の種類の結晶欠陥はデバイスの性能の低下や短寿命化の要因となる。

貫通転位はバーガースベクトルbの向きや大きさによって,主にb=1aの貫通刃状転位,b=1cの貫通螺旋転位,b=1a+1cの貫通混合転位の三種類に分類される。また,b=2cなどの大きなバーガースベクトルを持つ貫通転位の存在も確認されている。

これまでの研究で,貫通転位の種類や密度によってデバイスに及ぼす影響の有無や度合いが異なることが分かっている。パワーデバイスやレーザーデバイスの高性能化や長寿命化のためには,結晶欠陥の個数を限りなくゼロにする高品質結晶成長技術の開発とともに,特定の結晶欠陥を非破壊で検出する評価技術の開発が求められている。

GaN半導体の貫通転位の評価技術は,主に透過電子顕微鏡観察やエッチピット観察が用いられているが,これらは試料の加工を伴う破壊検査手法となる。非破壊検査手法ではカソードルミネッセンス法やラマン分光法およびX線トポグラフィー法をはじめ様々な技術が開発されてきたが,空間分解能が十分でない,特定の貫通転位は検出されない,などの課題があった。

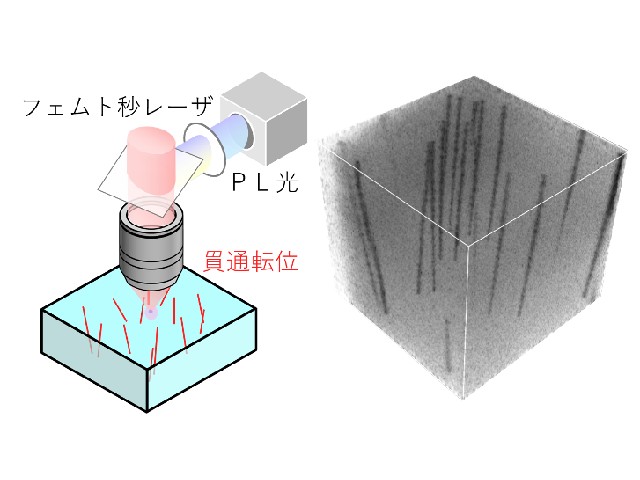

研究グループは,非破壊検査手法の一種として,多光子励起フォトルミネッセンス法を用いたGaN半導体の貫通転位観察技術を2018年に提案し,この手法が空間分解能に優れており,非破壊で三次元マッピング測定が可能な評価技術であることを示してきた。

今回,研究グループは,多光子励起フォトルミネッセンス法で観察されたGaN半導体中の貫通転位について,濃淡や形状などの情報を数値化し統計処理を行なうことで,貫通刃状転位・貫通螺旋転位・貫通混合転位を非破壊で識別できることを解明した。それぞれの貫通転位について密度を算出したところ,従来手法のエッチピット法による密度算出結果とよく一致したという。

この技術は,単なるウエハーや薄膜中の欠陥密度の計数に適用できるだけでなく,ウエハー製造工程や薄膜成長工程にフィードバックすることで,結晶高品質化に貢献できる。さらに,正確に結晶欠陥を識別した上でパワーデバイスの性能への影響を調べることで,パワーデバイスの性能を脅かす欠陥の特定が期待されるとしている。