東京工業大学は,2次元(2D)構造と3次元(3D)構造を人為的に制御することで,電気抵抗率が3桁スイッチする新材料を開発した(ニュースリリース)。

東京工業大学は,2次元(2D)構造と3次元(3D)構造を人為的に制御することで,電気抵抗率が3桁スイッチする新材料を開発した(ニュースリリース)。

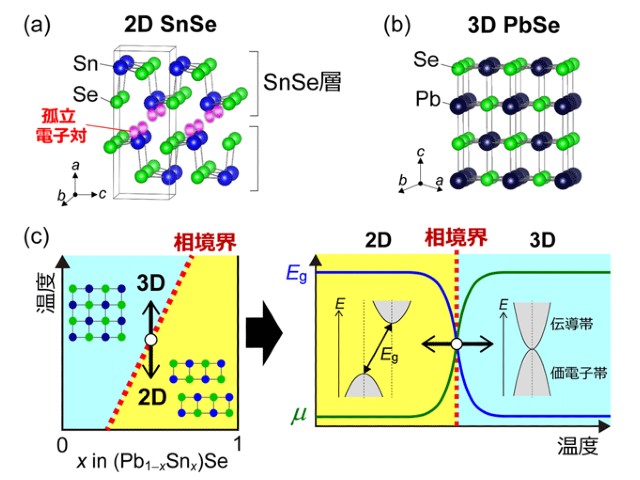

材料の電子機能は結晶構造の次元性に強く依存する。そのため,結晶構造を人為的に制御できれば,大きな電子構造変化を伴う巨大な電気特性スイッチになると期待できる。しかし,強固で等方的な結合からなる無機結晶では,温度変化により構造の次元性まで大きく変化する例はこれまでなかった。

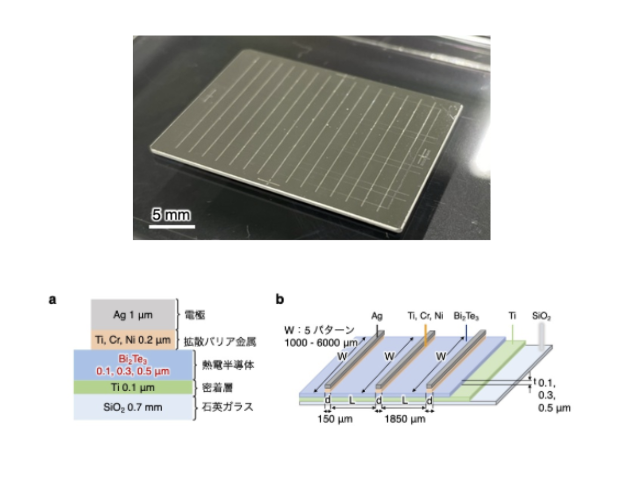

研究では,高温固相反応法と急冷処理を組み合わせた薄膜合成法により,2D層状構造を持つセレン化スズと3D岩塩型構造を持つセレン化鉛の固溶体を作製し,自然材料では存在しない2D-3D構造の相境界を人工的に形成することに成功した。

この固溶体では,温度を変えることによって3D構造から2D構造へ可逆的に転移し,バンドギャップのない金属からギャップが開いた半導体へ変化するために,電気抵抗率が3桁増加することを明らかにした。

従来の固溶体(混晶)半導体には,主に結晶構造は同じだが,電子構造の異なる半導体材料系を固溶させて,バンドギャップや電気特性を連続的に変調させることで,半導体デバイスを高性能化させてきた歴史がある。

一方,研究では構造次元性が異なる無機結晶系を固溶体化させ,結晶構造を人為的に制御するという,全く新しいアイデアを採用した。この研究では,結晶構造や化学結合が異なる無機結晶の固溶体系で人工的に相転移させられること,またそれにより大きな物性変化が起こることが明らかになった。

研究グループは,こうした成果は今後,さまざまな材料系や結晶構造系において,結晶構造の制御によって特性を大きくスイッチさせることができる新機能材料の開発につながるとしている。