大阪大学とTDKは,ナノスケールの磁石の中の熱を利用して,サブギガヘルツ帯のマイクロ波をボロメータと同等のダイオード感度で検出することに成功した(ニュースリリース)。

大阪大学とTDKは,ナノスケールの磁石の中の熱を利用して,サブギガヘルツ帯のマイクロ波をボロメータと同等のダイオード感度で検出することに成功した(ニュースリリース)。

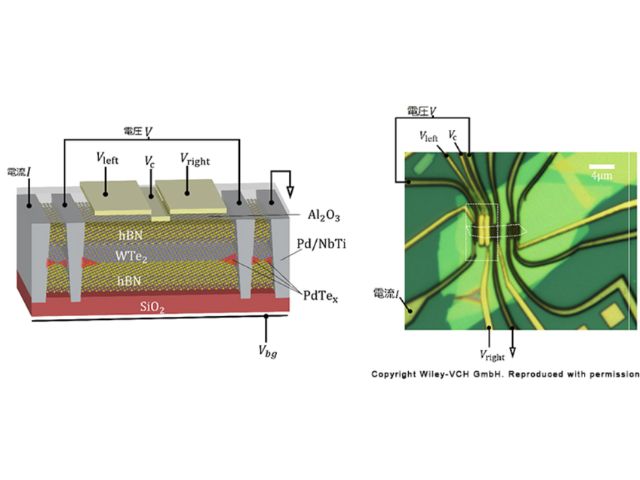

スピントルクダイオードは高感度・小型・高速チューニング・低抵抗・周波数選択制などの特性から,通信機器・ICタグなどへの応用が期待されてきた。一方,赤外線周波数領域では,半導体ダイオード素子やスピントルクダイオードよりもはるかに高いダイオード感度をもつボロメータが使われてきた。

室温で使うことのできる非冷却型ボロメータは100万V/W前後であることが知られているが,遠距離の通信で使われるサブギガヘルツ周波数領域では使われていない。スピントルクダイオードはサブギガヘルツ帯で動作するが,ボロメータ程の高いダイオード感度をもつ素子は報告されていなかった。

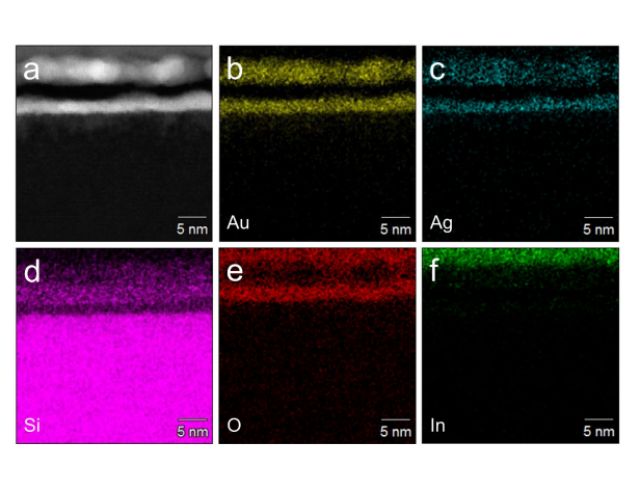

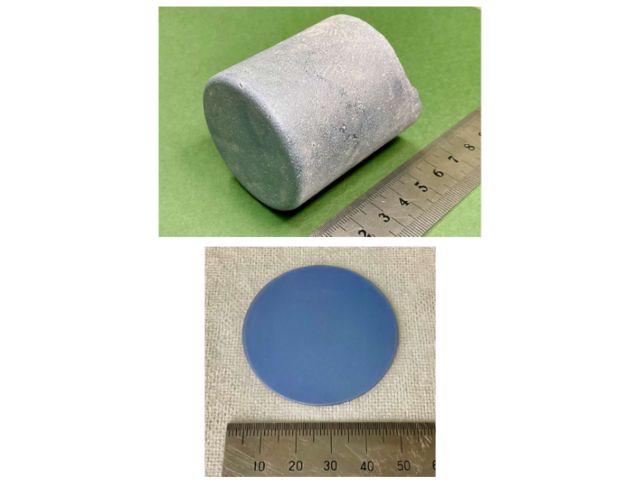

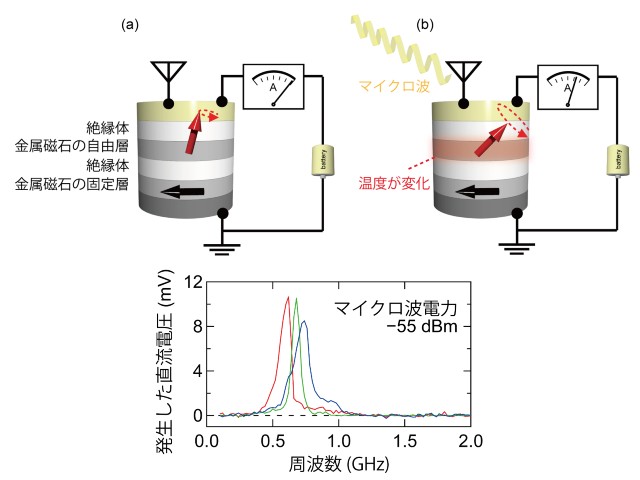

今回研究で用いた,金属磁石|絶縁体|金属磁石|絶縁体という構造の素子に直流電流を印加すると,スピントルク自励発振によって磁極の方向が自発的に振動する。その素子にマイクロ波が印加されると,素子に交流電流が流れて金属磁石の自由層に熱が発生し,温度が変化する。絶縁体に挟まれた金属磁石は界面の熱抵抗によって熱が逃げにくくなるため,温度が効果的に振動する。

金属磁石の温度の振動は,磁極の向きの振動と同期して,磁極の向きの振動振幅が大きくなる。磁極の向きの振動の増大に伴って振動の中心位置が変わる現象(非線形効果)が生じると,素子の抵抗も変化する。この抵抗変化と印加している直流電流が,直流電圧を発生させる。これが磁石を使ったボロメータの原理となる。

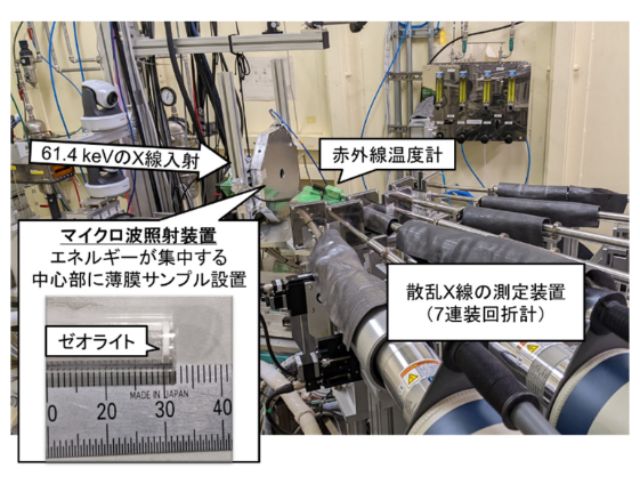

実験では,-55dBmの電力のマイクロ波を素子に印加すると,最大で約10.6mVの直流電流が発生した。回路の挿入損失を考慮すると,ダイオード感度は約440万V/Wであることが分かった。これは,スピントルクダイオードで報告された最高の感度(20万V/W)の約20倍となり,通信機器の超高感度受信素子としての応用が期待される。

ここで使われた熱による磁極の制御手法の効率は従来研究の約3倍(2.7μJ/Wm)の大きさであることも明らかになった。熱による磁極の制御は,従来のスピントロニクスで使われているスピン注入などに比べて,磁石の膜厚を厚くしても効果が減衰しにくいという特長があるという。

一方で,この素子は実用化に向けてダイナミックレンジの増大が必要。今回の素子では,検出限界のマイクロ波のパワーが室温にて2.4pW Hz-1/2と,冷却型超伝導ボロメータと同じ条件で比較すると10倍から100倍ほど大きい値となる。将来的には,より微弱なマイクロ波の検出を可能にするために,素子の検出限界の低減化を進めていくとしている。