京都大学は,例えば発光素子にシールを貼ることで発光をより明るくすることができ,自由に切り貼りできるナノアンテナシールの開発に成功した(ニュースリリース)。

京都大学は,例えば発光素子にシールを貼ることで発光をより明るくすることができ,自由に切り貼りできるナノアンテナシールの開発に成功した(ニュースリリース)。

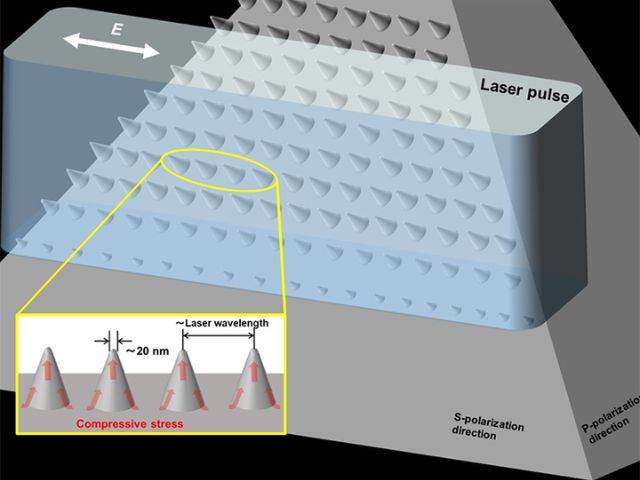

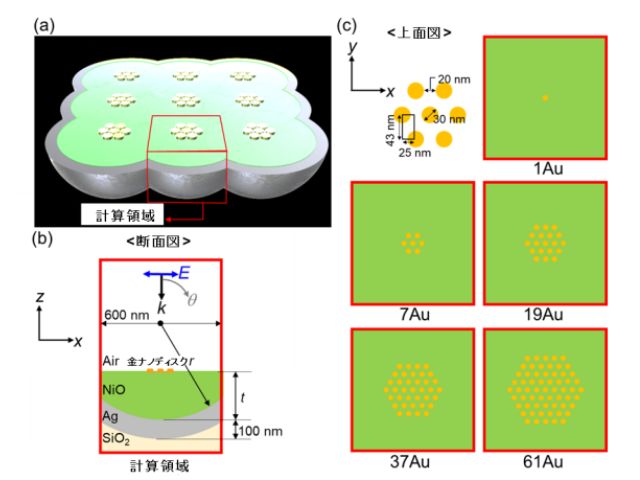

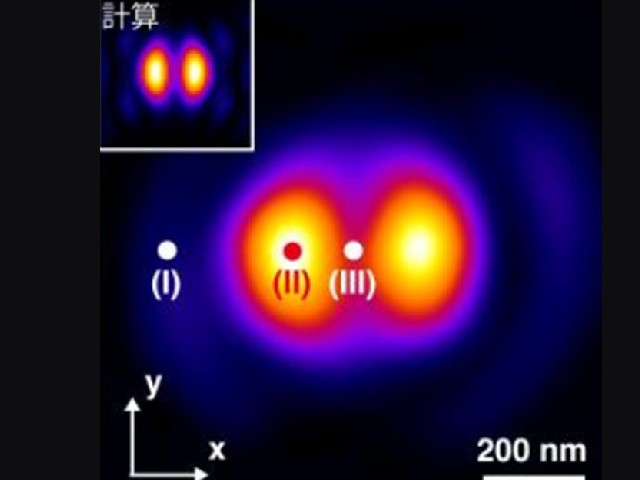

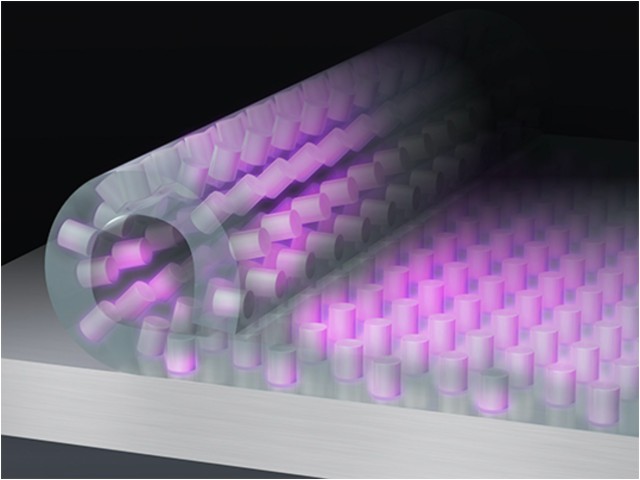

ナノサイズの金属粒子を基板上に周期的に並べた二次元構造は,光を平面内に強く閉じ込めたり,特定の方向へ集めたりする性質がある。このような構造は,光に対するアンテナ=“ナノアンテナ”と呼ばれ,先端の光技術として研究が進んでいる。

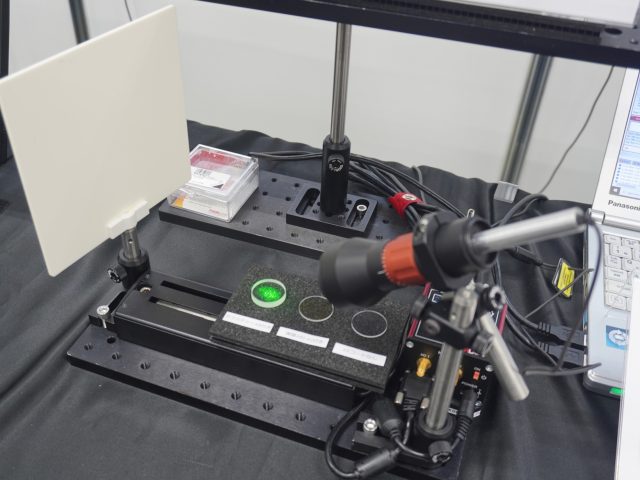

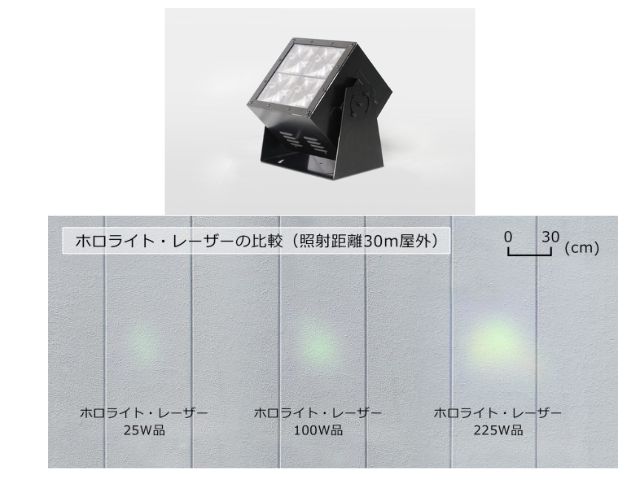

研究グループは,このナノアンテナを照明に応用するため,これまでに黄色蛍光体基板の上にナノアンテナを作製し,青色レーザーと組み合わせて,指向性白色光源を設計・試作した。この試作品は,蛍光体から放たれる黄色光が基板表面に作製されたナノアンテナの作用を受けて前方方向に集められ,青色レーザー光と均一に混ざることで,前方方向へ指向性を持った白色光を生成する。

このナノアンテナ技術は,照明にとどまらず様々な応用ができると期待されるが,高度な複数の工程を経て作製するため,すべての工程に適合する材質や形状に厳しい制限がある。今回研究グループはこの問題を解決し,多くの材料に自由に貼れて機能を発揮する“ナノアンテナシール”の開発を目的とした。

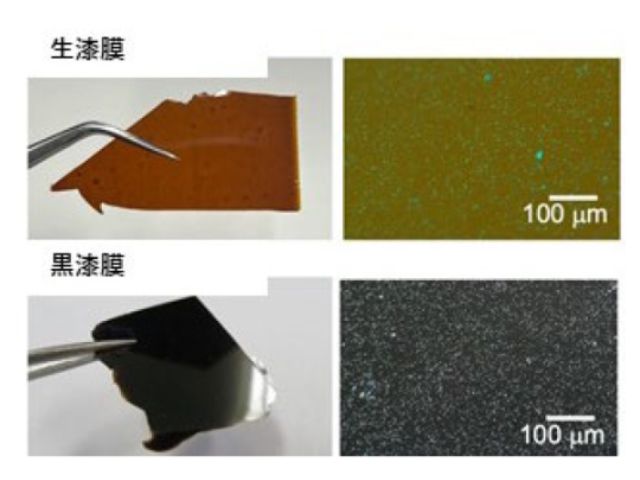

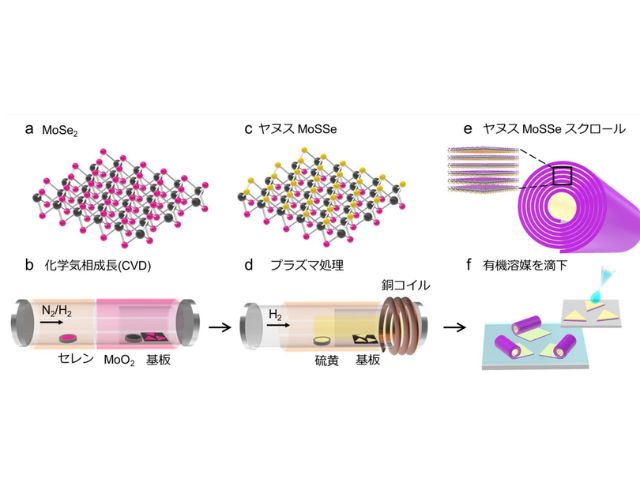

この研究成果は「ナノアンテナ転写技術」が重要な技術となる。シールを作るため,まず標準的なガラス基板の上にナノアンテナを作製し,それを樹脂に転写するプロセスを開発した。このプロセスにおいては,転写のため,基板とナノアンテナの間に犠牲層を挟んだことがブレイクスルーとなった。

具体的には,ナノアンテナを作製後,シールの材料となる樹脂を上から流し込み,金属ナノ粒子の周囲に充填する。その後犠牲層を水に溶かすことで,ナノアンテナを基板から樹脂に写し取った。

樹脂として適度な粘着性・伸縮性を持つポリジメチルシロキサン(PDMS)を用いたことにより,特別な処理を施すことなく様々な基板に貼ることができ,ナノアンテナ作用を発揮するシールの作製に成功した。このシールはナノアンテナ作製工程に適合しない有機材料から成る基板や,曲面,凹凸のある面にも繰り返し貼って剥がすことができ,ナノアンテナの応用範囲が広がるという。

研究グループは今後,発光材料をはじめ光機能を持つ様々な基板にナノアンテナシールを貼って機能増強を調べるとともに,シールの性能向上にも努めるとする。今回開発したシールを前述の黄色蛍光体基板に貼ると,直接作製したナノアンテナの半分程度の特性となるため,転写技術を洗練することで,直接作製したナノアンテナに迫る性能を持つシールの開発に取り組むとしている。