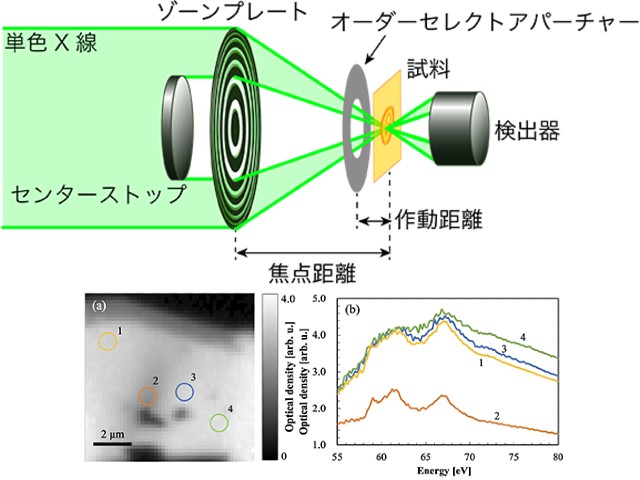

分子科学研究所は,走査型透過軟X線顕微鏡STXM装置に新たに設計したゾーンプレート型レンズを導入することで,最高空間分解能72nmでリチウム元素の化学結合のイメージングが可能な新たな装置を開発した(ニュースリリース)。

分子科学研究所は,走査型透過軟X線顕微鏡STXM装置に新たに設計したゾーンプレート型レンズを導入することで,最高空間分解能72nmでリチウム元素の化学結合のイメージングが可能な新たな装置を開発した(ニュースリリース)。

リチウムイオン2次電池の中で,リチウム元素がどのような振る舞いをしているかを解明して電池の性能を向上するためには,通常の光学顕微鏡の限界を超えたナノスケールの空間分解能でリチウムの元素分布を特定し,さらにその化学結合が分析可能な装置が必要となる。

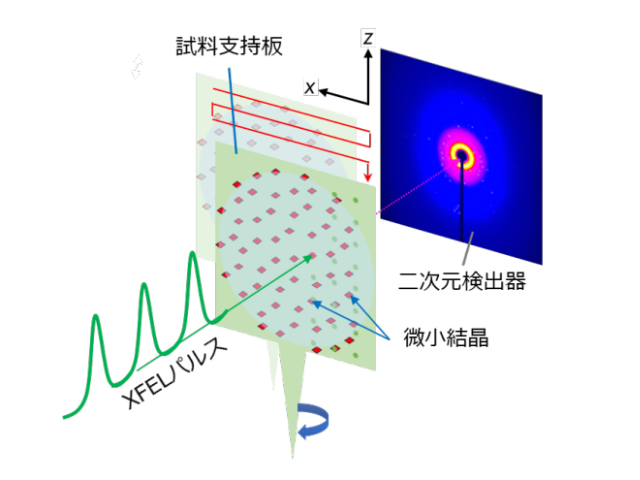

放射光軟X線の,元素による吸収を利用した透過軟X線顕微鏡はその数少ない候補のひとつだが,リチウムの吸収は55eVの低い軟X線のエネルギーを取り出して利用する必要がある。一般に放射光は高いエネルギーのX線の方が強く出るため,55eVの軟X線を取り出す場合,同時にもっと強い55eVの整数倍の軟X線(高次光)が重なってきて,リチウムの吸収が見えなくなる。

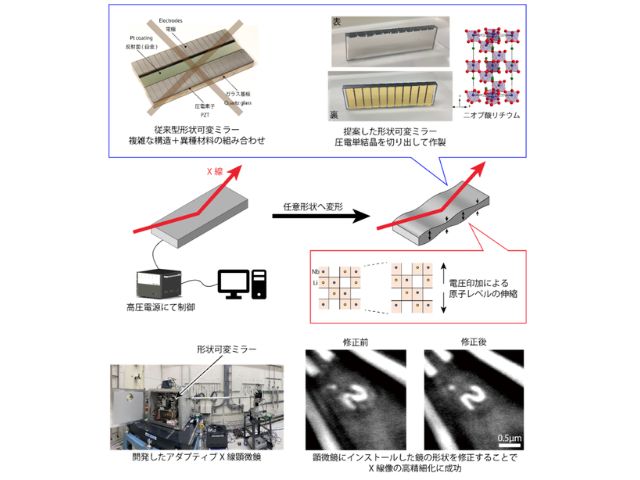

研究では,この高次光を除去するフィルター機能を持つ高効率なゾーンプレート型レンズを新たに設計し,ナノスケールの高い空間分解能でリチウムの化学状態分析を行なうことが可能な走査型透過軟X線顕微鏡を,世界で初めて開発した。

リチウムの軟X線吸収を精度よく分析するためには,分光器から発生する強い高次光を除去して,軟X線の純度を高める必要がある。そこで研究では,高次光除去機能をもつゾーンプレートを開発した。このゾーンプレートは,その支持膜に200nmの厚さのシリコンを用いており,ゾーンプレートそのものの構造を支えるだけでなく,100eV以下のX線を効率良く通過して,それ以上の高次光となるX線をカットするフィルターとしても機能する。

そのため,リチウムの軟X線吸収(55eV)付近のエネルギーを効率よく利用し,高次光を除去するのに最適なレンズとなる。実際に走査型透過軟X線顕微鏡STXMの集光用レンズとして用いたところ,リチウムK吸収端近傍に重なる高次光成分を,目的のエネルギー強度の1%以下まで除去することができた。

これにゾーンプレートの効率を考慮すると,高次光の強度は0.1%まで除去される。この結果として,高精度でリチウムの分析を行なうことが可能となった。また,小さな照射ダメージでリチウムが測定可能という利点もある。

これを走査型透過軟X線顕微鏡に用いて,リチウム電池電極を想定した炭酸リチウムの試料の分析を行ない,そのX線吸収スペクトル分布を得た。またこの時の空間分解能として,72nmを達成した。この成果は,今後の電池の性能の向上に役立つもの。さらに改良によって,より高い空間分解能を実現することも期待されるとしている。