九州大学は,20.5%という従来よりも遥かに高い,2倍の効率で可視光を紫外光へとアップコンバージョンする新たな分子性材料の開発に成功した(ニュースリリース)。

九州大学は,20.5%という従来よりも遥かに高い,2倍の効率で可視光を紫外光へとアップコンバージョンする新たな分子性材料の開発に成功した(ニュースリリース)。

フォトン・アップコンバージョン(UC)とは,低いエネルギーの光を高いエネルギーの光に変換する現象。近年,太陽光を光源として,燃料電池の燃料となる水素を製造する人工光合成や,有害物質の分解や抗菌などを行なう光触媒に関する研究が多く行なわれており,その効率の向上が求められている。

太陽光や室内LEDに多く含まれる可視光を紫外光へと効率よくアップコンバージョンすることが出来れば,余分なエネルギーを消費することなく,有用な紫外光を発生させることが可能になる。

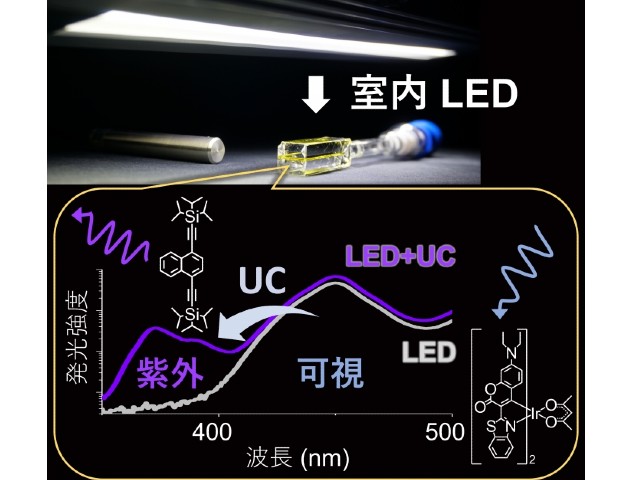

特に,有機分子の三重項-三重項消滅に基づくアップコンバージョン(TTA-UC)は,他のUC機構よりも弱い強度の光を変換可能であるという点でより実用的といえる。しかし,従来の可視光から紫外光へのTTA-UCは変換効率が最大で10.2%と低く,また太陽光(数mW/cm2)よりも1000倍ほど強い強度の励起光(>W/cm2)が必要であるといった問題点がある。

その原因としては,紫外発光色素(アクセプター分子)のTTA効率が悪いこと,三重項増感剤(ドナー分子)が生成された紫外発光を吸収してしまうことがあった。

そこで研究では,TTA効率が高く<低い三重項エネルギーを持ちドナーから効率よくエネルギーを受け取ることが出来る新規なアクセプター分子を開発し,また紫外域のアップコンバージョン発光の消光を抑制したドナー分子と組み合わせることで,最大のアップコンバージョン効率が従来の2倍(20.5%)である材料の開発に成功した。また,従来系に比べて必要な励起光の強度を大幅に下げることにも成功し,太陽光の強度においても約10%のアップコンバージョン効率を達成した。

実際にソーラーシミュレーター(疑似太陽光)と室内LEDをそれぞれドナーとアクセプターの混合溶液に照射したところ,アップコンバージョンされた紫外発光を発生することに成功した。さらに,室内LEDと混合溶液の距離を離していく実験を行なうと,50cm離れた場所のLED光によっても紫外発光が生じていることを確認したという。

研究グループは,このような弱い光から効率よく有用な紫外光を発生させることができる材料は,水素エネルギー製造や室内環境浄化といった屋外や屋内での様々な用途への応用が期待されるとしている。