国立天文台(NAOJ)は,すばる望遠鏡をはじめとする世界中の最大級の望遠鏡を用いた約20年間に及ぶ中間赤外線撮像観測が,終焉期の大質量星を含む連星系で,新たに作られた塵が渦巻いて拡散する様子を捉えたと発表した(ニュースリリース)。

国立天文台(NAOJ)は,すばる望遠鏡をはじめとする世界中の最大級の望遠鏡を用いた約20年間に及ぶ中間赤外線撮像観測が,終焉期の大質量星を含む連星系で,新たに作られた塵が渦巻いて拡散する様子を捉えたと発表した(ニュースリリース)。

すばる望遠鏡をはじめ世界最大級の望遠鏡を数多く用い,長年にわたって続けられた中間赤外線撮像観測によって,終末期の重い星を含む連星系「WR 112(ウォルフ・ライエ 112)」から,渦を巻いて流れ出す塵が作る雲とその動きが詳細に捉えられた。これは,宇宙における塵の供給過程についての理解を深めるために重要で新たな知見だという。

終末期の重い星を含む連星系は,大量の塵を生成し放出すると考えられている。しかしその放出の量やしくみについては,まだ分かっていないことが多い。これまでの研究で,同様の天体でも公転周期が220日と短い連星系の周囲には,その公転運動を反映した風車のような際立った構造の塵が見られた例がある。

一方で,これに比べて公転周期がはるかに長いWR 112の周囲では,塵の雲のみかけの構造がきわめて複雑であり,その解釈についての議論が続けられてきた。

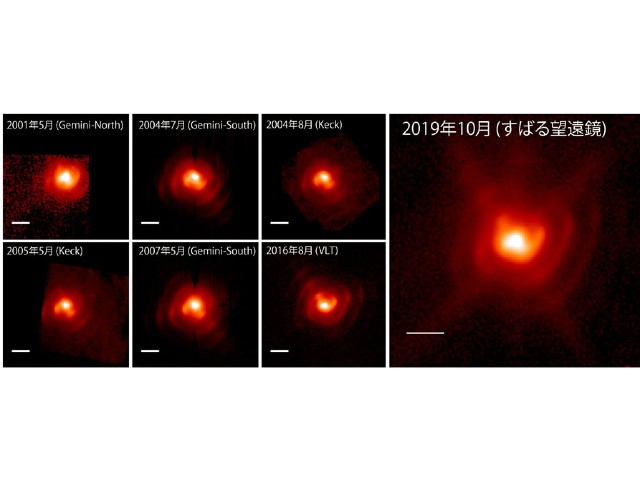

2019年10月に,すばる望遠鏡に搭載した冷却中間赤外線分光撮像装置「COMICS」を用いてWR 112を撮影し,これまでに別の望遠鏡で撮影された姿と比較したところ,塵が作る雲が明らかに動いていたことが明らかになった。これはく塵の雲の構造の解釈に大きな進展をもたらした。2001年以降に得られた多くの中間赤外線での観測データを総合した結果,公転運動に伴って変化する塵の雲の形状を,とてもよく再現するモデルを構築することに成功した。

WR 112が放出する塵は渦を巻く形をしており,渦の回転の向きは地球から見て奥行きの方向になっている。その渦の回転周期,つまり連星の公転周期が20年と判明した。塵が広がる速さが明らかになったことで,1年間に地球の質量と同程度の量の塵が放出されていると算出できた。これは,公転周期が長い連星系としては他にない規模の放出量だという。

このような連星系からの塵の放出を,今後も継続して観測することが計画されているという。超大型望遠鏡TMTなど次世代の望遠鏡での研究につながる,重要なステップになることが期待されるとしている。