東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU),国立天文台も参加する国際共同研究グループは,超広視野主焦点カメラ(Hyper Suprime-Cam:HSC)で撮影した画像から,新たに判明したもの2つを含む3つの二重クェーサーの特定に成功した(ニューリリース)。

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU),国立天文台も参加する国際共同研究グループは,超広視野主焦点カメラ(Hyper Suprime-Cam:HSC)で撮影した画像から,新たに判明したもの2つを含む3つの二重クェーサーの特定に成功した(ニューリリース)。

宇宙では,銀河同士が衝突し合体するという,ダイナミックな現象が頻発している。銀河の中心には,質量が太陽の数百万倍から数十億倍にも及ぶ超大質量ブラックホールが存在し<そこに大量のガスが流入すると銀河全体よりも明るく輝くクェーサーとして観測される。

銀河が衝突・合体する時にはガスの流入量が特に多くなり,2つのブラックホールが二重クェーサーとなった姿が見られると期待されているが,2つのクェーサーが同時に輝く期間は短く,また見つけるためには,広い観測領域と近接した2点を分解できる高い解像度との両方が必要であるため,多くの二重クェーサーを見つけて研究を進めることは困難だった。

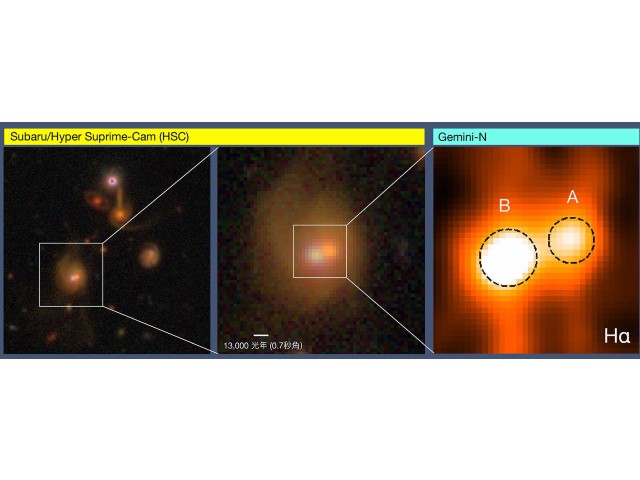

研究グループは,HSCで撮影された画像の中から既知の34,476個のクェーサーを調べ,その中から2つもしくはそれ以上の点光源を持っているとみられる天体を421個選び出した。

選び出された天体が真の二重クェーサーであることを確かめるため,ケック望遠鏡とジェミニ北望遠鏡による分光追観測を実施した結果,今回はまず3つの二重クェーサーを特定した。このうちの2つは,これまでに知られていなかったものだった。特定された二重クェーサーでは,超大質量ブラックホールの影響でガスが毎秒数千キロメートルで移動している兆候が,ペアとなるそれぞれの天体で見られた。

今回の観測結果から,全クェーサーのうち0.3%は,銀河の合体の過程で超大質量ブラックホールが2つ存在していると推定された。この割合の低さは,二重クェーサーの希少性と,これまでの探索でほとんど発見されなかった理由を示すもの。

その珍しさにも関わらず,この事例は銀河進化の重要な段階を示しており,中心の超大質量ブラックホールが銀河の合体によって目覚めて質量を増していき,ブラックホールが属する銀河(ホスト銀河)の成長にも影響を与える可能性があるものだという。

今回の結果は,銀河と超大質量ブラックホールの成長の様子を研究する上で,二重クェーサーを検出するという広域撮像観測の可能性を示すもの。今後も研究グループでは二重クェーサーの特定を続け,銀河や超大質量ブラックホールの合体や進化について理解を深めることを目指すとしている。