横浜市立大学,中国Beijing Computational Science Research Center,韓国延世大学は共同で,シアノバクテリア由来の光受容タンパク質「ハロロドプシン」のアニオン輸送機構の仕組みを世界で初めて解明した(ニュースリリース)。

多くの生物は光を情報伝達やエネルギー利用に光受容タンパク質を用いる。そのひとつ「微生物型ロドプシン」は幅広い微生物に存在する,光化学反応を担う発色団レチナールを内部に結合した7回膜貫通型タンパク質。

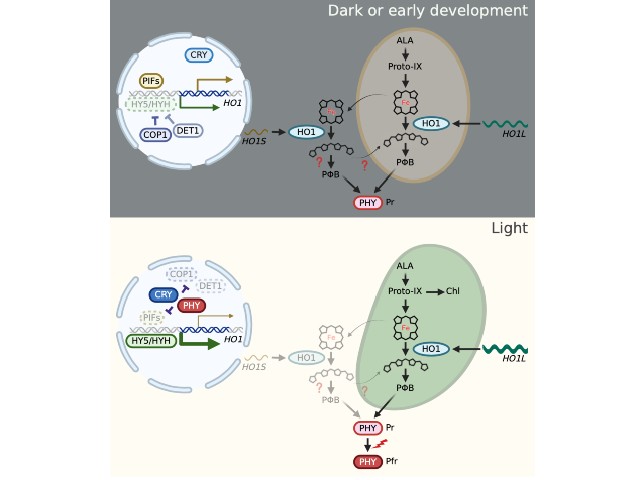

微生物型ロドプシンは,all-trans型レチナールから13-cis型レチナールの光異性化,すなわち光を受けたときに誘導される構造変化を起点として,いくつかの構造中間体を経由する光反応サイクルと呼ばれる過程を経て,光駆動型イオンポンプ,走光性センサー,光開閉型イオンチャネルなど多彩な機能を発現する。同じ構造で複数の機能を発現するところから,その構造と機能の関係性に関心がもたれてきた。

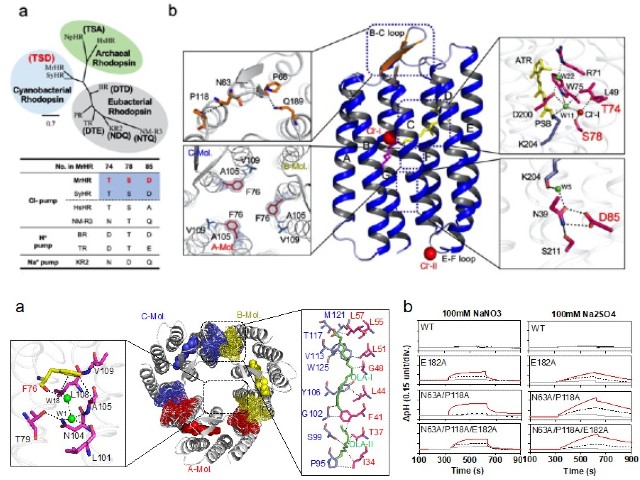

MrHRは,シアノバクテリアMastigocladopsis repens由来の新規分類群に属する微生物型ロドプシンで,「ハロロドプシン」と呼ばれる,光を吸収すると細胞内に塩化物イオン(Cl–)を取り込む光駆動型イオンポンプタンパク質の一種。その一方でMrHRは,Cl–だけでなく,硫酸イオン(SO42-)などの二価イオンを取り込めるが,その輸送機構やその後のエネルギー生成機構の解明には至っていなかった。

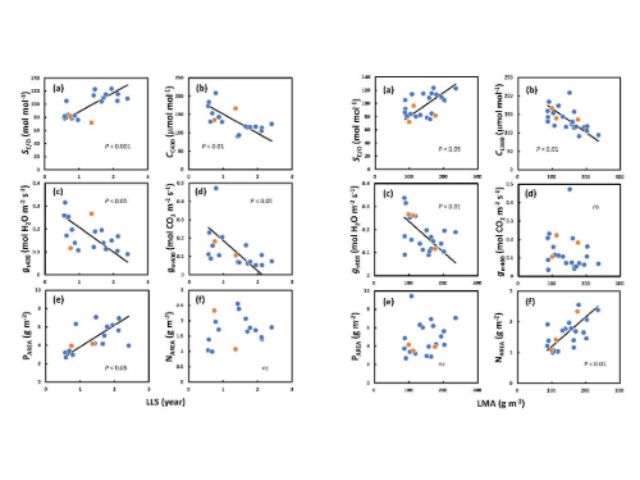

研究グループは,大腸菌を利用してMrHRの生産,精製を行ない,MrHRの結晶からその構造と機能の仕組みを調べた。その結果,MrHRはCl-を細胞膜に輸送するハロロドプシンの特徴である「TSD」モチーフを含み,構造解析から三量体で機能していることが明らかになった。

MrHRの構造の特徴はTSDモチーフの近くの2つの水分子と水素結合,および短いB-Cループの特異な構造にある。これにより,光駆動塩化物ポンプのユニークな三量体トポロジーを持っていることが明らかになった。さらに,ハロロドプシンのイオンポンプの複数のアニオンの輸送の仕組みの分子メカニズムの解明にも成功した。

今回,ハロロドプシンの未知の輸送機構やその後のエネルギー生成機構にかかるメカニズムの一端を明らかにした。ハロロドプシンは,塩化物イオンを細胞膜内に取り込み細胞の活性を制御する機能を利用した,創薬分野や光遺伝学のツールへの応用が試みられており,その応用も期待されるとしている。