東京大学と中国 復旦大学の共同研究グループは,同じ組成の化学物質で複数の結晶構造が形成可能な「結晶多形」を示す系において,どのように最終構造が形成されるかを明らかにすることに成功した(ニュースリリース)。

東京大学と中国 復旦大学の共同研究グループは,同じ組成の化学物質で複数の結晶構造が形成可能な「結晶多形」を示す系において,どのように最終構造が形成されるかを明らかにすることに成功した(ニュースリリース)。

炭素の結晶には,グラファイト,ダイヤモンドなど複数の結晶構造が存在することは広く知られている。このように,同じ組成の化学物質に,多くの結晶形が存在することを「結晶多形」と呼び,我々に身近な二酸化ケイ素や水にも多くの結晶多形が存在することが知られている。

このような結晶多形は,薬にも存在し,その制御は工業的にも極めて重要であるが,結晶形選択の物理的な機構は未解明のままであった。研究グループは今回,複数の結晶形を示すコロイド系において,液体から最終的な結晶構造がどのようにして選択され形成されるのかについて明らかにすべく研究を行なった。

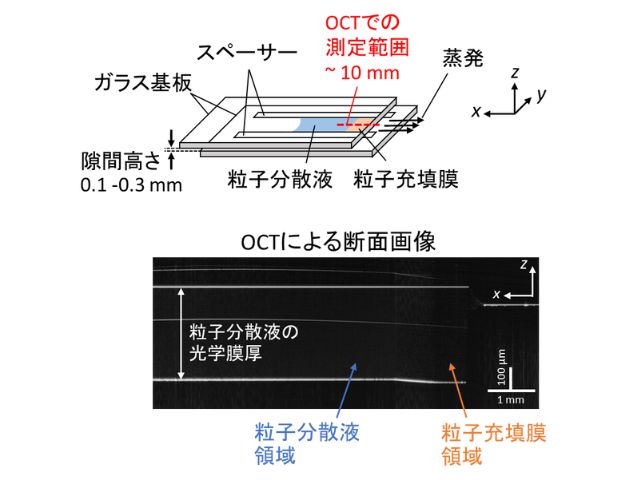

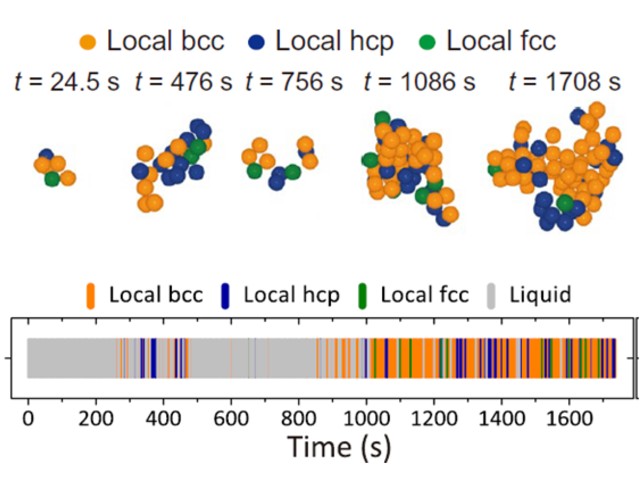

研究グループは,結晶多形をもつコロイド系をモデル系として用い,共焦点レーザー顕微鏡を用いることで,結晶化初期から後期過程にわたる全過程を,一粒子レベルの分解能で三次元観察することに成功した。

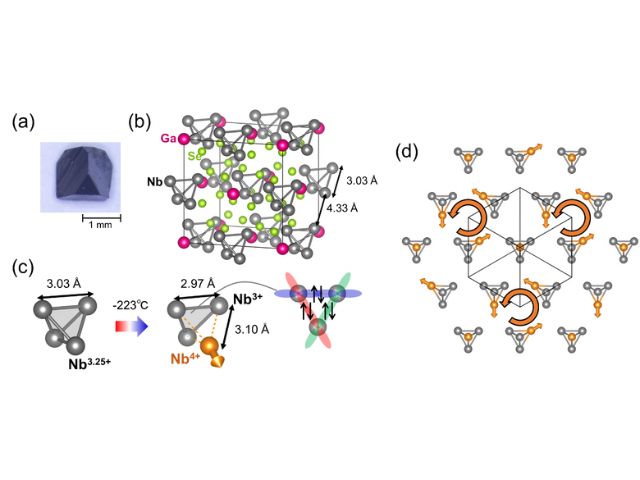

結晶化前の液体構造の構造解析により,液体の中に局所的に結晶と同じ対称性を持つ構造が生成されること,また,その構造が結晶多形に関係した複数の構造からなることを明らかにした。

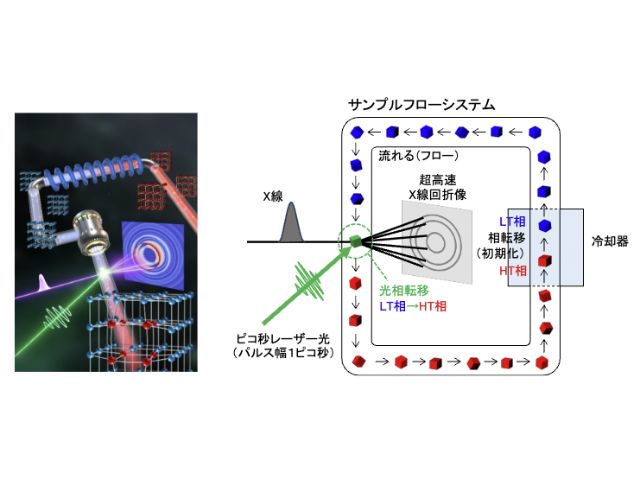

そのような結晶の前駆体から結晶が生まれ成長していく過程で,初期には,結晶核の中に複数の結晶形の構造が共存するが,時間とともにそれらの構造の競合の下でより安定な結晶構造が徐々に支配的になること,すなわち,このプロセスが決定論的ではなく確率的に進行することが明らかとなった。

さらに,結晶化の最終段階で,結晶がほぼ全系を覆いつくした後においても,より安定な結晶と不安定な結晶の境界(結晶粒界)において,構造の揺らぎを伴いながら徐々に不安定な結晶構造が,安定な結晶構造に変化していくことを発見した。

この研究の最大のインパクトは,長年の謎であった,液体から結晶がどのようにして生まれ,また最も安定な結晶がどのように選択されるのかについて,微視的レベルでの物理的な機構を明らかにした点にあるという。ここで得られた知見は,薬の製剤などを含む,さまざまな結晶性材料の結晶制御に役立つものとしている。