千葉大学,英キール大学,ドイツ連邦材料試験所,高エネルギー加速器研究機構(KEK)の研究グループは,酸素原子が1つ異なる2種類の分子を混ぜると,分子の認識で形成されたユニットが積層するという全く新しい超分子重合を実現した。さらに,ある温度帯で一気に構造が崩壊するというこれまでになかった熱応答性を示すポリマー材料の創製に成功した(ニュースリリース)。

千葉大学,英キール大学,ドイツ連邦材料試験所,高エネルギー加速器研究機構(KEK)の研究グループは,酸素原子が1つ異なる2種類の分子を混ぜると,分子の認識で形成されたユニットが積層するという全く新しい超分子重合を実現した。さらに,ある温度帯で一気に構造が崩壊するというこれまでになかった熱応答性を示すポリマー材料の創製に成功した(ニュースリリース)。

今回,わずかに分子構造の異なる2種類のモノマーを混ぜるだけで分子認識によるユニットの形成によって駆動される超分子重合法の開発に成功した。

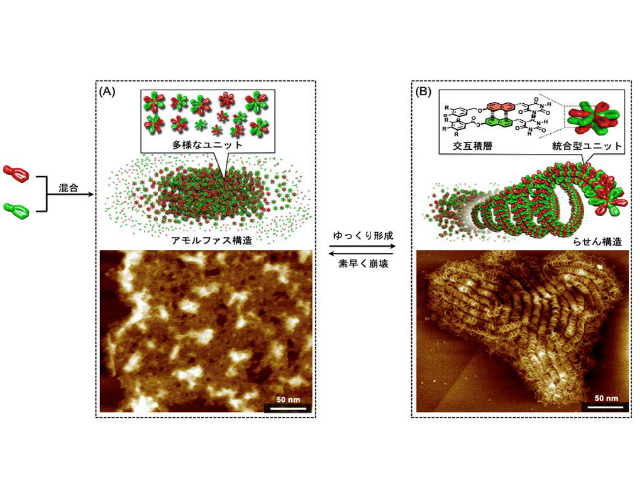

研究グループは,2つのナフタレン分子を混合することで,ナフタレン部位の電子密度の違いによって分子が引き合う力を利用し,超分子高次構造の曲率の度合いを制御できるという仮説のもと,実験を行なった。

2種の分子を有機溶媒中で混ぜたのち,構造体を乾燥させて原子間力顕微鏡で観察した結果,はじめにアモルファス構造が観察された。

このアモルファス構造溶液を室温で放置したところ,数日かけて徐々にらせん構造が形成していく様子が観察され,小角X線散乱測定によっても確認できた。

アモルファス構造から,らせん構造の形成メカニズムを明らかにするため,様々なスペクトルを測定した。その結果,アモルファス構造の状態では,赤と緑の分子がランダムに集合してできる多様な風車状ユニットで構成されているものの,らせん構造は,2つの分子が交互に配列した統合型風車状ユニットからなることがわかった。

この統合型ユニットが形成される仕組みとして重要なのは,積層することで,電子に富んだ分子と電子が不足した分子の電子的な相互作用を最大にでき,エネルギーが安定化することだと考えられる。研究グループは,この電子的な相互作用によって,風車状ユニット間が重合する力も強くなることから,統合型ユニットはリングで止まらずにらせん構造へと自発的に成長することを見出した。

また,らせん構造の溶液を加熱したところ,45℃から50℃という非常に狭い温度範囲でアモルファス構造へと一気に崩壊するという現象が確認された。従来,溶液中における超分子ポリマーの熱分解は,その末端や欠陥部位から徐々に起こることが一般的。

今回の超分子ポリマーにおいては,2つの分子が交互に並んだ統合型ユニットの積層は温度に対してある程度の耐性を示すが,その内部では,温度上昇に伴ってより乱雑になろうとする。このらせん構造は,ある温度においてエネルギーの均衡が崩れることで一気に崩壊するという,これまでにない分解メカニズムを持つことが明らかになった。

この成果は,刺激に対して高速で応答して状態を変えるソフトマテリアルの設計指針となるとしている。