東京大学の研究グループは,独自に開発してきた極低温環境で生成可能なプラズマであるクライオプラズマを氷表面に照射し外太陽系環境を模擬することで,外太陽系氷天体と類似した赤色を呈することを発見した(ニュースリリース)。

東京大学の研究グループは,独自に開発してきた極低温環境で生成可能なプラズマであるクライオプラズマを氷表面に照射し外太陽系環境を模擬することで,外太陽系氷天体と類似した赤色を呈することを発見した(ニュースリリース)。

太陽系において,外太陽系には-100℃から-230℃に至る極寒の世界が広がっており彗星等の数多くの氷天体が存在する。海王星(天文単位で9AU程度)より外側に存在する太陽系外縁天体や5–10AU程度に存在するケンタウルス族には赤色を呈する氷天体が存在するが,それより太陽に近づいた距離に存在する木星族彗星では赤色を呈する氷天体は観測されていない。

木星族彗星とケンタウルス族は共により外側の太陽系外縁天体を起源としていると言われているにも関わらず,氷天体にはこのような色分布が存在しており,その理由の一つとして赤色を呈する物質が太陽系の内側に行くにつれて昇華したり壊れたりすることが想像される。

しかし,これまで報告されている宇宙環境を模擬した実験では赤色の由来として,室温まで昇温しても非常に安定な不揮発性有機分子しか合成されておらず,氷天体が色の分布を持つ理由は謎のままだった。

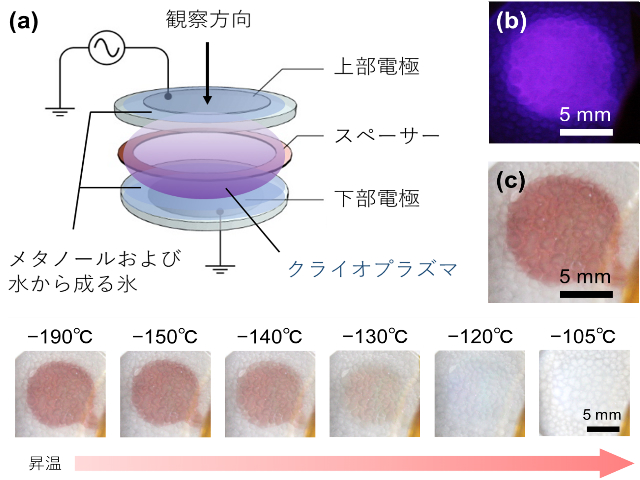

宇宙空間には紫外線や宇宙線,太陽風といったさまざまな高エネルギー粒子が飛び交っており,外太陽系の氷天体はそれらに曝された環境下にある。今回,研究グループは独自に開発してきた極低温環境で生成可能なプラズマであるクライオプラズマを用い,メタノールおよび水から成る氷に-190℃で照射することで,そのような外太陽系環境を模擬した。

クライオプラズマ照射箇所においてのみ外太陽系に存在する氷天体と類似した赤色を呈することが発見され,窒素含有の有機化合物であることが示唆された。さらに,得られた赤色は,昇温により-150℃を超えると徐々に薄くなり-120℃で消失してしまうという,これまでに報告例のない極低温環境での温度依存性を示した。

赤色が消失した温度は外太陽系において赤色の氷天体が見られなくなる距離(7AU程度)で想定される天体の表面温度とも良い一致を示すことから,この結果は,赤色の氷天体が太陽系の外側から内側に旅をするにつれて,温度変化により極寒の世界においてもその赤色を失い得る,という新たな可能性を提示したという。

この成果は,外太陽系氷天体に見られる色分布の謎を紐解く新たな手がかりであると同時に,太陽系の形成および進化のメカニズム解明にも貢献し得るものとしている。