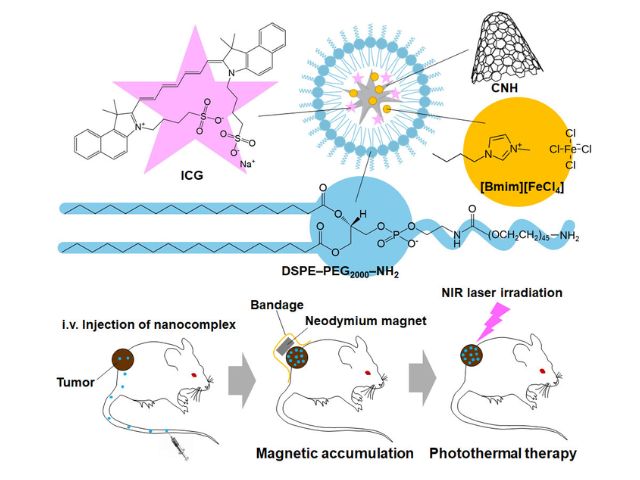

東京大学の研究グループは,動物体内で葉酸受容体を高発現しているがん部位を,短時間にはっきりと蛍光検出できる近赤外光領域の蛍光試薬を開発した(ニュースリリース)。

東京大学の研究グループは,動物体内で葉酸受容体を高発現しているがん部位を,短時間にはっきりと蛍光検出できる近赤外光領域の蛍光試薬を開発した(ニュースリリース)。

既存の蛍光試薬は動物個体への投与後,標的がん部位を明確にするために,それ以外の部位に吸着した余剰な蛍光試薬が排泄されるまで,数時間から1日程度の長い時間待つ必要があった。

そこで研究グループは,蛍光試薬の正常組織に対する非特異的な吸着を抑えることで,蛍光試薬の排泄を待つ時間を短縮し,リアルタイムかつ高感度に蛍光観察ができると考えた。

まず,葉酸受容体に対するリガンドである葉酸とさまざまな蛍光団とを水溶性の高いペプチドリンカーで結合させた分子をデザイン,合成した。培養細胞で評価したところ,正常細胞への取り込みが見られなかった近赤外蛍光を発する蛍光試薬,FolateSiR-1を見いだすことに成功した。

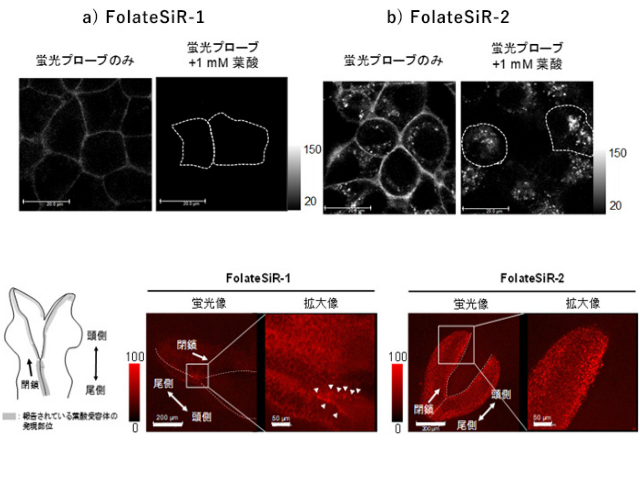

また,その分子構造が類似した蛍光試薬であるFolateSiR-2をコントロール(対照)化合物として,さらなる評価を行なった。両蛍光試薬を葉酸受容体が過剰発現しているKB細胞(ヒト口腔がん細胞)に応用した結果,FolateSiR-1は細胞膜上のみから蛍光が観察された。また,この蛍光は過剰の葉酸による競合阻害によって消失したため,FolateSiR-1は葉酸受容体を選択的に可視化していると考えられたという。

一方,FolateSiR-2は細胞膜上の蛍光に加え,細胞内からも点状の蛍光が観察された。点状の蛍光は葉酸競合実験においても消失しないことから,一部のFolateSiR-2は葉酸受容体以外の細胞内部位にも取り込まれていると考えられたという。

また,これら蛍光試薬をマウス胚の染色へと応用したところ,FolateSiR-2においては胚全体から点状の蛍光が観察されたのに対し,FolateSiR-1は葉酸受容体が高発現していると報告されている神経管閉鎖部位において強い蛍光が観察された。

また,KB細胞を用いたがんモデルマウスへと応用したところ,FolateSiR-2は投与後6時間経過後も正常細胞への吸着に由来するバックグラウンド蛍光が観察された一方で,FolateSiR-1はバックグラウンド蛍光の消失が早く,蛍光試薬投与後30分以内に高感度でがんの蛍光観察が可能だった。

さらに,ヒト卵巣がんの凍結組織マイクロアレーへと応用した結果,正常組織サンプルからは蛍光は観察されず,葉酸受容体が発現したがん部位から蛍光を観察することに成功した。これらのことから,これまでの蛍光試薬の問題点を克服した高感度で葉酸受容体を発現した細胞を検出できる実用的な蛍光試薬であることが示された。

この研究の成果は,将来,臨床医療と基礎研究の両面において,その進展に大きく貢献するとしている。