京都大学,広島大学,独・マックスプランク天体物理学研究所,スウェーデン・ストックホルム大学の研究グループは,通常の超新星の10倍以上明るく輝いた特異な超新星SN2006gyの正体を解明した(ニュースリリース)。

京都大学,広島大学,独・マックスプランク天体物理学研究所,スウェーデン・ストックホルム大学の研究グループは,通常の超新星の10倍以上明るく輝いた特異な超新星SN2006gyの正体を解明した(ニュースリリース)。

2000年代以降新たに発見された非常に明るい「超高輝度」超新星は,通常の超新星の爆発エネルギーが1044ジュール程度で,このうち1-10%程度が光として放出されるのに対し,超高輝度超新星では光のエネルギーだけで1044ジュール程度に達する。そのエネルギー源が謎であり,どのような星が爆発したのかが特定されていなかった。

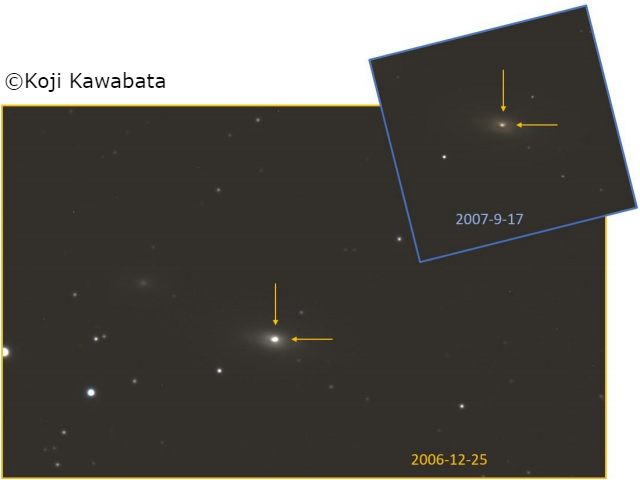

研究グループは,その代表例とされるSN2006gyについて研究を行なった。通常,超新星の中心部に存在する超新星放出物質の性質を特定することは難しいが,研究グループは,SN2006gyが爆発後400日の時点で爆発直後に比べて非常に暗くなっていたことに着目し,すでに星周物質との衝突は弱くなっており,その時点では超新星放出物質そのものからの放射が直接見えているはずだと考えた。

そこで,すでに発表されていた,すばる望遠鏡・微光天体分光撮像装置FOCAS(Faint Object Camera and Spectrograph)を用いて取得した後期スペクトルを用い,その観測データを良く説明できる新たな理論モデルを構築した。

その結果,これまで提唱されて来た大質量星の特異な爆発というシナリオでは説明できない様々な観測結果を,矛盾なく,すべて当然の帰結として説明できることになり,その正体が白色矮星の核暴走爆発であるIa型超新星であることを明らかにした。

このような超高輝度「Ia型」超新星は,白色矮星と通常の星からなる連星が合体した際に生じると考えられ,激しい恒星合体過程の詳細を知るうえで重要な示唆を与えるものだという。

Ia型超新星に至る親星進化においては連星進化が不可欠だが,連星進化過程で白色矮星と大質量星の連星系がまれに発生し得ることが理論的に予測されている。この場合には連星相手の大質量星が膨張することで,白色矮星が相手の星に飲み込まれてしまう共通外層という現象が発生する。

研究グループは,この際にのシナリオも提唱。今後さらに検証することで,Ia型超新星の進化経路,共通外層の物理といった,現在の恒星物理学における様々な未解明問題の糸口になることが期待され,超高輝度超新星を用いた遠方宇宙の探査の基礎の構築にもつながるとしている。