東京大学と京都大学の研究グループは,自己集合性錯体の形成において,テンプレートとなる分子の有無により,μmサイズのシート構造とnmサイズのかご構造という構造的に異なる二種類の生成物をそれぞれ選択的に与えることを見出した(ニュースリリース)。

東京大学と京都大学の研究グループは,自己集合性錯体の形成において,テンプレートとなる分子の有無により,μmサイズのシート構造とnmサイズのかご構造という構造的に異なる二種類の生成物をそれぞれ選択的に与えることを見出した(ニュースリリース)。

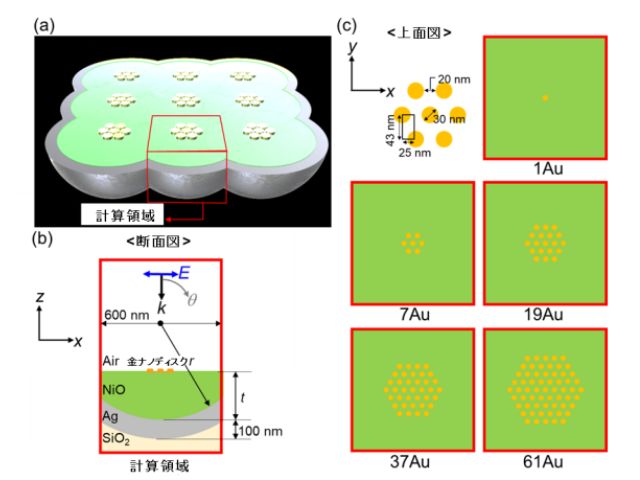

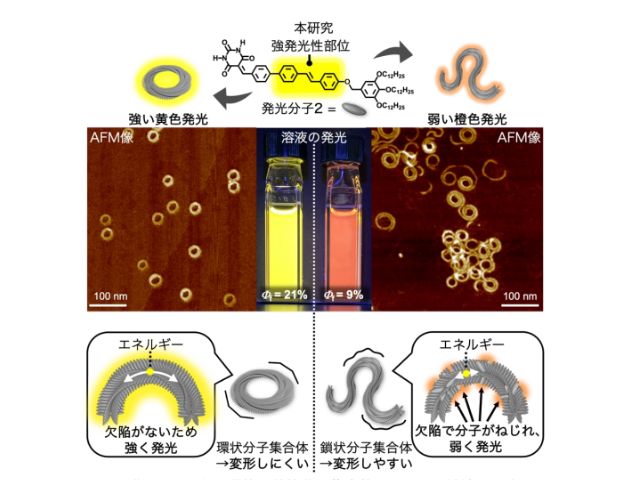

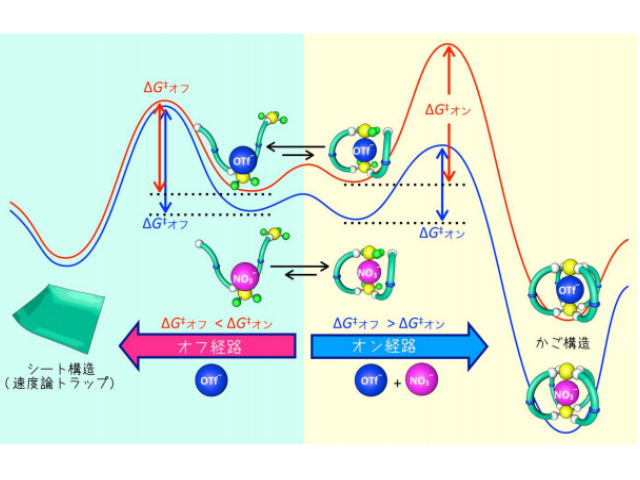

分子自己集合は構成要素となる分子が相互作用し,自発的に秩序構造を形成する現象だが,最終構造体へ至るまでに,どのような中間体を生成し,どのような経路を経て進むのかは,これまでほとんど明らかにされていなかった。

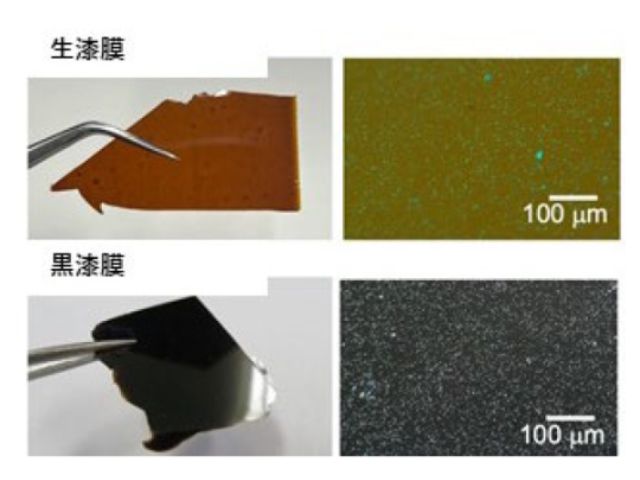

今回,テンプレートとなる分子の有無により,μmサイズのシート構造とnmサイズのかご構造という,構造的に異なる二種類の生成物をそれぞれ選択的に与えることを見出した。

また,自己集合過程を調べることで,どの段階で二種類の構造の形成が決まるのかを明らかにすることにも成功した。さらに,テンプレートによって形成が促進されるかご構造の形成過程では「速度論的テンプレート効果」と呼ばれる現象により,シート構造の生成を抑制されていることが明らかになった。

テンプレート分子を用いるとシート構造からかご構造へ変換可能なため,研究グループはこの概念をもとに,特異な分子に対して刺激応答性を示す材料の開発に繋がることが期待されるとしている。