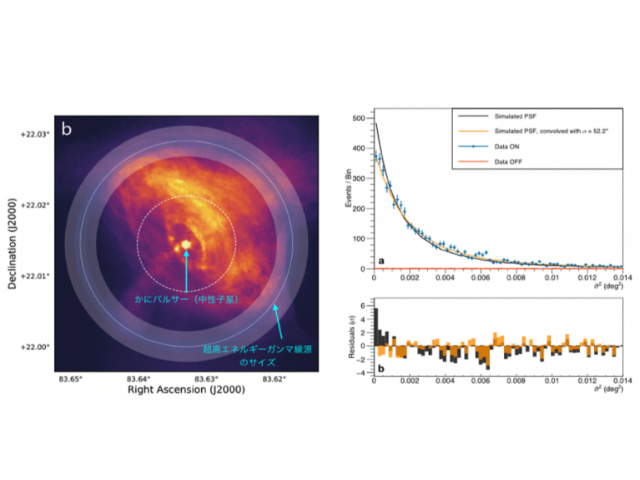

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)らが参加する研究グループは,西暦1054年に観測された超新星爆発の名残である「かに星雲」が放つ超高エネルギーガンマ線の空間的広がりの測定に,世界で初めて成功した(ニュースリリース)。

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)らが参加する研究グループは,西暦1054年に観測された超新星爆発の名残である「かに星雲」が放つ超高エネルギーガンマ線の空間的広がりの測定に,世界で初めて成功した(ニュースリリース)。

「かに星雲」は,牡牛座にある超新星残骸で,地球から約7000光年に位置している。そのサイズは光の波長によって異なり,違いは「かに星雲」における高エネルギー粒子の生成メカニズや磁場構造を反映している。

特に,この研究で観測に用いた「超高エネルギーガンマ線」は,観測可能な光のうちでも最も波長が短い光であり,宇宙からの飛来を初めて確認できたのが1989年と宇宙観測では最も新しい光の窓になる。

そのため,従来の観測装置の性能では,「かに星雲」からの超高エネルギー放射は中心のごく一部から発しているか,あるいは星雲内で大きく広がった領域が光っているか判別できず,放射の過程には多くの謎が残されていた。

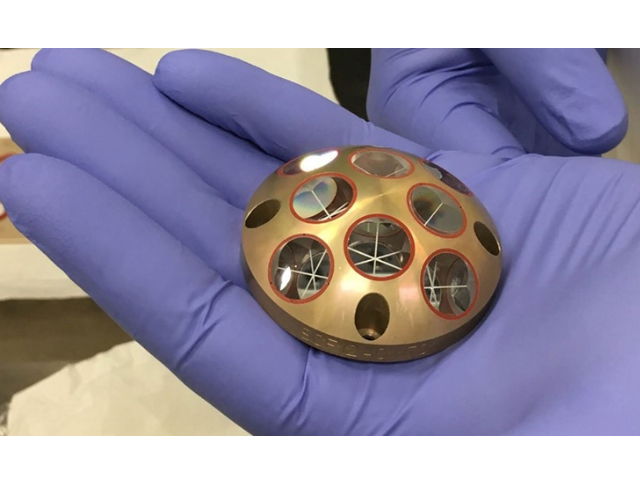

この研究では,アフリカ南西部のナミビアの位置する「H.E.S.S.望遠鏡群」を用いて超高エネルギーガンマ線を観測した。この望遠鏡群は「大気チェレンコフ望遠鏡」と呼ばれ,超高エネルギーガンマ線が地球大気に入射した際に発する「チェレンコフ光」を捉えて間接的にガンマ線を観測する。

地球大気を大きな検出器として利用しており,観測されたガンマ線の到来方向やエネルギーを決定するためには,地球大気を記述したモデルが必要となる。

しかし,大気の構造は複雑で時々刻々と変化してしまい,実際の観測時の条件に合った正確な大気モデルを構築することは容易ではなく,大気のおおよそな状態を記述した代表的なモデルを用意するのが限界だった。

今回研究チームは,近年飛躍的に向上した計算機性能を生かしてより詳細に大気の状態を記述し,実際の観測条件を正確に反映した新たなシミュレーションデータを構築することができた。

そのためにチェレンコフ望遠鏡の新しい解析方法が導入可能となり,ガンマ線の到来方向の誤差を従来の約半分にまで減少させ,かに星雲からの超高エネルギーガンマ線放射は一点のごく小さな領域からではなく,空間的な広がりを持っていることを突き止めた。

今回の結果は,高エネルギー電子が星雲内の終端衝撃波で生成され内部を拡散していくモデルに基づくと,紫外線,X線そして今回新たに観測されたガンマ線の明るさと空間的な広がりが説明可能となるもので,ガンマ線の起源が逆コンプトン散乱であることを強く支持する証拠といえるという。

今後,望遠鏡の性能向上により得られる天体の空間的情報を生かして,謎の多い宇宙の超高エネルギー粒子「宇宙線」が天体内でどのように生成・伝搬して光を放射するのか,その理解がより深まると期待されるとしている。