神戸大学の研究グループは,小惑星探査機はやぶさ2のリモートセンシング画像データ解析によって,小惑星リュウグウのクレーター分布を調べ,地表面の歴史の一端を明らかにした(ニュースリリース)。

神戸大学の研究グループは,小惑星探査機はやぶさ2のリモートセンシング画像データ解析によって,小惑星リュウグウのクレーター分布を調べ,地表面の歴史の一端を明らかにした(ニュースリリース)。

はやぶさ2にはいくつかの種類のカメラが搭載されているが,この研究ではONC-Tと呼ばれるカメラの画像データを使った。ONC-Tは最も視野角が小さく最も高分解能でリュウグウを撮影することができ,5000枚近いリュウグウの鮮明な画像が得られている。

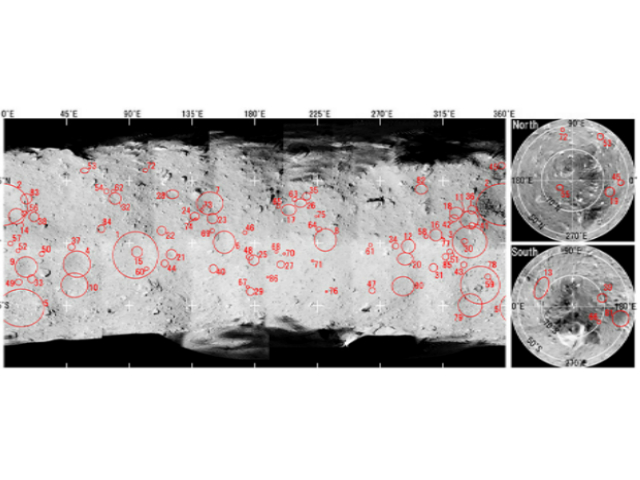

このうち特にクレーターの撮影に好条件な画像をつぶさに調べた。クレーターは円形の窪地が特徴的で,影やステレオ視による目視での観察,形状モデルなどを使い,リュウグウのクレーターを記載してきた。

これまで取り組んできた様々な天体のクレーター研究と比較して,リュウグウの場合の難しさは,リュウグウが岩で形成されていることもありクレーターの形があまり鮮明ではなく,クレーターかどうか判断にこまる微妙なケースが多いことという。そこで,候補地形を主に4分類することで,あいまいさに重みづけをして論文に反映させた。

その他,リュウグウの絶対的な大きさを決めるためにはLIDAR(レーザー高度計)測距データも使われている。運用チームから提供されるリュウグウや探査機の軌道情報も,カメラ位置の高精度化の為に利用されている。

その結果,リュウグウのクレーター分布は一様ではなく,偏りがあることがわかった。リュウグウでクレーターが一番多い場所は,本初子午線付近から東側半球のあたり,サンドリヨン(シンデレラ)クレーターに近い地域だった。

一方で,西側半球側にはクレーターはほとんどないこともわかった。リュウグウには赤道に沿って一周するようなふくらみがある。リュウグウのような小惑星は,赤外線の放射によって,自転が暴走加速することがあり,円盤状に引き伸ばされたり,分裂したりすることがわかっている。

リュウグウのこの赤道リッジ(高地帯)は,過去にリュウグウの自転が3時間程度だった時代があり,その時に出来たものだと考えられている。

今回,クレーター分布を調べることで,その時代は1つではなく,西側半球の赤道のふくらみは比較的新しい時代のもので,本初子午線付近から東側半球のあたりの赤道リッジはそれより昔の時代の構造であることがわかった。リュウグウの自転が加速していた時期は2度あった,あるいは,そういった時期が何億年にもわたり継続していた可能性が考えられるという。

今後この研究成果は,はやぶさ2の画像データ解析における基礎データとしての利用が期待されるとしている。