愛媛大学の研究グループは,GaAs半導体でできたナノワイヤにビスマス元素を導入することで,更なる高機能化が期待できる特徴的なナノスケール材料が出来上がることを示した(ニュースリリース)。

愛媛大学の研究グループは,GaAs半導体でできたナノワイヤにビスマス元素を導入することで,更なる高機能化が期待できる特徴的なナノスケール材料が出来上がることを示した(ニュースリリース)。

III-V族化合物半導体は,現存する物質中で最高峰の電子移動度と理想的な光子電子変換効率を示す。中でもGaAsは代表的なIII-V族化合物半導体で,高速トランジスタ,高効率の近赤外発光ダイオードおよびレーザー,太陽電池に利用されている。

GaAsを用いた光デバイスは非常に高い性能を示しつつも,その材料の本来の性質に起因した動作時の発熱によるエネルギー損失に悩まされている。

そこで最近,薬などにも用いられる安全な元素であるビスマスをGaAsに導入することで,この発熱の問題を抑制できる可能性が示されつつある。そこで研究グループはGaAsナノワイヤにビスマスを導入したGaAsBi混合結晶の作製を試みた。

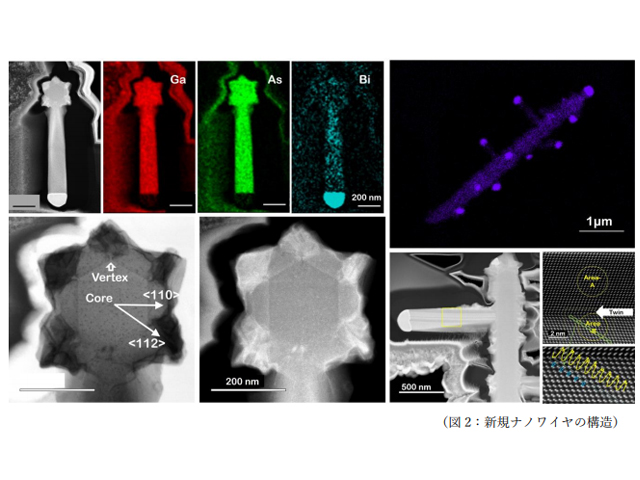

ナノワイヤの作製は超高真空中で元素をビーム上に供給する,分子線エピタキシーによる結晶成長で行なわれた。シリコン基板上でGaAsBiナノワイヤの結晶成長について研究グループは,ビスマス元素がGaAsBi結晶に取り込まれて同結晶の構成元素となる際,結晶に大きな歪を発生させワイヤ全体が変形を起こすことを発見した。

結晶成長初期に形状の整ったGaAsナノワイヤの幹部分を成長し,その後GaAsBi部分に高濃度のBiを導入すると,この変形機構から,六芒星型の断面構造をもつナノワイヤが出来ることを見出した。

さらに,過剰なビスマス供給条件下ではビスマス元素が水滴のように析出し,その液滴が結晶成長中に付加的なワイヤが発生する核生成の触媒として働くことも見出した。この効果を用いれば、ナノワイヤを幹としてみた場合,そこにさらに分岐した枝部分を形成できる。

分岐した枝を持つナノワイヤは,枝部分でそれぞれのワイヤを結合させて電子のやりとりを可能にし,さらに複雑なナノスケールの構造形成を可能にすることができる。またこの枝内部には,結晶学的には欠陥となる原子の並びが切り替わる部分が存在する。

この研究ではこうした欠陥でビスマスの導入量が大きく切り替わることを発見した。この現象を用いれば,GaAs とGaAsBiの境界を一つの原子層で急峻に切り替えることが可能になり,非常に小さな領域に電子を閉じ込めた量子構造を作り上げることができる。

これらの発見は新しい近赤外域の高性能な半導体レーザーなどデバイス実現や,電子の振る舞いを波の性質で取り扱う量子構造の実現に繋がるものとして期待されるとしている。