東京工業大学の研究グループは,鉛とチタンからなる酸フッ化物が,太陽光照射下で水を分解する光電極として機能することを発見した(ニュースリリース)。

東京工業大学の研究グループは,鉛とチタンからなる酸フッ化物が,太陽光照射下で水を分解する光電極として機能することを発見した(ニュースリリース)。

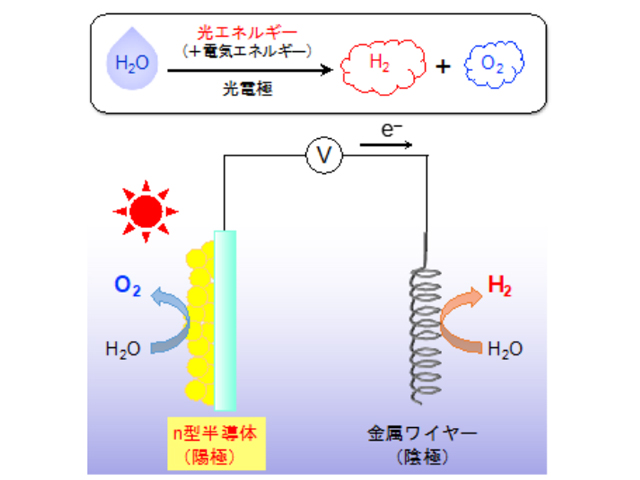

太陽光に多く含まれる可視光を利用して,水を水素と酸素に分解する光電極は,半世紀以上も前から国内外で精力的に研究されている。

光電極に用いられるn型半導体には,①可視光を吸収できる小さなバンドギャップ②水分解に際して追加で必要となる電気エネルギーを最小にする高い伝導帯ポテンシャル③水の酸化に対して安定な価電子帯構造―が求められるが,これらすべてを満たすn型半導体材料はほとんど知られていなかった。

研究グループはこれまでに,酸フッ化物Pb2Ti2O5.4F1.2が可視光応答可能な狭いバンドギャップと高い伝導帯ポテンシャルを有するn型半導体であり,安定な可視光応答型光触媒となることを見出していた。

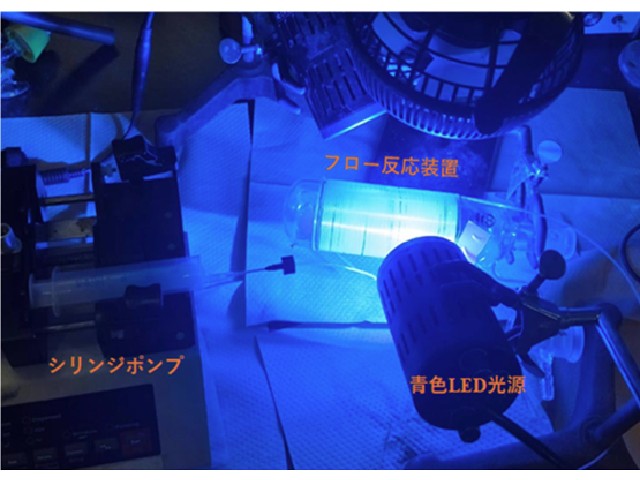

だが,Pb2Ti2O5.4F1.2の水中での反応活性の向上が課題で,特にこの材料の高効率化には,光吸収によって生じた電子と正孔を効率良く水へと受け渡せる反応場の構築が必要となっていた。

研究グループは今回,透明導電性ガラス上に積層したPb2Ti2O5.4F1.2微粒子電極が,太陽光照射下で水を分解する安定な光電極となることを見出した。長時間の光照射に対しても光電極性能は低下することなく水から酸素を生成し続け,安定な価電子帯構造を有するn型半導体の有効性が明らかとなった。これは,酸フッ化物を光電極として用いて水を分解した世界初の例でもあるという。

またレーザー分光測定により,Pb2Ti2O5.4F1.2に生じた電子と正孔が長寿命を有していることもわかり,光エネルギー変換材料として本質的に優れていることも明らかとなった。

これまで,可視光で水を安定的に酸化でき,かつ電気エネルギーの印加なしで駆動しうるn型半導体光電極材料はほとんど知られていなかった。今回の発見により,酸フッ化物群が電気エネルギーなしで安定に駆動する革新的光電極材料となる可能性が見えてきた。

今後,光電極構造や電解条件の最適化を行なうことで,さらなる性能向上が見込まれるとする。またPb2Ti2O5.4F1.2は水分解水素製造だけでなく,二酸化炭素還元のための光電極部材としての応用も期待されるとしている。