東京大学の研究グループは,「第三の眼」として知られる松果体の遺伝子発現や発生を制御する鍵分子としてBsxを同定した(ニュースリリース)。

松果体は,睡眠ホルモンであるメラトニンを分泌する脳器官であり,ニワトリやサカナなど多くの動物では光を感じる,いわゆる「第三の眼」として機能する。

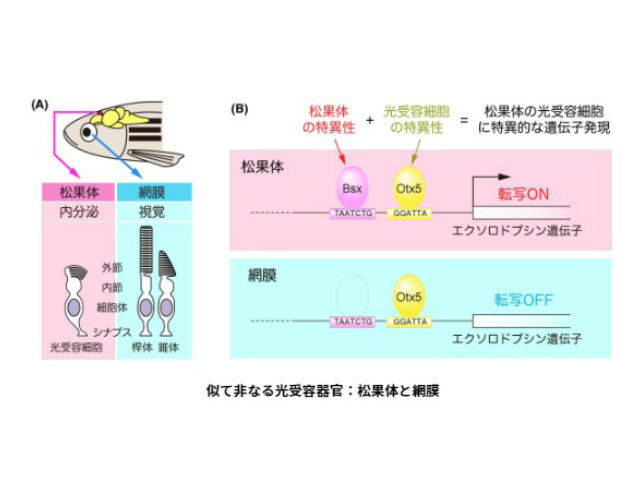

松果体の光受容細胞は,網膜の視細胞と多くの類似点をもつ一方,メラトニン分泌(松果体)と視覚(網膜)という互いに大きく異なる生理機能をもつことが知られている。このような「似て非なる」光受容細胞の個性が,いかなる分子メカニズムによってもたらされているのか,これまで謎とされていた。

今回,研究グループは,このような松果体の進化的・発生学的な特長に注目してゼブラフィッシュを用いた遺伝子組換え実験や分子生物学的な実験を行ない,この脳内器官において特異的な遺伝子発現を制御する転写因子Bsxを同定した。

Bsxは松果体の光センサー分子であるエクソロドプシンの遺伝子プロモータに結合し,さらに別の転写因子Otx5(網膜と松果体に共通の転写因子)が近傍に結合して協同的に作用することにより,遺伝子発現が強力に活性化されることがわかった。また個体レベルでBsxの機能を解析したところ,Bsxは松果体ニューロンの発生・分化に必須であることも明らかになった。

今回の研究において発見された鍵分子Bsxは,ゼブラフィッシュだけでなく,哺乳類の松果体にも強く発現することがわかっている。メラトニン分泌など種を越えて保存された松果体の機能発現において,Bsxは重要な役割をもつという。

研究グループは,これまで相同な生体構造に対して,それぞれに特徴的な個性を賦与する分子メカニズムはほとんど明らかにされておらず,松果体と網膜の比較研究はそのモデル系として期待できるとしている。