沖縄科学技術大学院大学(OIST)は,電子の量子状態への遷移を検出する新たなアプローチとして鏡像電荷を用いた検出法を考案した(ニュースリリース)。

沖縄科学技術大学院大学(OIST)は,電子の量子状態への遷移を検出する新たなアプローチとして鏡像電荷を用いた検出法を考案した(ニュースリリース)。

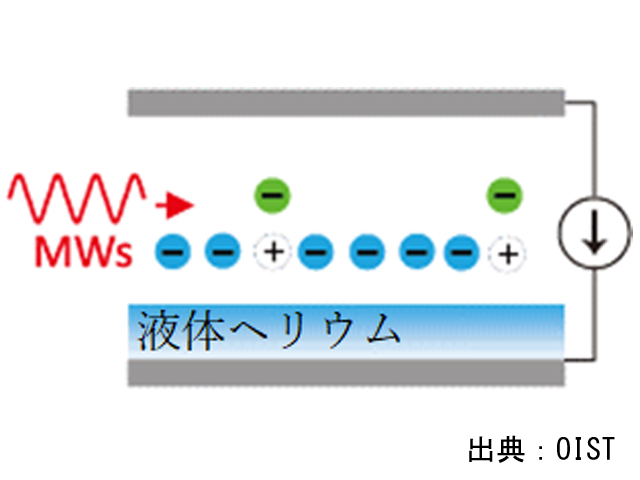

電子は,量子ビットとして使用するためには,電子が自由に動かないように捕獲する必要がある。電子の捕獲システムを作製するため,研究では低温で液化するヘリウムを基質として使用した。ヘリウムには不純物がないため,これらの電子は他のどの材料よりも長い時間量子状態を保持することが期待でき,量子コンピューターを実現させるために重要な条件となる。

研究グループは,平行に配置したコンデンサプレートを内部に含む銅のセル内を絶対温度0.2度(摂氏マイナス272.8℃)にまで冷却し,内部に液体ヘリウムを凝縮した。

タングステンのフィラメントで生成された電子は,液体ヘリウムの表面に固定される。そして銅のセル内にマイクロ波を照射すると,電子の量子状態が励起され,電子は下部のコンデンサプレートから,上部のコンデンサプレートの方向へ移動する。

今回研究グループは,鏡像電荷と呼ばれる静電現象を観察することで,量子状態の励起を確認することができた。鏡の反射のように,画像における電荷は電子の動きを正確に反映する。電子がコンデンサプレートの近くに移動すると,イメージ電荷がそれに伴い移動した。

今回の方法では,多くの電子の集団の量子状態を検出することができているという。このアプローチは,この技術を単一の電子にスケールダウンし,単一電子を量子ビットとして利用できるのが長所となる。

わずかな数の量子ビットの制御と量子コンピューターの構築との間には大きなギャップがあり,現在,最先端の量子ビットを用いても,量子コンピューターはサッカー場のサイズで必要。これに対し今回のアプローチでは,10cm四方のチップを作成できるかもしれないという。

研究グループは今後,この鏡像電荷を用いた検出法を使用し,量子システムの完全性を損なうことなく,個々の電子のスピン状態または軌道状態を測定したいとしている。