名古屋大学の研究グループは,ヒトは森を映した風景写真の中から,トカゲを見つけ出すより正確かつ早く,ヘビを見つけ出すことを明らかにした(ニュースリリース)。

霊長類が脳(とくに視覚系)を発達させた要因として,かつては果実食への移行や,社会的な交渉のためとの説が唱えられていた。しかし,近年では,毒ヘビのいない地域での霊長類の視覚が劣ることや,ヘビを見たことのないサルでもヘビを素早く見つけることなどから,霊長類はヘビを検出するために脳(とくに視覚システム)を大きくしたとの「ヘビ検出理論」が提唱され,多くの実験結果によって支持されている。

これまでに研究グループは,3歳の子どもでも多くの花の写真から1枚だけあるヘビの写真を,その逆の組み合わせ(多くのヘビから1枚の花を見つける)よりも早く見つけることや,生まれてから一度もヘビを見たことのないサルが,同じようにヘビの写真を素早く見つけることを示し,ヒトやサルにはヘビを素早く見つける視覚システムが備わっていることを明らかにしてきた。

しかし,これまでの研究では極めて不自然な状況で実験が実施されていたため,自然な風景の中でもヒトはヘビを素早く見つけられるかは不明だった。さらに,動物を見つけにくい環境でも,ヘビを正確に見つけられること示した研究は研究グループが実施したもの以外なかった。

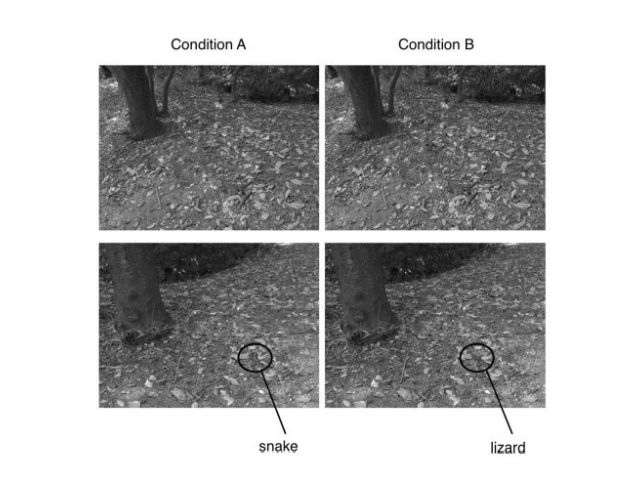

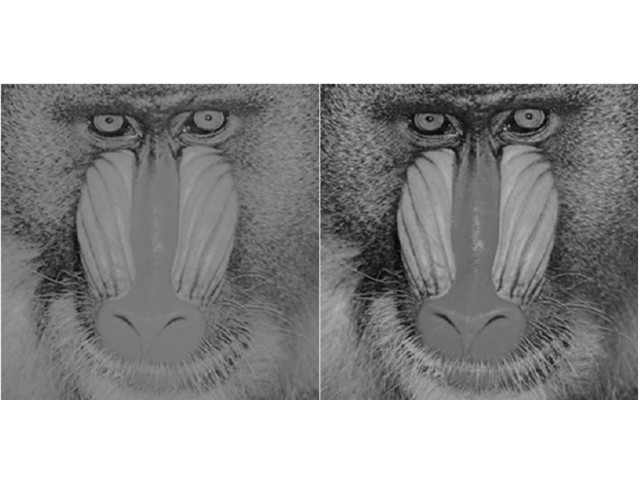

今回の研究では,28人の大学生を対象に実験を行なった。実験では,自然な風景写真と,それに自然な状況で2種類の動物(ヘビかトカゲ)を置いた写真が,黒い画面を挟んで切り替わる刺激を提示した。2枚の風景写真と2枚の黒い画面を提示するのに1秒間要し,最大で15秒間提示した。トカゲが14試行,ヘビが14試行,ランダムな順番で提示され,できるだけ早く違い(動物の有無)を発見してもらった。

実験の結果,ヘビが映っていた写真のうち78%が正しく見つけられたが,トカゲでは56%しか正しく見つけられなかった。また,正しく見つけた試行のうち,見つけるまでの時間はトカゲよりヘビのほうが早くなった。

今回の実験で,森の風景の中からでもヘビを正確かつ早く見つけられることを示したことから,ヒトの祖先は主な補食動物であったヘビに対抗するために視覚システムを進化させた可能性が考えられるという。研究グループは今後,本物のヘビを見たことのないサルでも,同じような現象が確認されるかを確かめる予定としている。