大阪市立大学と立命館大学のグループは,「可視光エネルギーにより水を分解し水素を製造する人工光合成技術」を達成するための技術として,ビオローゲン結合型光合成色素を分子設計・合成し,これと白金微粒子とを複合化させ,可視光駆動型水素製造に成功した(ニュースリリース)。

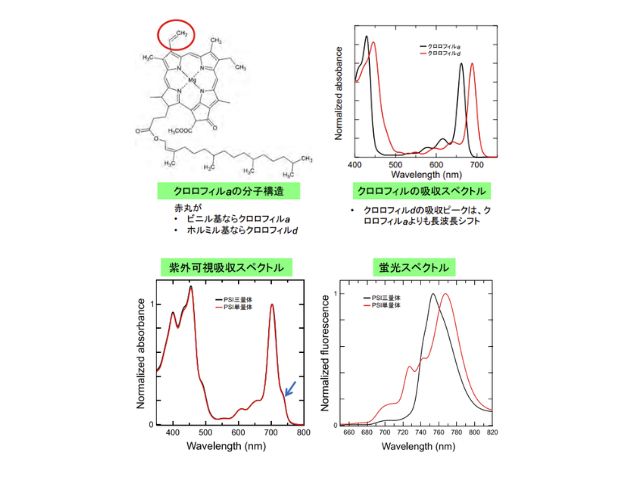

光合成生物には,エネルギー密度が低く断続的に照射される太陽からの光を効率的に受容し,そのエネルギーを高効率かつ超高速で伝達するために,色素分子が多数位置された「アンテナ」と呼ばれる器官が存在している。

光合成アンテナ部で光を吸収する色素分子には,マグネシウム(Ⅱ)を中心金属とするクロロフィルがある。植物の光合成の光捕集を担うクロロフィルは天然で年間約10億トンも合成されている色素であり,可視光領域に2つの大きな吸収帯を持っている。

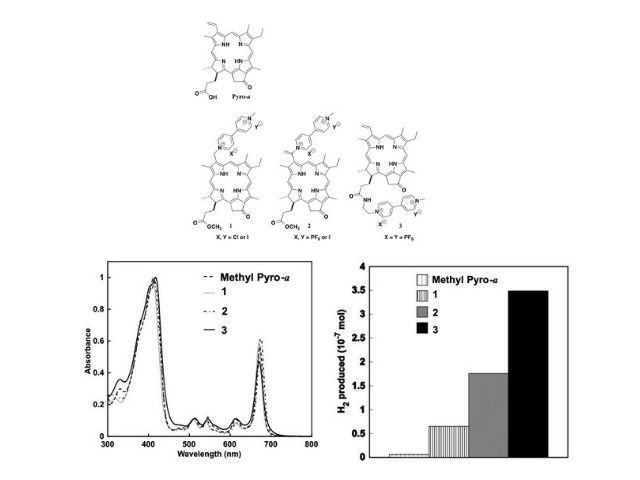

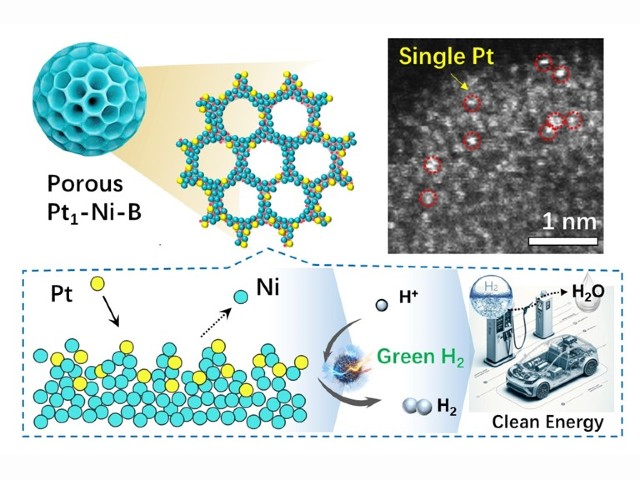

今回の研究では,クロロフィル誘導体(Pyro-a)に,電子受容体であるビオローゲンを共有結合によって繋ぐことで光増感機能向上をはかるとともに,水素製造用触媒機能を持つ白金微粒子との複合化により可視光駆動型水素製造反応に応用した。

今回合成した3つのビオローゲン結合型クロロフィル誘導体とビオローゲンの結合していないクロロフィル誘導体(Methyl Pyro-a)の紫外・可視吸収スペクトルを調べると,可視光領域400~700nmに強い吸収帯を持つことがわかった。また,これらの化合物にメチルビオローゲンと白金微粒子を含む水溶液に可視光照射すると水素製造が見られた。

Methyl Pyro-aを用いた場合と比較して,ビオローゲン結合型クロロフィル誘導体を用いると水素製造反応効率が向上していた。特に化合物の1つをを用いることで他の化合物と比較して,効率的に水素製造反応が進行していることがわかった。

また,残りの化合物では可視光照射することによってビオローゲン部位がクロロフィルから脱離するのに対して,この化合物は可視光照射してもビオローゲン部位の脱離が起こらず,安定的に可視光を吸収・増感するため,水素製造反応効率が向上したと考えられるという。

以上のように,電子受容体であるビオローゲンを共有結合させてクロロフィル誘導体につないだ革新的光増感剤と白金微粒子とを複合化することによって,新たな光水素製造技術につながる知見が得られた。研究グループは,今回の成果を基盤として,水素製造だけでなく二酸化炭素還元への応用も進めていくとしている。