独マックス・プランク協会フリッツ・ハーバー研究所の研究グループは,ユニソクと共同開発した低温探針増強ラマン分光(TERS)装置によって鋭い金属の針先に発生するナノスケールの光(局在表面プラズモン:LSP)を使った顕微振動分光を行ない,およそ1nmの空間分解能で共鳴ラマンスペクトルを取得することに成功した(ニュースリリース)。

複雑な不均一触媒の反応機構を解明するには,固体表面で反応の活性点となっている原子レベルの構造と分子の動的挙動(化学反応)を調べる必要があり,光の回折限界を超えた超高感度のナノスケール化学分析法が必要とされている。

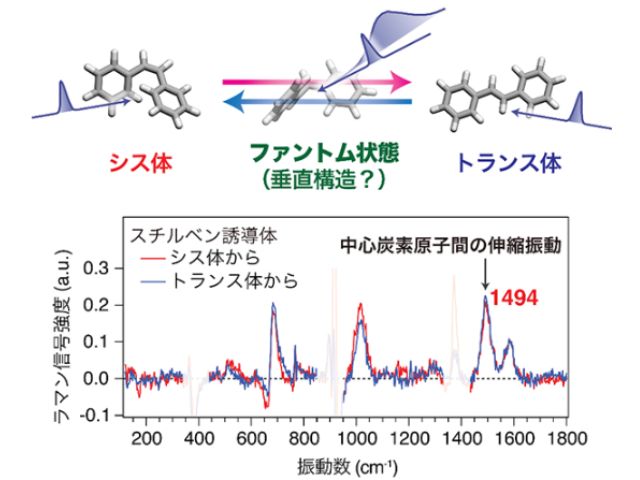

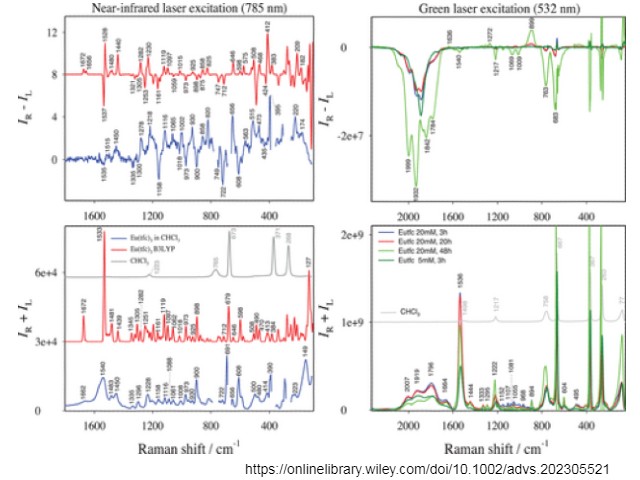

ラマン分光は,振動スペクトルから物質や分子の構造や反応を詳細に調べられる優れた手法。特に共鳴ラマン分光は測定試料の電子状態に敏感なため,不均一触媒の反応活性点を選択的に調べられる可能性がある。しかし,従来のラマン分光の空間分解能は光の回折限界によって200~400nm程度に制限され,原子レベルの構造や分子の動的挙動は直接観測できなかった。

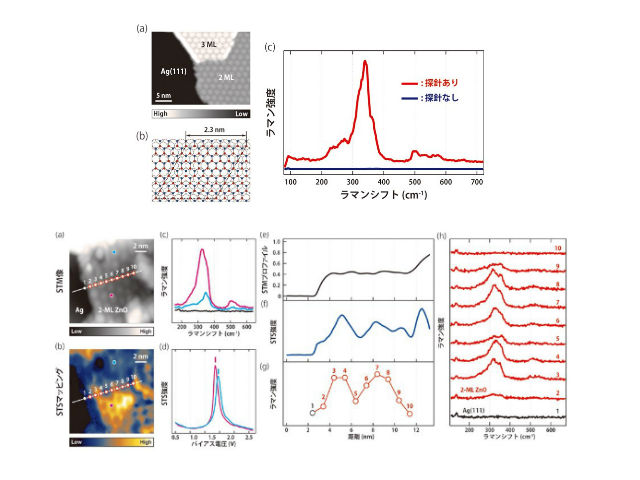

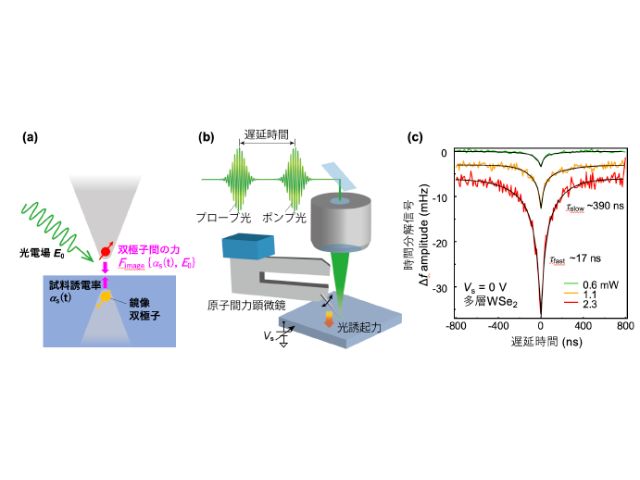

今回の研究では,まず銀単結晶表面にエピタキシャル成長させた酸化亜鉛超薄膜でTERS測定をした。得られたラマンスペクトルでは,銀の探針を表面に近付けた場合にのみ,酸化亜鉛超薄膜に特徴的な振動モードが観察されている。このラマン信号の大きな増強には,STM接合内の局在表面プラズモン(LSP)励起に伴う物理的増強効果と,酸化亜鉛超薄膜の電子状態と励起波長の共鳴に伴う化学的増強効果の両方が寄与していることを実証した。

さらに,STMの局所電子分光,走査トンネル分光(STS)と組み合わせた測定によって,共鳴ラマン散乱が酸化亜鉛超薄膜の局所的な電子状態と相関していること,その空間分解能が原子スケールに近い1nmにまで達することを証明した。

今回実現した1nmの空間分解能を持つ探針増強「共鳴」ラマン分光は,物質表面の局所構造,分子の吸着や反応など,不均一触媒の素過程に関わる情報を原子・分子レベルで調べられる分析法として期待できるという。研究グループは今後,不均一触媒のモデル系となる金属単結晶や酸化物超薄膜をこの新しい手法で計測し,分子の吸着構造や反応についても調べるとしている。