名古屋大学は,東北大学,東京工業大学と共同で,光ファイバーを実験動物に刺入せず,ファイバーレスで神経活動を操作する技術を開発した(ニュースリリース)。

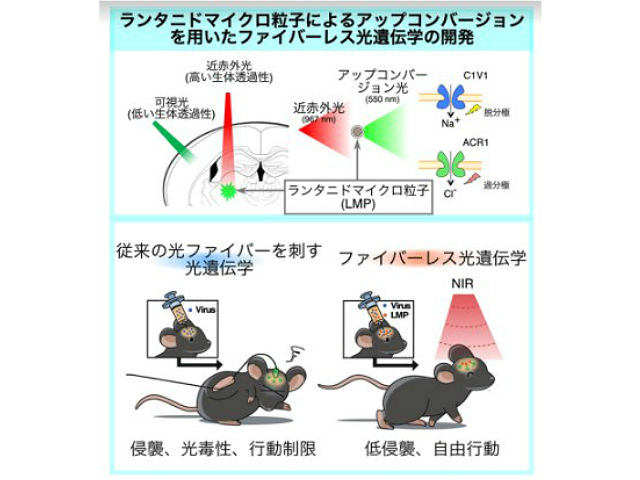

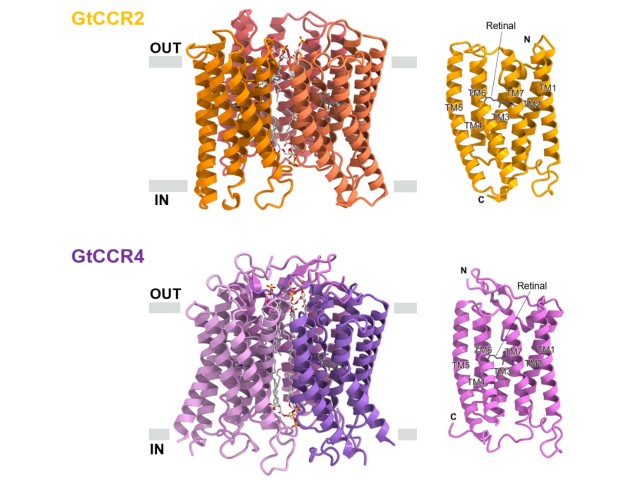

光を用いて特定の細胞の機能を高い時間・空間精度で操作する光遺伝学においては,特定の波長の光を感知して神経活動を操作する分子を,標的神経細胞に発現させることが必要となる。

しかし,これらの分子はいずれも,生体透過性の低い可視光領域の光(400-600nm)を感知する性質のため,体内の深部組織への光送達には,光ファイバーの実験動物個体への接続と刺入が不可欠だった。しかし,光ファイバーの接続と刺入をすることは,実験動物の組織の損傷,実験中の行動の制限など,実験結果の解釈に影響が出ていた。

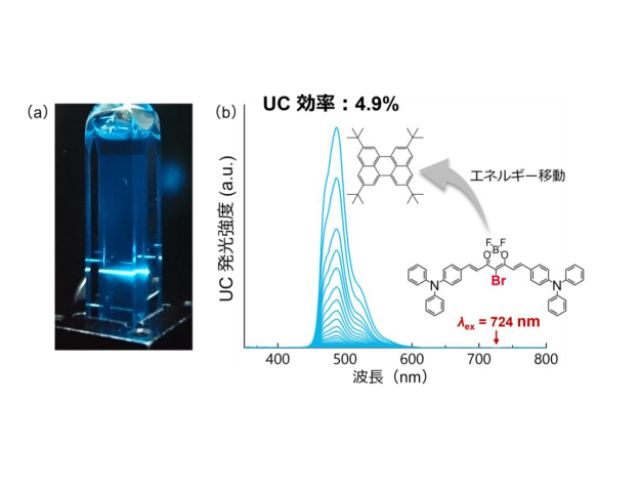

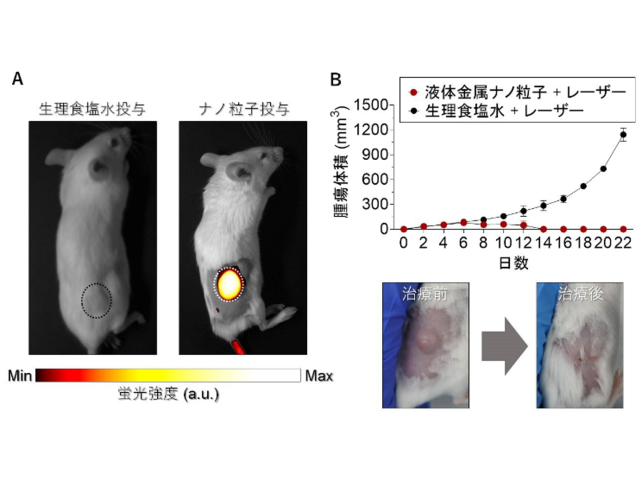

そこで研究グループは,生体透過性が高い近赤外光を用いるファイバーレス光遺伝学を開発した。具体的には,アップコンバージョン反応によって,近赤外光を可視光(赤色,青色,緑色)に変換する「ランタニドマイクロ粒子」を用いた。運動制御に関わる「線条体」とよばれる脳領域の神経細胞に,緑色光で神経活動を活性化させるチャネルロドプシン変異体(C1V1)を発現させ,緑色に発光するランタニド粒子を同領域に極微量注入した。

その後,マウスの体外約20cmから近赤外光を照射することで,脳内のランタニドマイクロ粒子から緑色光を発光させ,線条体の神経細胞の活動を活性化させることができた。その結果,マウスの自発行動量が増加した。

また,緑色光で神経活動を抑制する分子であるAnion channel rhodopsin (ACR1)を線条体神経に発現させて,同様に神経活動の抑制を行なったところ,マウスの協調運動が抑制された。これらの結果から,光ファイバーを刺入せずに神経活動操作が可能なことが明らかとなった。

さらに,ランタニドマイクロ粒子の注入から約8週間の間,行動制御が可能であったことから,長期間にわたり神経回路機能の研究が行なえることも確認できたという。研究グループは,今後さらに体内の深部の神経細胞の活動操作ができるように改良を行なうことで,光遺伝学を用いた多くの実験において光ファイバー刺入が不要になるとし,神経回路機能の解明が加速することが期待できるとしている。