京都大学と大阪大学の研究グループは,溶液の塗布によるスズ系ペロブスカイト半導体膜の作製法の改良に取り組み,均一性が高く高品質な半導体膜を得ることができる独自の成膜法を開発した(ニュースリリース)。

京都大学と大阪大学の研究グループは,溶液の塗布によるスズ系ペロブスカイト半導体膜の作製法の改良に取り組み,均一性が高く高品質な半導体膜を得ることができる独自の成膜法を開発した(ニュースリリース)。

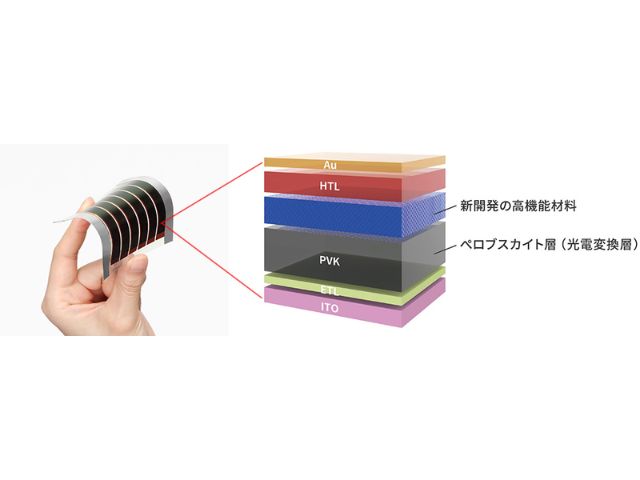

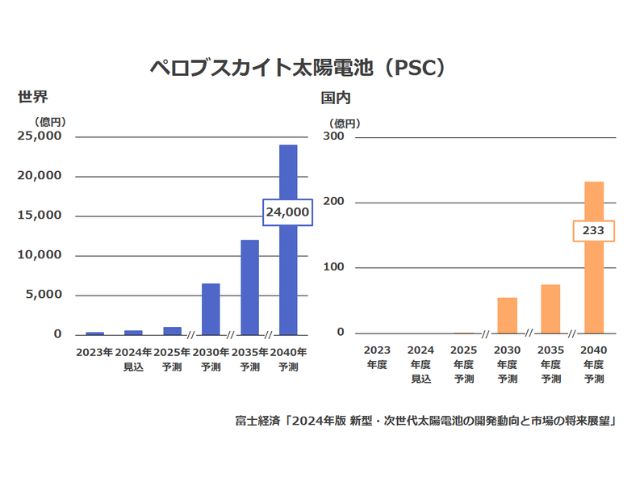

これまで,鉛を原料に含む鉛系ペロブスカイト半導体材料を用いた太陽電池が主に研究されてきた。しかし,鉛系ペロブスカイト太陽電池は高い光電変換効率が得られる一方で,環境や人体への影響が危惧されている。

鉛の代わりにスズを原料に用いたスズ系ペロブスカイト太陽電池は,環境負荷の少ない次世代型太陽電池として期待を集めている。しかし,材料中のスズイオン(Sn2+)が酸化されやすいなどの課題が残されている。スズ系ペロブスカイト太陽電池の光電変換効率は最大でも9%以下と低く,さらにその再現性にも乏しいという問題があった。

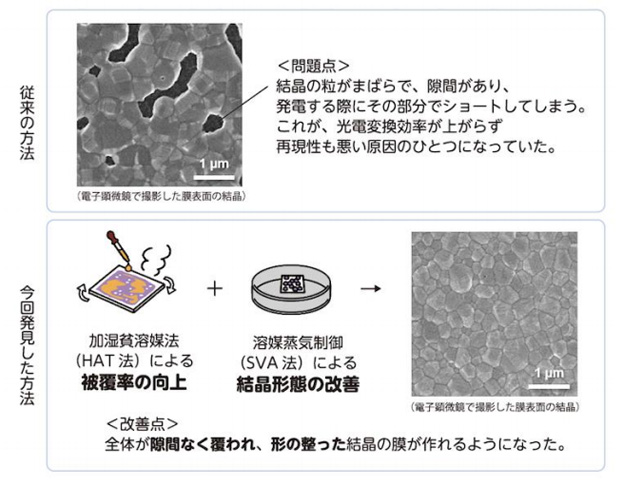

研究グループは、まず,8%を超える光電変換効率が得られると報告されている手法で太陽電池を作製したが,実際の変換効率は0~3%に留まった。得られたペロブスカイト半導体膜を観察すると,多くの穴が空いた表面被覆率の悪い膜しか得られないことがわかった。

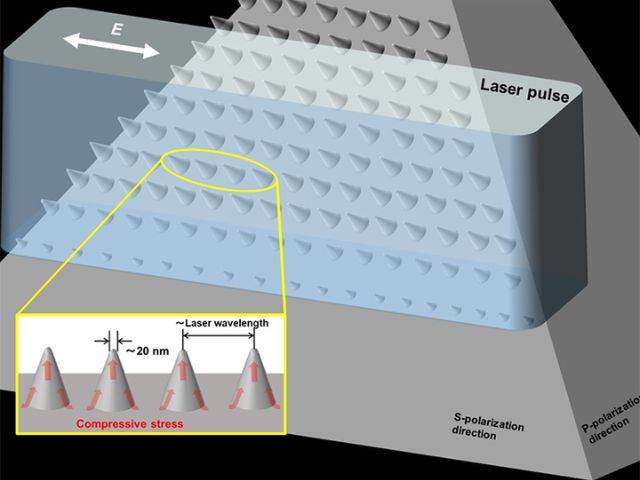

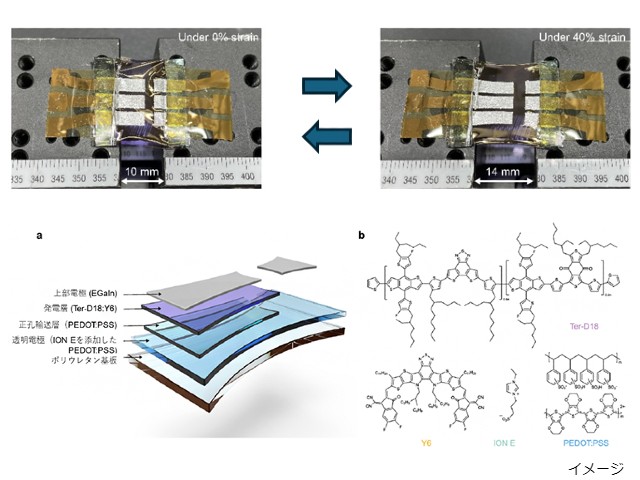

そこで,均一な膜を作製するために重要なメカニズムは,次の二つだと考えた。まず,1)基板上に塗った材料を含む溶液に対して,材料が溶けにくい溶媒(貧溶媒,アンチソルベント)を,基板を高速で回転させながら滴下することで,中間体 (途中の状態)を経由せず,半導体材料の結晶核がすぐに生成する。次に,2)得られた膜をゆっくりと加熱 (アニール)することで,それぞれの結晶核が成長して約120nm程の薄い半導体膜ができる。

これらの過程を制御する手法を開発することで,均一な膜を得ることができると考え,滴下する貧溶媒として温めたクロロベンゼンを用い (ホット ・アンチソルベント ・トリートメント法:HAT法),膜の均一性が顕著に向上する温度を見出した。

次に,ホットプレート上で加熱 (アニール)して残った溶媒を飛ばす際に,できるだけ大きい結晶を作製するために,蓋をしながらガラス基板を加熱し,溶媒の蒸気圧を制御することで(ソルベント・ベイパー・アニーリング :SVA法),より大きな結晶性の塊(グレイン)をもつ均一な半導体膜が作製できることを見出した。

これら二つの手法を組み合わせることで,均一性の高いスズ系ペロブスカイト膜を作製することが可能になり,再現性よく7%を超える光電変換効率を示すスズ系ペロブスカイト太陽電池を再現性良く作製することができるとしている。