京都大学は,直径数nmの半導体ナノ粒子が,光を吸収する過程で複数の量子力学的な状態を同時に作ることで,光の吸収効率が高くなることを発見した(ニュースリリース)。

京都大学は,直径数nmの半導体ナノ粒子が,光を吸収する過程で複数の量子力学的な状態を同時に作ることで,光の吸収効率が高くなることを発見した(ニュースリリース)。

半導体ナノ粒子は大きさが数nmの非常に小さな半導体の結晶で,量子ドットとも呼ばれている。サイズに応じて発光波長が変わる性質を持つため,色鮮やかなディスプレーの発光材料として注目を集めている。この性質は量子力学的な効果によるもので,ナノ粒子が光を吸収する過程においても重要な役割を担っている。そのため,この量子力学的な効果を利用した新しいメカニズムの太陽電池や光検出器の研究が盛んに行なわれている。

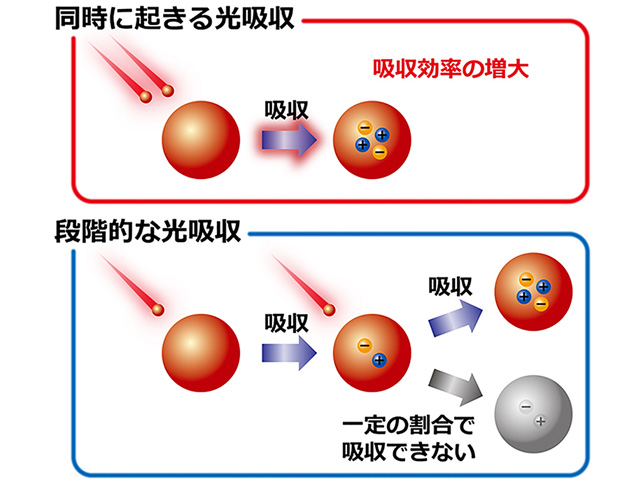

これまでの研究で,光吸収によってナノ粒子内に生み出される電子と正孔の数は,吸収する光子の数によって決まることが分かってきた。しかし,ナノ粒子が光を吸収する過程において,吸収効率を支配するメカニズムは明らかになっていなかった。

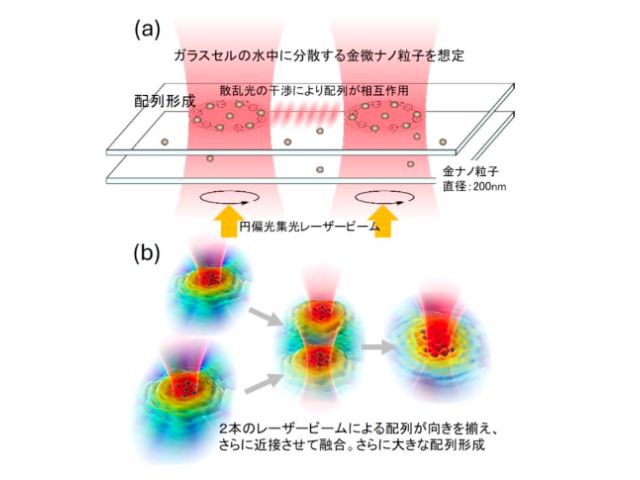

研究グループは,ナノ粒子の光吸収過程を正確に測定するために,2本のレーザーパルス光を利用した実験を行なった。1本目のパルス光で,吸収させる光子の数と,ナノ粒子内に生成される電子と正孔の数を制御し,次に2本目のパルス光によって,初めに生成した電子と正孔の数に応じた吸収効率を精密に測定した。

その結果,エキシトン(電子と正孔から成る状態)を1個ずつ段階的に作り出した場合に比べて,複数のエキシトンを同時に作り出した場合にはその生成効率が高くなることを明らかにした。さらに,この光吸収による生成効率の向上には量子力学的な性質である「コヒーレンス」が重要であり,生成したエキシトンの数によって吸収効率が決まることを発見した。

この研究の成果は,同時に多数のエキシトンを高効率に生成できることを利用した新しい光電変換現象の発見につながるものだという。ナノ粒子はサイズを変えることで吸収波長を制御できるため,太陽電池や光検出器の光吸収材料への応用が期待されている。この研究における光吸収メカニズムの基礎的な理解は,太陽電池や光検出器の高効率化につ

ながるとしている。

8月24日 大学名の誤記を修正しました