理化学研究所(理研)の研究グループは,有機太陽電池中の半導体分子の混合状態における界面構造を,分子設計によって制御できることを見いだし,固体核磁気共鳴(NMR)法によって分子レベルでの界面構造を明らかにした(ニュースリリース)。

理化学研究所(理研)の研究グループは,有機太陽電池中の半導体分子の混合状態における界面構造を,分子設計によって制御できることを見いだし,固体核磁気共鳴(NMR)法によって分子レベルでの界面構造を明らかにした(ニュースリリース)。

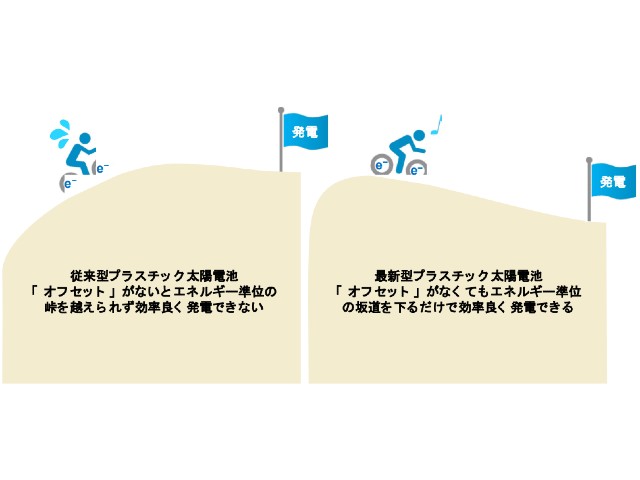

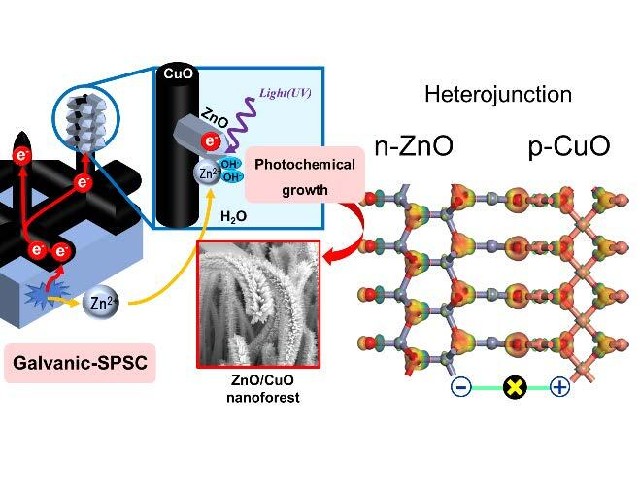

現在の有機太陽電池の構造は,電子供与体と電子受容体の2種類の有機半導体の混合物の薄膜(混合バルクヘテロ接合)が用いられている。有機太陽電池中で光を電気に変換する過程は,電子供与体分子と電子受容体分子の間で起こるため,薄膜中での分子レベルの構造,特に材料の界面における分子間の距離や分子の向きなどがその効率に大きく影響することが予想されている。

しかし,混合薄膜中で電子供与体と電子受容体が分子レベルでどのように配置されているのかはこれまで全く明らかになっておらず,それを制御する有効な手法もなかった。これらの制限が有機太陽電池の動作原理の解明を難しくし,さらなる電流発生効率の向上を追求する上での妨げとなっていた。

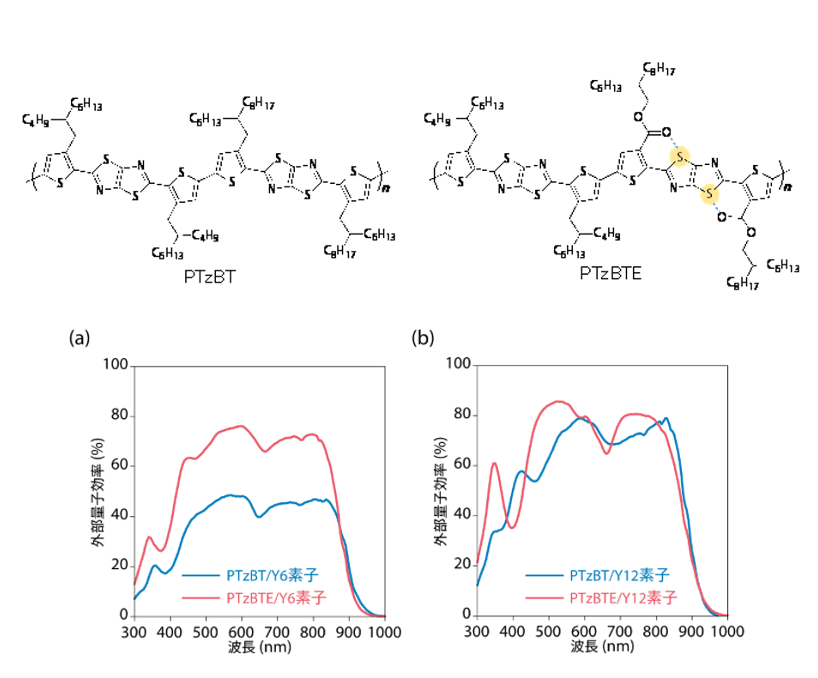

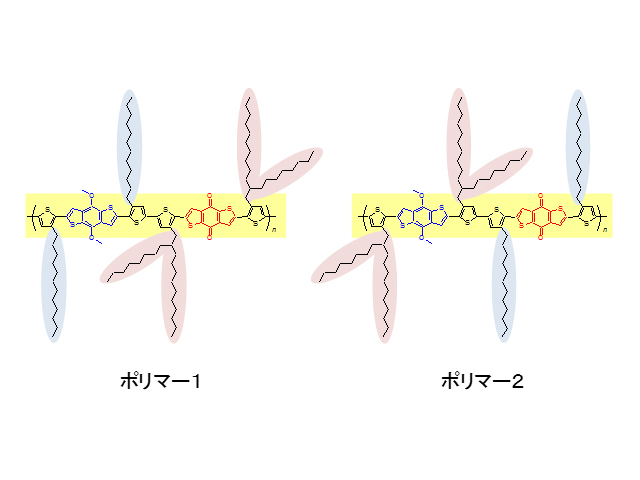

研究グループは「双子の半導体ポリマー」を設計・合成した。このポリマー1とポリマー2の構造は,π共役系の主鎖骨格は全く同じで,直鎖アルキル側鎖と分岐アルキル側鎖の長さや数も同じ。ただし,主鎖骨格に導入した2種類のアルキル側鎖の位置が入れ替わっている。薄膜中におけるポリマー1とポリマー2の性質を調べたところ,特性はほとんど区別できないほど同じだった。

一方で,これらのポリマーとC60の混合バルクヘテロ接合を用いた有機太陽電池では,ポリマー1がすべての波長領域で高い効率を示した。さまざまなフラーレン化合物を電子受容体に用いた場合にも同じ傾向を示し,電子供与体の半導体ポリマー周辺での電子受容体であるフラーレンの分子レベルにおける界面構造が両者で異なり,電流発生効率が変化していることを示した。

混合薄膜のような不均一な試料の構造解析には固体核磁気共鳴(固体NMR)法が有望だが,通常の固体NMR法では50mg程度の大量の試料が必要となる。そこで,超小型のNMR試料管を用いて1mg以下の微量試料によるマジックアングル試料回転固体NMR法(MAS固体NMR法)解析に取り組んだ結果,半導体ポリマー主鎖周辺でのフラーレンの位置の違いによって,有機太陽電池の電流発生効率に差が生じていることが分かった。

これまでの有機太陽電池の材料開発では,有機半導体のアルキル側鎖は材料の溶解性と結晶性を制御する目的で導入されており,混合薄膜中の分子配置を制御するという観点はなかった。また,分子の配置と電流発生効率の関係についてはトライアンドエラーの方法で,材料の最適化を行なっていくしかなかった。

今回,分子設計によって分子レベルの界面制御が可能であることを示したことは,今後の有機太陽電池の効率化に向けた材料開発に新しい指針を与えるものだとしている。