東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 (Kavli IPMU) と東北大学らが参加する国際共同研究グループは,重力レンズを利用することで,90億光年離れた単独の星を観測することに成功した(ニュースリリース)。

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 (Kavli IPMU) と東北大学らが参加する国際共同研究グループは,重力レンズを利用することで,90億光年離れた単独の星を観測することに成功した(ニュースリリース)。

銀河は典型的には100億個の星から構成されており,銀河を構成する個々の星を分解して観測することは,望遠鏡の感度や分解能の限界によりごく近傍の銀河を除いて通常はできない。しかしながら,重力レンズによる自然の集光現象を利用することで,この限界を克服することができる。

重力レンズとは一般相対論により予言される,重力場による光の経路の曲がりで,これにより遠方の天体からの光を集光し増幅させることができる。この集光現象をうまく利用することで遠方の銀河内にある単独の星を観測することも原理的には可能だが,そのような現象はこれまで発見されていなかった。

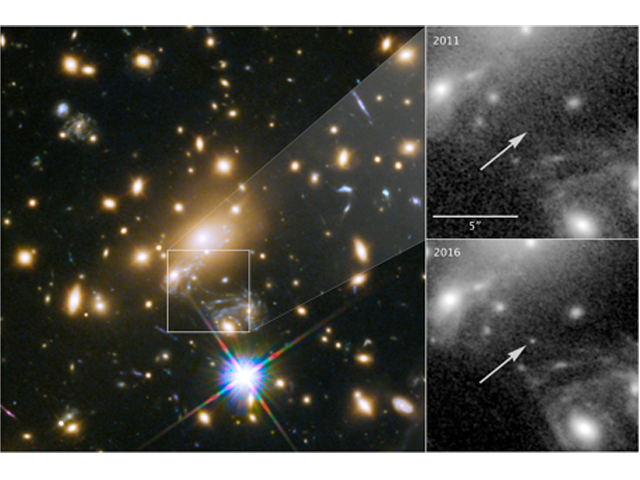

今回,研究グループは,まさにこのような現象を初めて発見した。地球から50億光年離れた銀河団をハッブル宇宙望遠鏡で観測した際に,銀河団背後にある90億光年離れた渦巻銀河の中で増光する天体を発見した。この天体をハッブル宇宙望遠鏡で継続観測しその光度曲線や天体の色を詳細に解析した結果,この天体は超新星爆発などの爆発現象ではなく,普通の青い星が重力レンズによって増光されたものであると結論付けた。

この増光された星の正式名称は MACS J1149+2223 Lensed Star 1 だが,研究グループはギリシャ神話にちなんでこの星を「イカロス」と名付けた。イカロスは最大で元の明るさの2000倍以上に増光されたと見積もられている。重力レンズによる増光がなければこの星は単独ではハッブル宇宙望遠鏡のような高感度な望遠鏡でも到底観測することはできない。

これまでの単独の星の観測は1億光年より近いごく近傍の銀河の星に限られていたが、今回の観測によって単独の星の観測の最遠方記録を大幅に更新した。また,この観測は宇宙の質量の大半を構成するダークマターの研究に対しても非常に有用であることがわかった。

近い将来,ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡と呼ばれるハッブル宇宙望遠鏡より感度の高い望遠鏡が始動する予定だが,この宇宙望遠鏡による銀河団の観測によってイカロスのような単独の星の増光現象がさらに多数観測されると考えられるという。それにより,遠方の銀河を構成する星の研究やダークマターの研究の進展が一層期待されるとしている。