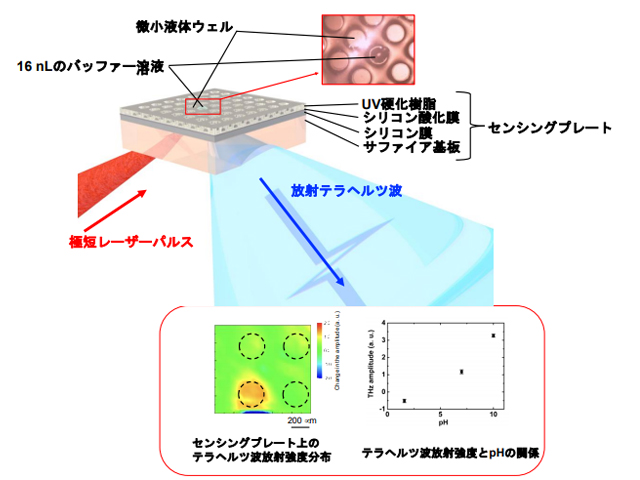

岡山大学大学の研究グループは,テラヘルツ波を用いて,16ナノリットル(蚊の吸血量の約100分の1)の超極微量の液滴のpHを計測することに成功した(ニュースリリース)。

岡山大学大学の研究グループは,テラヘルツ波を用いて,16ナノリットル(蚊の吸血量の約100分の1)の超極微量の液滴のpHを計測することに成功した(ニュースリリース)。

少ない量のサンプルで液体の成分分析をすることは,例えば,微少量の血液で医療診断が実現できれば,患者への負担を飛躍的に低減することができるなど重要になっている。一方で,テラヘルツ波は,近年,従来で不可能であった非破壊検査,分析を実現できる新しい電磁波として注目を集めている。しかしながら,テラヘルツ波は,水に吸収されてしまうために,液体の分析が不得意だった。

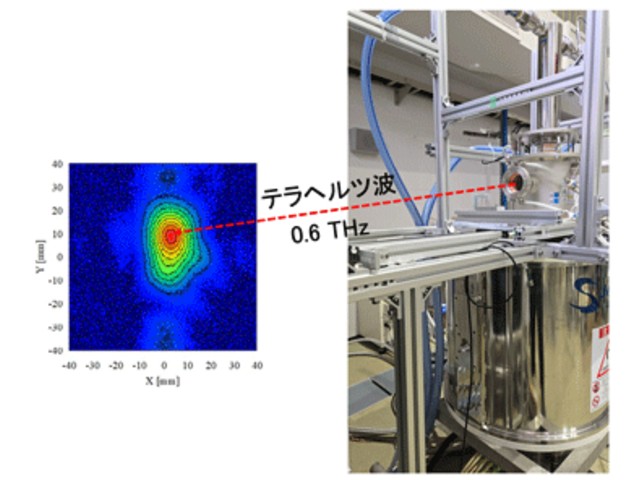

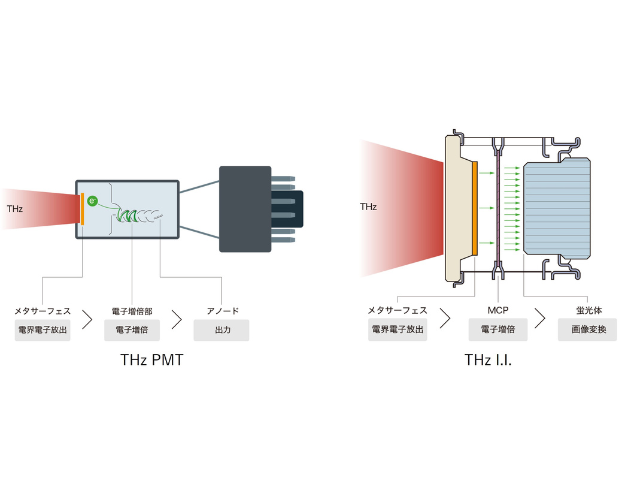

研究グループは,テラヘルツ波を用いた液体の分析を可能にするセンサー,「センシングプレート」と,そのセンシングプレートの信号を読み出す装置「テラヘルツ波ケミカル顕微鏡」の開発を行ない,極微少量の液体の成分分析を行なってきた。

電位を安定させるために比較的大きな構造を持つ参照電極を必要とする半導体型センサーに比べて,開発した技術は,液体をセンシングプレートに滴下するだけで計測ができるため,原理的には今後,1フェムトリットル(1000兆分の1リットル)の液体でも計測可能だと考えられるという。

pH計測は,溶液中の水素イオン濃度を計測している。開発したテラヘルツ波ケミカル顕微鏡では,その他のイオン,例えば,カリウムイオンやナトリウムイオンなど,血中に含まれていて診断に重要なイオンの濃度が計測できることも分かっている。また,タンパク質や糖などの量も計測できる。

今後,このようなイオンの計測と組み合わせることで,蚊が吸うよりも遥かに少ない血液で病気の診断が可能になるとしている。